創立20周年を迎えた西日本シティ銀行では、地域の中堅・中核企業の「新規事業開発」「オープンイノベーション」のビジネス実践知を学ぶイベントとして、『FUKUOKA INNOVATION DAY〜イノベーターに学ぶビジネス開発の成功法則〜』を開催。 本記事では、「中堅・大企業における新規事業開発の成功法則」をテーマに語られたトークセッションの内容をお届けする。

筒井俊英

英進館株式会社 代表取締役社長

1992年東京大学工学部卒業、英進館株式会社入社。その後、九州大学医学部卒業、九州大学医学部付属病院に血液内科医師として勤務し、骨髄移植に従事。2002年英進館に復帰し、2004年同社代表取締役社長に就任。

戸田静香

KPMGコンサルティング株式会社 Edge Incubation&Innovation マネジャー

ベンチャー企業に入社し台湾大手飲食企業との新規事業立上げを経験。KPMGコンサルティングに入社後、オープンイノベーション支援、DX、業務改革、競合調査、コスト削減などに従事。現在は地域型オープンイノベーションを担当。

家入一真

起業家/株式会社CAMPFIRE ファウンダー会長

2003年株式会社paperboy&co.(現GMO ペパボ)創業、2008 年JASDAQ 市場最年少(当時)で上場。2011年株式会社CAMPFIRE創業。2012年BASE株式会社を共同創業、東証マザーズ(当時)上場。2018年ベンチャーキャピタル「NOW」創業。京都芸術大学客員教授やN 高起業部の顧問等を務める。

(モデレーター)田中智恵

Ambitions FUKUOKA 副編集長

人口減少社会で学習塾はいかにして生き残るか

──福岡を代表する学習塾である英進館の筒井さんは、2023年度、2024年度と、西日本シティ銀行とKPMGジャパン(以下、KPMG)が協同で開催している新規事業創出プログラム「NCBオープンアクセラレーター」に参加されています。

新規事業開発に取り組む理由は何でしょうか。

筒井 現在日本では、学習塾の顧客である子どもたちの数が急激に減っています。

1980年から2014年までの35年間で子どもの数は35%減少。1年に1%です。これが2015年からは年に2%、さらに直近5年では年に4%と加速度的に減少が進んでいます。そして2023年の出生数速報値は75万人だったのが、2024年は68万人、約9%も減るなど、異常なほど出生数は減少し続けているわけです。

このままでは、2024年に生まれた子どもが学習塾に通う小学生や中学生になる頃には、当社は経営が立ち行かなくなってしまうのではないか。強い危機感を打破すべく、オープンイノベーションに挑戦しました。

地域の中堅・大企業が抱える課題3つ

──次に、KPMGさんに質問です。今、なぜ地域の企業がオープンイノベーションに取り組まないといけないのでしょうか。

戸田 今、地域の企業は3つの課題に直面していると感じています。1つ目は、人口減少に伴う労働力の減少に対して、いかに効率化を進めていくか。テクノロジーを活用した課題解決に取り組む企業は非常に多いです。

2つ目は、大量生産・大量消費の時代が終わった今も残る “負の遺産”問題です。これをSDGsやESGに即する形でどのように変化すべきなのか、多くの経営者が直面しています。

3つ目は、既存事業だけではいずれ立ち行かなくなるという危機感です。新規事業をやりたくても、背中を押してくれる人がいない、いざ始めてみたものの企画がまとまらないなどの課題に直面する企業が多く、打破するきっかけを探されています。

この三つの課題に共通しているのは、自社のリソースだけでは前に進めないということです。外部の知見や技術を取り入れる、オープンイノベーションが、一つの解決策になると思い、推進しています。

自分たちは何をやりたいのか、深く考える

──連続起業家の家入さんは、これまでさまざまなオープンイノベーションに関わってこられたと思います。オープンイノベーションに取り組む際、スタートアップ視点からの課題を教えてください。

家入 僕はこれまで大企業のオープンイノベーションに参加して、新しく事業を立ち上げたり、スタートアップに投資したりしてきました。ただ、いろんな人から話を聞くと、大企業に振り回されて終わるなど、うまくいかないケースがとても多いんです。

「面白いアイデアだね」と採択されても、途中で「やっぱり止めた」と言われてしまうのでは、スタートアップの負担があまりにも大きすぎます。企業ごとに規模や資金、価値観などは異なるので、お互いの状況をしっかりと理解しないと、協業は難しいですよね。

──そのための協業の仕組みを、西日本シティ銀行とともに設計・支援されているのがKPMGさんです。ご意見はございますか?

戸田 オープンイノベーションは、企画、マッチング、実証実験という大きく3つのステップがあり、それに沿って私たちの視点をお話しします。

最初の企画のフェーズで、中堅企業・大企業側は「自分たちは何をやりたいのか」を追求して言語化し、企画に落とし込むのがとても重要です。これができていないと、家入さんがおっしゃったように、スタートアップを振り回して終わるような失敗に陥ります。

次に、マッチングのフェーズでは、中堅企業・大企業の企画に欠けているパーツを埋めるべく、協業相手となるスタートアップを探します。このときスタートアップからよく言われるのは「一過性のイベントで終わるのではないか」「うまく進まないのではないか」という不安です。

だから、我々は中堅企業・大企業の代弁者として、しっかりと立てた企画を熱量高く伝え、マッチングにつなげています。

最後の実証実験フェーズでは、共創によって生まれたサービスを検証するために、市場に小さく投入し、反応を見ます。やってみないと机上の空論で終わってしまうので、最後までプログラムを設計しています。

大企業との協業はスタートアップにとって重い意思決定

──家入さんはスタートアップと大企業が協業する際、大企業にどのような姿勢が必要だと思いますか?

家入 大企業とスタートアップでは体力が違いますよね。スタートアップ側は、資金や人員が限られている中、大企業と連携するという意思決定自体が、大企業の方が思っているよりも重いんです。

また、大企業側の担当者に熱意があったとしても、いざ実装となると担当者以外の社員をある程度の規模で巻き込むことになりますよね。その時、新たに加わった大企業側の方々も、同じように高い熱量を持っているとは限りませんし、温度感にズレがあると共創プロジェクトは進まないものです。

KPMGさんのように、仕組みでカバーしながら協業環境を整える第三者がいるのは、とても良いと思います。戸田さんは介在する上で大切にしていることはありますか?

戸田 大切にしているのは、中堅企業・大企業とスタートアップの経営層同士が対面で面談する場を必ずセッティングすることです。お互いのニーズをしっかりとすり合わせた上で、はじめてオープンイノベーションに臨む。

お互いの本気度やニーズがわからないまま進めてしまうと、途中でうまくいかなくなりますから。

英進館が挑んだ2つのプロジェクト

──改めて、英進館さんが参加された、西日本シティ銀行とKPMGさんによるオープンイノベーションプログラム「NCBオープンアクセラレーター」についてお教えください。

筒井 実は、最初から積極的にプログラムへ参加したわけではないんです。私自身、新規事業の重要性は感じていたものの、当社は社員のほとんどが講師です。生徒のことは大好きですが、ビジネスや利益に対する興味を持っている人は少ない。

新規事業の必要性はわかっていても、目の前に大事な生徒を抱える現場の講師は、時間に余裕もありません。ですから最初、西日本シティ銀行さんから2022年度のプログラムに参加しないかとお誘いいただいた際は、お断りしました。

ただ、翌年の2023年度のプログラムに関しては、私も引き下がれないくらい熱心なお誘いを受け、参加を決意。私が5名の現場社員をメンバーに指名し、半ば強制的にプロジェクトをスタートさせました。

押し付けにならないよう毎週実施した25回の事務局ミーティングと、31回開催したスタートアップとのマッチングミーティングの全てに、私自身も参加しました。外から何か意見を言うのではなく、社員の苦労や頑張りを直接見よう、最後まで寄り添おうと考えたのです。

最終的に2023年度のプログラムで集まった事業アイデアは200を超え、その中から利益を出せそうなアイデア2つを採択。社内から白い目で見られないよう新規事業を絶対に成功させるため、面白いアイデアより堅実なものを選びました。

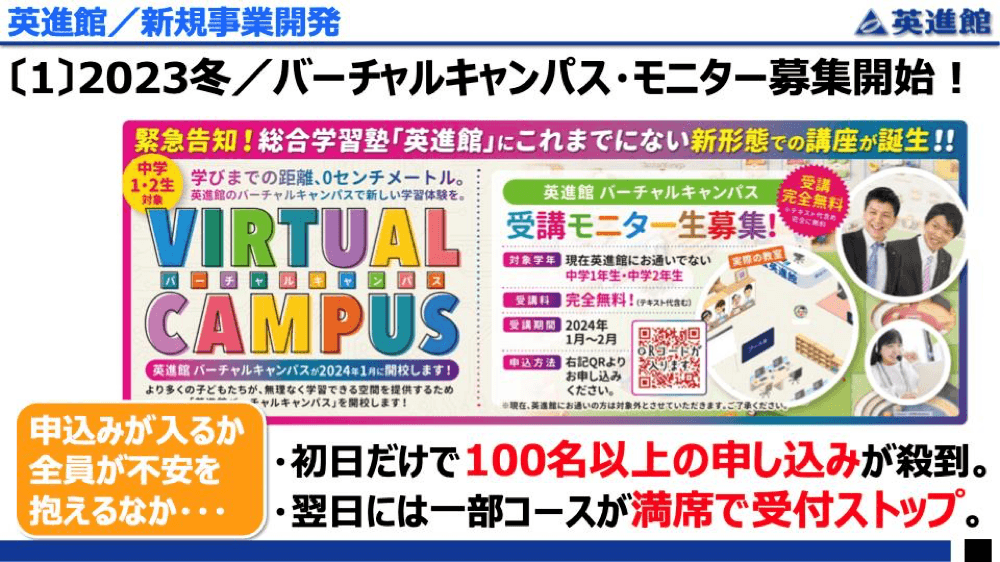

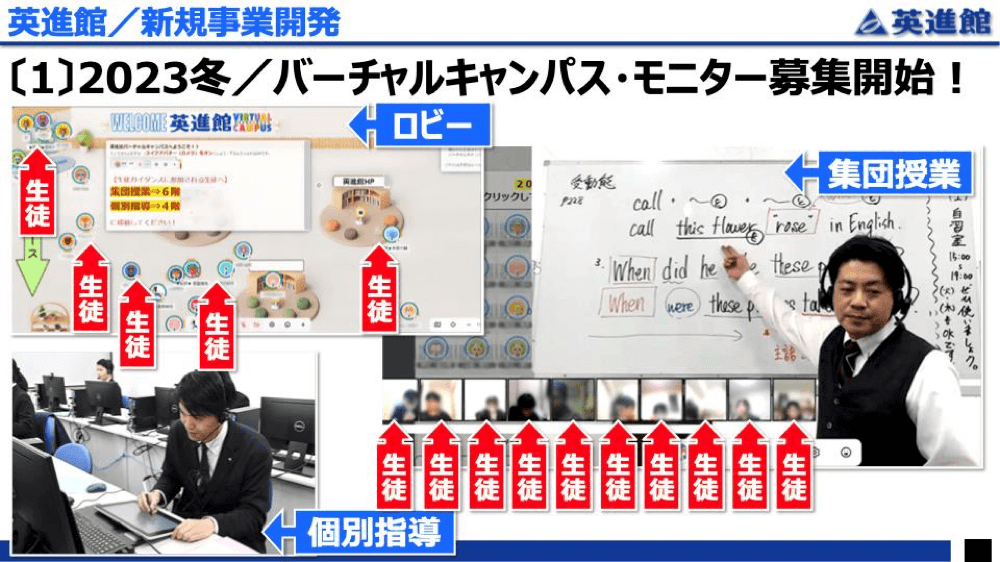

採択プロジェクト①バーチャルキャンバス

筒井 プロジェクトの一つが、メタバース空間にバーチャルな新校舎を設立して講座を提供する「バーチャルキャンパス」です。

このアイデアには当初、社内では懐疑的な声が多かったです。すでにZOOMを使ったオンライン授業を行っていたので、それと何が違うのか、ということです。

しかし、実証実験のため受講モニター生を募集したところ、1日で100名以上の申し込みがあったんです。翌日には一部コースが満席になって受付を締め切ったほど。これは通常の校舎の開校時でも誰も経験したことのない申し込み数です。

反響の大きさに、5人のメンバーの目つきが変わりました。

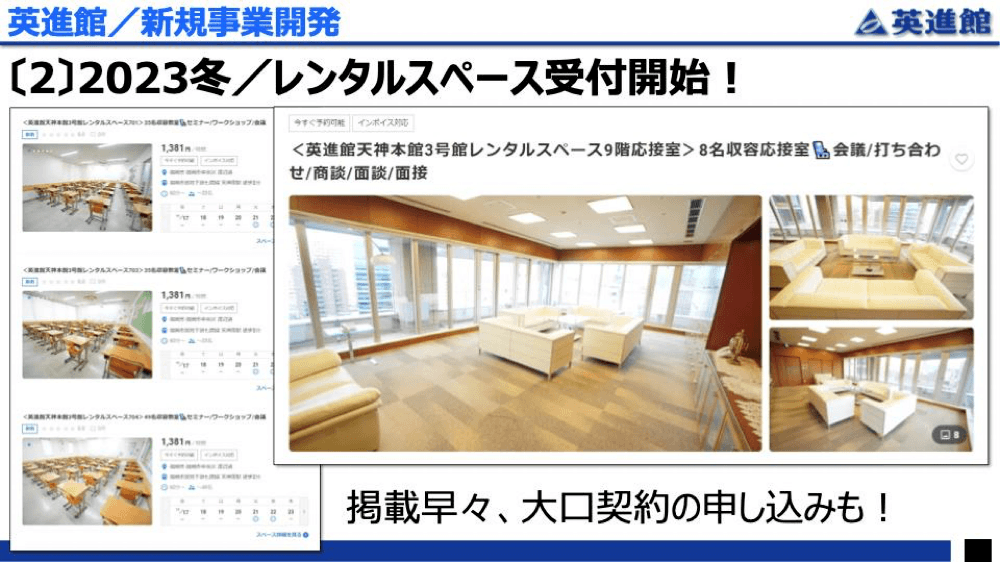

採択プロジェクト②バーチャルキャンバス

もう一つは、昼間の空き教室を利用した「レンタルスペース」サービスです。

学習塾は「教室」という空間を持っていますが、生徒が学校を終えてやってくる夕方までは空いています。これを有効活用できないかというアイデアでした。

実証実験をスタートしたところ、なんと、実証実験の段階から売り上げが出ました。

まさに眠っていた資産。昼間に活用されていなかったスペースを提供するだけで、高い利益率での売り上げを見込めるようになり、新規事業に対して懐疑的だった社内の空気も変わりました。

オープンイノベーションの成功・失敗のわかれ道

──実際にオープンイノベーションを体験、あるいは支援されてきた皆様は、その成功・失敗のポイントはどこにあるとお考えでしょうか。

筒井 社長あるいは社長に近い意思決定権を持つ人間が伴走して、プロジェクトメンバーと喜怒哀楽を共にすることは、とても大切だと感じます。

家入 この話を聞いていて、なんというか、感動しました。新規事業の現場って、任せるという名の“放置”になっているケースが多々ある中で、トップがコミットする姿勢が素晴らしいですね。

今回の成功体験によってメンバーは変化したでしょうし、この先別の新規事業を立ち上げる際に、きっと中核メンバーになると思います。

筒井 特に最初は、私からの指名でしたからね。メンバー5名に絶対に損はさせたくない、貧乏くじは引かせないとの思いは常に持っていました。

──サポート側のKPMGさんはいかがでしょう。

戸田 スタートアップと中堅企業・大企業には大きな壁があるので、その壁をいかにして乗り越えていくかがポイントです。そのためには、なぜこの事業を一緒にやるのか、その根底にある課題感や実現させたいことを共有することが大切です。

とりわけ、大企業は組織の規模が大きいので、スピード感に課題が出てしまうことは多々あります。それは仕方のないことではありますが、極力権限と予算を与えて、スタートアップと同じようなスピードで一緒に走れるかというのも、成否の分かれ道です。

何もしなければ生まれなかった、1億6000万円の売上

筒井 最初は手探りだったオープンイノベーションへの参加でしたが、目に見える「成果」を出せたことで社内から大きな注目を集めました。初年度は私が参加者を指名しましたが、今では現場の社員から次々と手があがるようになりました。

──「成果」について、具体的に教えてもらえますか?

筒井 2024年度の売上見込みは、バーチャルキャンパスが5000万円、レンタルスペースが500万円。そして2期目のプロジェクトとして実証実験中である「福岡県公立過去問集」の出版で1500万円と、3つの新規事業で合計7000万円の見込みが立ちました。

これは会社全体で見ると売上の1%にも満たないのですが、次の2025年度の3つのプロジェクト合計の売上見込みは1億6000万円。そして最も重要なのは、利益率が6割を超えていること。1億6000万円の売り上げで1億円が利益となると、これは会社全体にとっても大きなインパクトがあります。

新規事業創出と言っても、全く新しい分野に飛び出すのではなく、これまでの事業で培ったノウハウ、眠っていた財産を有効活用できたことで、この高い利益率が実現できました。

また、オープンイノベーションの成果は利益だけではありません。何より参加したメンバーがビジネスに興味を持ち始め、塾全体の成長につながり始めたのも大きな成果です。講師たちにビジネスのイロハから教えてもらって、社内にはいろんな可能性が芽吹き始めました。

このままでは既存事業が立ち行かなくなるという危機感を持つ経営者は、とても多いと思います。自力でどうにもできないなら、ぜひ第三者の力を借りてほしい。

事業会社とスタートアップ、伴走する第三者の全てが高い熱量で取り組むことで、オープンイノベーションは成功に近づくと思いますよ。

text by Tomomi Tamura / photographs by Kensuke Takehara / edit by Keita Okubo