【日鉄興和不動産 白木智洋】大企業が「普通に農業」を始める理由。アグリデベロッパーの未来

首都圏とローカルの両方で都市開発を行うデベロッパー・日鉄興和不動産。 同社で数々の用地取得や商品開発に取り組み、マンション「LIVIO」のリブランディングを推進した人物が白木智洋さんだ。 白木さんは現在、新規事業開発人材として、事業の探索を行っている。 2025年12月12日、同社は新たに「日鉄興和不動産農業株式会社」を設立した。 事業内容は「農業」。 なぜ、今、大企業が、デベロッパーが、「農業」をはじめるのか。その理由を探る。

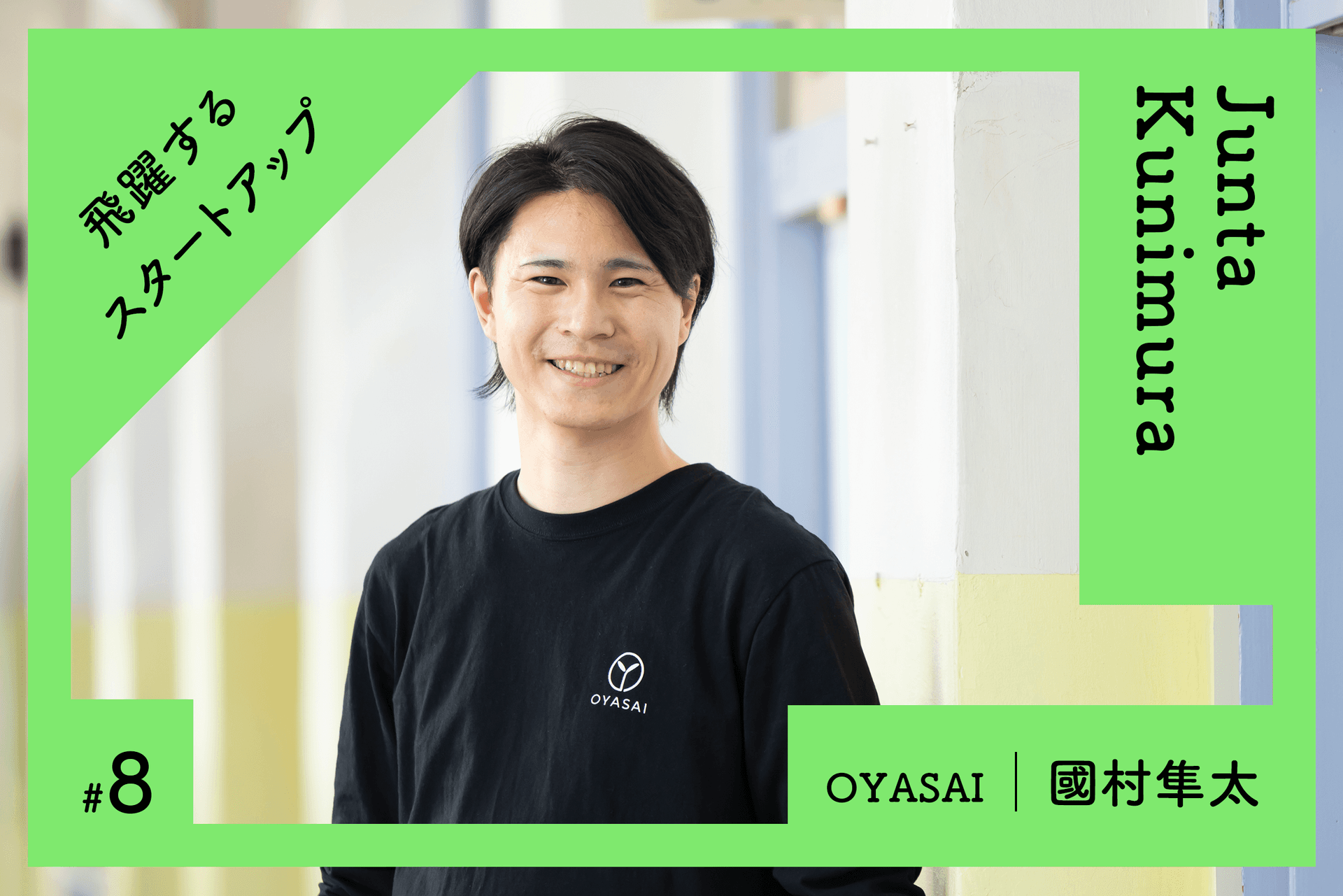

大久保敬太