戦後最大級の都市開発が進む、東京駅を中心とするビジネスエリア。 その中で、神田エリアの新たなシンボルになると目されているのが、2026年竣工予定の大手町ゲートビルディング((仮称)内神田一丁目計画)だ。 統括する人物は、三菱地所の広瀬拓哉さん。 東京生まれ、東京育ち。東京のビル開発に取り組む広瀬さんは、その傍らで「地域×食のプレーヤー」をつなぐプロジェクトに奔走している。 なぜか? 本業のビルとどう関係があるのか? 地域と地域、地域と東京をつなぎ、同時にアップデートする、壮大な計画に迫る。

広瀬拓哉

三菱地所株式会社 丸の内開発部 兼 まちづくり推進部 めぐるめくプロジェクト事務局 統括

大学院で建築学を専攻後、新卒で不動産デベロッパーに入社。オフィス・商業複合開発に携わった後、2020年に三菱地所に転職。「大手町ゲートビルディング((仮称)内神田一丁目計画)」の一環で「めぐるめくプロジェクト」を立ち上げる。

大久保敬太(インタビュアー)

Ambitions編集長

大手町ゲートビルディング((仮称)内神田一丁目計画)

三菱地所が開発を手がける、神田・大手町エリアのビル。地上 26階・地下 3階。オフィス空間に加え、約1,000㎡の広場や防災船着場、日本橋川に人道橋などを整備する。2026年7月竣工予定。

めぐるめくプロジェクト

食産業や農業・水産業・畜産業を担う地域の生産者や加工者と、都市で暮らす生活者が交流し、共創を生み出す活動。2022 年 9 月に活動を開始し、フィールドワークやコンソーシアム、OPEN DAYなどを継続的に実施。これまで約200の地域プレーヤーが参加し、30を超える共創プロジェクトを創出している。

都市開発、ハードの領域で10年。「ソフトもできれば最強じゃね?」と、三菱地所へ

大久保:よろしくお願いします。昨年、Ambitionsでは「めぐるめくプロジェクト」主催のイベントを取材・掲載させていただいました。本日は改めて、広瀬さんのイントラプレナーとしてのお話を伺っていきます。

広瀬さんは現在、業務量としてはどの程度、「めぐるめくプロジェクト」に携わっているのでしょうか?

広瀬:全体の8割はいわゆる開発業、ビルを建てる業務をやっています。「めぐるめくプロジェクト」も切り分けているわけではなく「大手町ゲートビルディング」のひとつの取り組みです。

大久保:ビル開発の「大手町ゲートビルディング」と、食と地域に関わる「めぐるめくプロジェクト」では、場所も内容も異なりますよね。立ち上げの経緯を教えてください。

広瀬:僕は2020年に三菱地所に転職したのですが、それまでは鉄道系のデベロッパーで10年間オフィス開発に取り組んできました。都市開発の「ハード」領域です。三菱地所は、ハードはもちろんですが、中のコンテンツ「ソフト」にも力を入れている印象がありました。

自分のキャリアとして、「ハードとソフトの両方ができれば最強じゃね?」って、まあ小学生みたいな発想で転職しました。

大久保:「ソフト」に携わるためのキャリアチェンジだったのですね。

広瀬:ええ、新規事業開発やエリアマネジメントなどの部門を希望していました。しかし、入社当日に知らされた配属は「開発部」。ハード領域です。「マジか」って3秒くらいなりました。

まあでも、会社側もちゃんと希望を汲んでくれました。それがこの「大手町ゲートビルディング」プロジェクトです。

「高層ビルを開発する」というのは、ただ建築すればいいというものではありません。都市計画に合わせて公共性を組み込む計画が必要です。大手町ゲートビルディングの場合だと日本橋川に「防災船着場」を整備するとともに神田と大手町を繋ぐ人道橋の架橋に合わせて交流広場を整備し、両エリアを繋げていきます。

そのさまざまな与件の一つに、「食、農業、水産業、畜産業を活性化させる」というものがありました。ただし、何をやるかは白紙です。

ビルを建てる(=ハード)、と同時に「食、農業、水産業、畜産業を活性化させる」(=ソフト)。これを一から考え、実行するのが僕のミッションになりました。

東京の会社員が地域で見た「食」の本質

大久保:広瀬さんのキャリアからすると、「食」は未知の領域だと思います。どのように探索を進めたのでしょうか。

広瀬:「食って何だろう」とずっと考えていました。とにかく実際に観に行こうと、業務の間を縫って、食の生産地である地域に足を運ぶことにしました。知り合いに相談して、まずは奈良の山奥と、福岡の糸島を訪れ、酒蔵をはじめとする現地のプレーヤーの皆さんに会いに行きました。

広瀬:実際に地域に行くと「食が地域産業をつくっている」ということがわかります。それは、日本をつくることにつながる。

地域を活性化させるコンテンツが「食」と、それに関連する「営み」です。それらを持続可能なものにしていくことが、日本にとって大切なんじゃないか。

そんな考えから、構想を膨らませていきました。

食のプレーヤーが共創する「めぐるめくプロジェクト」

大久保:「めぐるめくプロジェクト」の、具体的な取り組みを教えてください。

広瀬:地域の食に関するプレーヤーを中心とするコミュニティ活動です。しかし今の時代、「つながるだけ」ならわざわざやる意味はありません。

人と人がつながり、共創などのアウトプットを生み出していくことを重要視しています。

広瀬:これまでに行ってきた施策は主に2つです。

一つは、日本各地で行うフィールドツアー「めぐるめく食卓会議」。地域の生産者のもとに、僕をはじめ都会や各地のメンバーが訪れ、交流するというもの。これまで30カ所程度、延べ200名ほどが参加しています。

もう一つは、対話のプログラム「ハタウチカイ」です。「畑打ち」というのは農業の言葉で、硬くなった土を鍬などで打って芽を出やすくする、下準備のことですね。

形式は、30名程度の公開ディスカッションです。登壇者が自身の事業や構想についてプレゼンし、その後参加者たちと自由に意見を交換します。

これは要するに、30名と「壁打ち」ができる、というものです。

面白いのは、登壇者はもちろん、参加して意見する側も、喜んで参加してくれるんですよ。地域×食という領域のプレーヤー同士とあり、自分の事業のヒントや助けになることが多いようです。

こうした取り組みから、参加者同士の業務提携や共同イベント、商品開発など、30以上の共創事例が生まれています。

東京の大企業が、地域に受け入れられる理由

大久保:ちなみに、広瀬さんは東京ご出身ですよね。

広瀬:はい。東京生まれ、東京育ちです。

大久保:東京の大企業である三菱地所から、東京在住の広瀬さんが、突然「コミュニティに参加しませんか」とやってくる。簡単に受け入れてもらえるものでしょうか?

広瀬:いいリアクションもあれば、当然悪いリアクションのときもあります。

頼りにしているのは、地域のプレーヤーとのハブとなってくれる、キーパーソンの存在です。地域からの信頼があり、「めぐるめくプロジェクト」に共感していただき、かつ受け入れのアレンジなど、実務面でも動いてくださる方が必要です。

広瀬:この取り組み自体は、皆さん基本的に持ち出しで、互いに汗をかいて、それで成り立っています。ステークホルダーが自分の利益だけを考えていると、うまくいかない。

短期的な利益ではなくとも、新しいつながりができ、共創する機会があることが、絶対に地域のためにも自分のためにもなる。そういう利他的な視点が重要です。

大久保:しかしそれでは、三菱地所としても「事業」にならないのではありませんか?

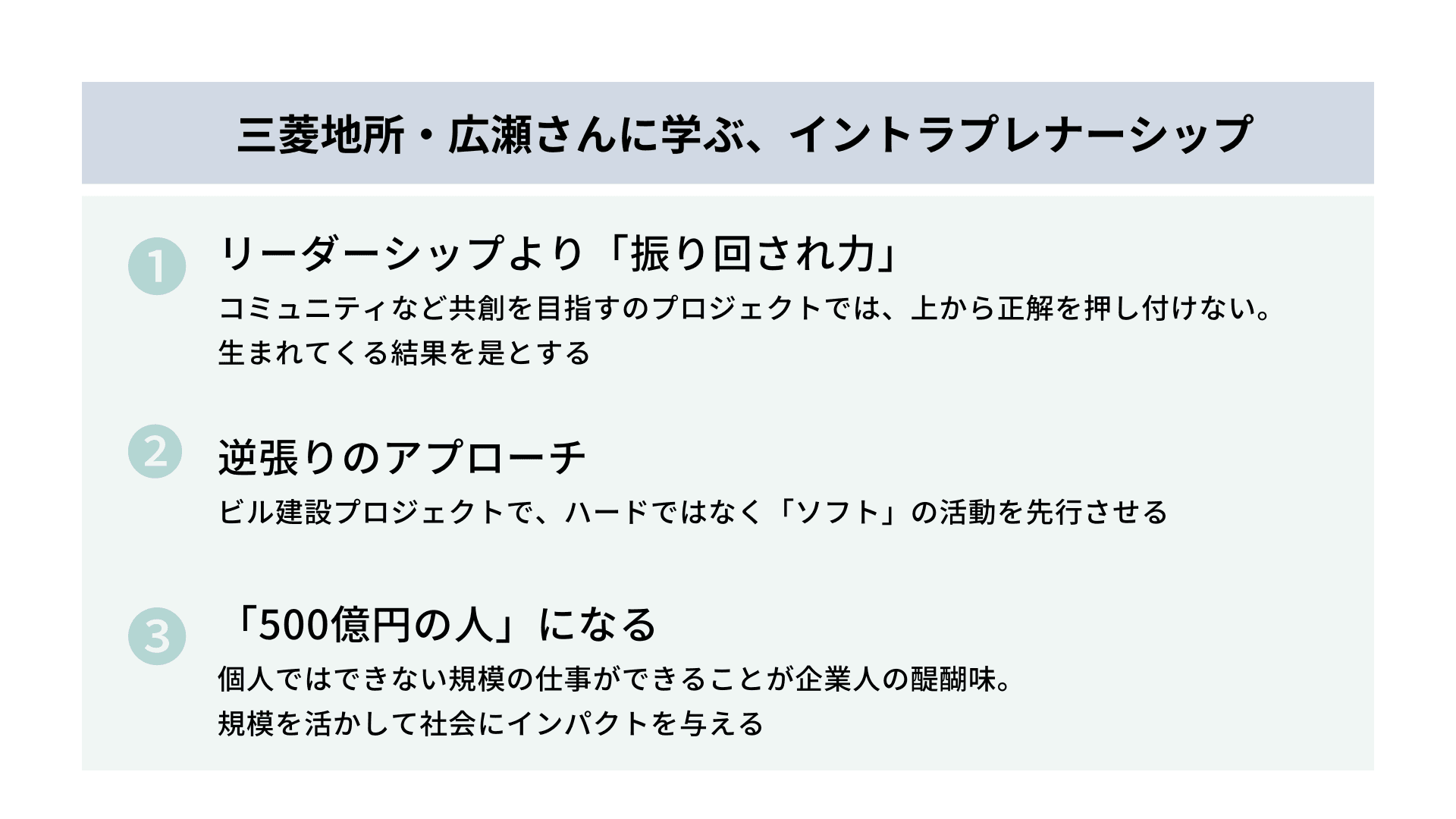

広瀬:コミュニティを維持するための費用は参加者から集めています。しかし、基本的に僕も目先の利益は一旦脇に置いて汗をかいています。地域の文脈や関係性に、運営の僕らが「振り回される」構造になることもありますし、実際に社内で指摘を受けることもあります。

広瀬:でも、それでいいんですよ。僕が何かを強く仕切るより、さまざまな地域で、さまざまな思いを持つ人が集まる、それによってできた「結果」がこのプロジェクトなんだと。

僕らが地域にいって、コミュニティ運営して、イベントをやって、学びながら振り回される。や、大変ですけれど(笑)、そういうポリシーで取り組んでいます。

大久保:事業の主体が「振り回され」にいくのは、ユニークですね。

ビルは未完成。三菱地所が人的リソースを投資する意義

大久保:大手町ゲートビルディングの竣工は2026年予定です。その時、ソフトとハードはどのように融合するのでしょうか?

広瀬:新しいビルに「めぐるめくプロジェクト」の共創の拠点をつくります。

大久保:大規模な販促などを行うのですか?

広瀬:いいえ、ビジネスの拠点としての位置付けです。食のステークホルダーたちが立ち寄り、アクションを起こす場所になることを目指しています。

大久保:そうなると、コミュニティの売り上げには、あまり寄与しない。

広瀬:食品の売り方は今、大きく変わってきています。スーパーに大量に並べば売れるのか、ECサイトを作れば売れるのかといえばそうではありません。

狙うは、コラボレーター同士が、互いのマーケットを取り込みながら共に売っていくことです。地域のプレーヤーひとりひとりのビジネスは、広く広げる必要はない。価値を理解できるコミュニティの中で消費が進めば十分に成立するケースもあるんです。

これは「東京」だからできる強みでもあります。日本の首都の東京だからこそ、全国の地域から自然と集まることができる。他のエリアだとこうはいきません。

また、地域の食の価値を、日本の中でも感度の高い、丸の内エリアのビジネスパーソンに提案できるというのも、一帯のエリアを開発している三菱地所ならできると考えています。

東京にリアルな拠点ができることにより「めぐるめくプロジェクト」が一層進みます。さらに今後は、生まれたものを、PRやブランディングしていく機能も、担っていく予定です。

今、三菱地所が問い直す「場所」の意味

大久保:これまでのお話を伺っていて疑問があります。ビルに「食、農業、水産業、畜産業を活性化させる」機能をつくる、というスタート地点に立ち返ると、「めぐるめくプロジェクト」は非常に大掛かりで、主従が逆転している印象を受けます。どうお考えでしょうか?

広瀬:僕は、とりあえず「場所」をつくって、そこに人を呼ぶというアプローチは……いや不動産業者だからわかるんですけど……オンラインが普及し、場所もあふれている時代、違うと思うんです。

場所は重要。だけど、場所が前提ではない。一般的な都市開発の順番とは異なるかもしれませんが、「場所がなくてもできるぜ」というくらいの気持ちで取り組んできました。

大久保:ソフト(めぐるめく)とハード(ビル)は、広瀬さんの中でどのようなバランスでしょか。

広瀬:大きなソフトがあって、その一部にハードがある。ハードがあることで、ソフトにブーストがかかる。そう捉えています。

三菱地所はかつて、休日はシャッター街だった丸の内をドラスティックにつくり替え、人が行き交うまちに復活させました。そこには、中で人々がどう過ごすかというソフトの視点があったと考えています。

「めぐるめくプロジェクト」は、不動産の価値を拡張することでもあるし、当社の取り組んできたことにもつながると信じています。

消費するだけの都市・東京を、いかに復活させるか

広瀬:もうひとつ、「めぐるめくプロジェクト」は、地域のプレーヤーの支援だけでなく、東京にとっても価値があると考えています。

今の東京って、地域で生まれたものを「消費」するだけで、クリエイティブな街ではなくなっているように思えます。

人口増加は続いていますが、優秀なイノベーターたちは地域に出てどんどんおもしろいことを始めている。このままでは、東京は中庸な都市に成り下がってしまう。

東京、特に神田は、居酒屋をはじめさまざまな文化を生み出したイノベーティブなエリアでした。この地に、日本各地から人が集まる場所が生まれ、コクリエーションしていく。それが東京の魅力をつくっていくことにつながります。

大久保:イノベーションは、地価の高い都心部ではなく、安い外れたエリアから起こる、という考えもあります。神田エリアで実現可能とお考えですか?

広瀬:できると思います。そのスキームをつくっていくのが、都市開発の醍醐味でもあります。そしてそれをやるべきは存在が、この土地に携わってきた三菱地所なのです。

500億円を持っている──。大企業人としてのキャリア

大久保:広瀬さんは、ハードとソフトの業務を、どのようにバランスを取られていますか?

広瀬:基本的には、両方やる、です。本業をやらずに、やりたいことだけをやっていたら企業人として失格。そこは大切にしています。

大久保:例えばスピンアウトのような形でやりたいことだけを進めたい、とは思いませんか? 会社内での活動を続ける理由を教えてください。

広瀬:僕、500億円持ってるんですよ、って、例え話としてよく言うんですよ。

広瀬:大手町ゲートビルディングのプロジェクト、ざっくり500億です。めちゃくちゃすごくないですか? その中で、例えば壁を石貼りにすれば1億上がるし、塗装を変えれば1000万円下がる。日々の仕事でそういう会話をしているんです。

これだけの規模の投資を、自社のために使うのか、世の中のために使うのか、毎日考えることができる。これはやっぱり、大きな会社でなければできません。スタートアップへの期待が高まっていますが、社会に対して圧倒的に価値を発揮しやすいのは、僕は大企業じゃないかと思うんです。

「めぐるめくプロジェクト」も、大企業の事業だからできることがたくさんあります。

農業や漁業、畜産業などの経済システムは、古い慣習や非効率な構造が多く残っています。新しい時代に合う、もうひとつの食産業のインフラになる。それが最終的な「めぐるめくプロジェクト」の野望です。

編集後記

都心でビルの開発を行いながら、全国各地を飛び回り食のコミュニティをつくる。その活動はいつしか、ビル開発を内包するほどの広がりを見せる。ハードをつくるデベロッパーが、それを凌駕するソフトを“振り回されながら”つくりあげる。それが「めぐるめくプロジェクト」の魅力です。

地域を照らし、東京でつなげ、イノベーションを起こし、人と街に還元する。

この事業は、地域だけでも、東京だけでもない、壮大な日本アップデート計画。注視しています。

photographs by Kohta Nunokawa