従来の経営戦略論やマーケティングの常識は、もう通用しない──。 独立研究者の山口周氏はそう語る。次のフェーズに突入したビジネスシーンで鍵となるのは、社会運動・社会批評としての側面を強く持つ「クリティカル・ビジネス」だ。 本インタビューでは、現代ビジネスシーンの大局観、批判的な眼差しの役割、企業の新規事業の課題など、新時代を生きるビジネスパーソンが実装すべき視点を届ける。

山口周

独立研究者、著作家、パブリックスピーカー、ライプニッツ代表

電通、ボストンコンサルティンググループなどで戦略策定、文化政策、組織開発などに従事。『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(光文社新書)、『知的戦闘力を高める独学の技法』(ダイヤモンド社)、『クリティカル・ビジネス・パラダイム』(プレジデント社)など著書多数。

日本の会社員はなぜ「つまらなそう」なのか

2023年の春、2カ月にわたりヨーロッパをめぐり、多くのビジネスリーダーを訪ねてきました。彼ら・彼女らと「ビジネスの未来」を論じ合うなかで感じたのは、アクティビズムとビジネスの結びつき。つまり、「社会運動・社会批評としての側面を強く持つビジネス=クリティカル・ビジネス」の機運が高まっていることです。社会を変えようというムーブメントが、ビジネスの力によって前進していく時代が訪れていると感じました。

もうひとつ、ヨーロッパのビジネスシーンで印象的だったのは、会う人、会う人がみな「楽しそうに」プロジェクトのことを説明してくれるんですね。「自分の仕事は社会に対して大きな意味がある」という充実感からくるものなのでしょう。

一方で、日本を見ると、実に多くの人が「つまらなそう」にビジネスをやっているように思えます。その理由もまた、自分の仕事に意味があると感じられていないから。きつい言い方になりますが、大企業の多くが従業員に「くだらない仕事、どうでもいい仕事」をやらせているからでしょう。ここ数十年の日本における、最大の問題ではないでしょうか。

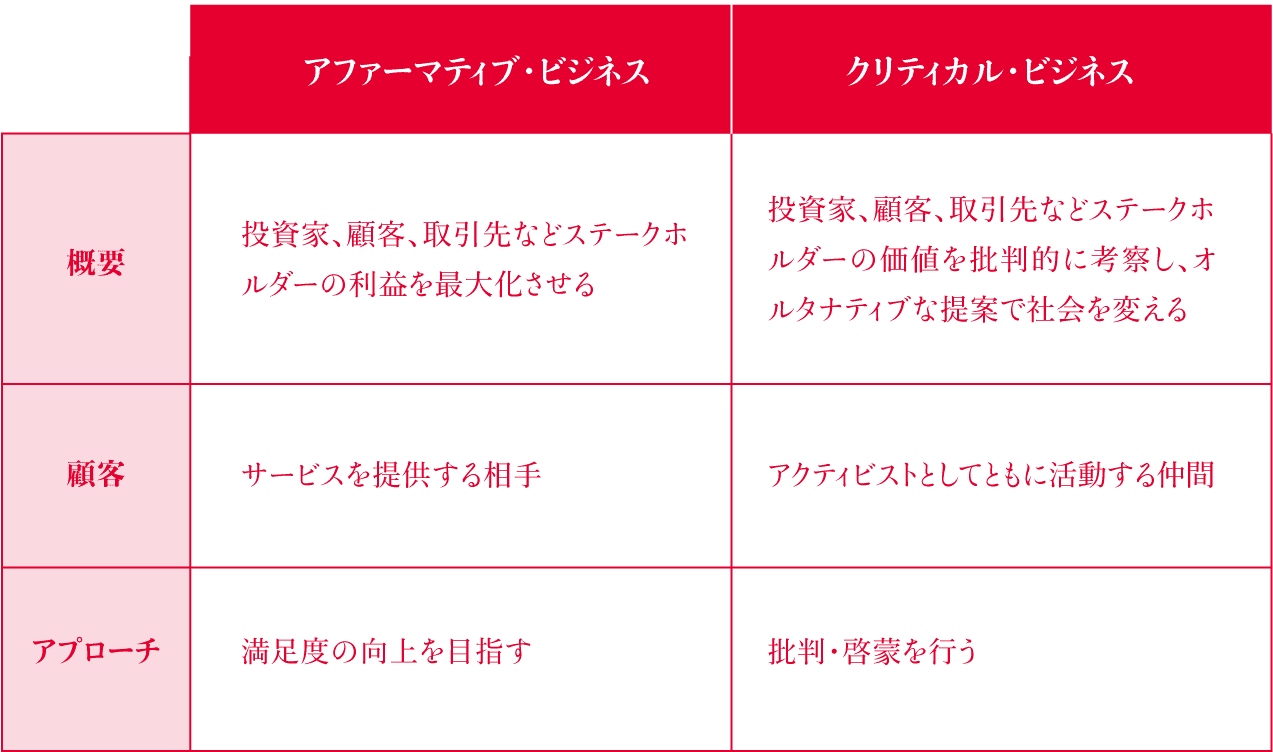

社会的意義に乏しい、くだらない仕事が量産される背景として、日本では長く消費者の要求を全肯定する「アファーマティブ・ビジネス(※P008図参照)」が是とされてきたことが挙げられます。もちろん、その要求が水準の高いもの、的確なものであれば真摯に耳を傾け、応える意味はあるでしょう。しかし、逆に水準の低い、的外れな要求をそのまま受け入れて対応することは、悪手であると言わざるを得ません。一時的な売り上げにつながるかもしれませんが、長い目でみれば社会にとって大きなマイナスを生み出してしまいます。

わかりやすい例が自動車市場です。自動車とは本来「安全で快適で便利に移動する」ためのもの。しかし、ここ数十年は、その基本的なニーズから乖離した「路上で他者を威圧したい」「他者より経済的・社会的優位な立場にあることを誇示したい」という顧客の欲望に応え続け、その結果、自動車は“肥大化”の一途をたどりました。エンジニアリングの基本は、進化の過程で「軽く・小さく・静か」になっていきますが、自動車は高く売れるという理由で「重く・大きく・うるさく」という真逆の方向性に向かってしまっています。

こうしたダメな顧客の欲望をかなえ続けていくことは、資源や気候変動という観点でも受け入れ難いものになっています。ビジネスの面からも、資本主義の限界が叫ばれる今、現在の延長線上に大きな成長を描けなくなってきています。

「顧客を批判・啓蒙」することの重要性

これに対し、クリティカル・ビジネスにおける顧客は「批判・啓蒙の対象」です。要求に耳を貸さないだけでなく、顧客を含むステークホルダーの価値観を批判的に考察し、これまでとは異なるオルタナティブを提案して、社会の価値観のアップデートを起こすことを目指します。

典型例のひとつは「テスラ」です。2003年にマーティン・エバーハードとマーク・ターぺニングが創業したテスラモーターズ(当時)は、創業当初から「化石燃料に依存する文明のあり方に終止符を打つ」というビジョンを掲げ、市場がほぼ存在せず、潜在的なニーズすら確認できない「電気自動車」にフォーカスしました。彼らは「野放図にガソリン車に乗る人たちがいるから、環境が悪化しているんだ」と、ある意味で顧客を批判したわけです。

社会批評のアジェンダを掲げ、共感する仲間(顧客)を集め、ビジネスを拡大し、社会を変える。アファーマティブ・ビジネスの観点でみれば無謀ともいえるアプローチで市場を創出したテスラは、創業から20年で世界最大の時価総額を持つ自動車会社になりました。

ほかにはAppleやパタゴニアなども、顧客主体ではなく自らの実現したい未来のために行動し、共感する仲間を集めてきました。彼らの成功は、かつてのビジネスのロジックでは説明できないものであり、極めて社会的です。新たな価値観が社会規範となる。その転換が、まさに今、起こっているのです。

日本発のクリティカル・ビジネスとは?

日本にもクリティカル・ビジネスの枠組みに当てはまる企業はあります。例えば「無印良品」。1980年誕生の無印良品は、当時のセゾングループ代表だった堤清二さんとグラフィックデザイナーの田中一光さんが立ち上げましたが、もともとは堤さんが「広告表現やパッケージを変えただけで物が売れる現象」に強烈な違和感を持ったことが出発点になっています。ブランディングやマーケティングがもてはやされた80年代に、あえて周辺の情報をそぎ落としたアンチブランド商品を打ち出し、グローバルに受け入れられました。

最近では、2018年創業の「ヘラルボニー」も、クリティカル・ビジネスの好例だと思います。ヘラルボニーでは、知的障害のある作家のユニークなビジュアル表現を活かした「異彩アート」を日常に組み込み、障害という言葉のイメージを変容することに取り組んでいます。

これまで、知的障害のある人は社会保障によって支援するのが当たり前で、社会のバリューチェーンの本流に入り込むことは難しいと思われてきました。しかし、ヘラルボニーはむしろその異彩を価値の本質として位置づけ、ビジネスのエコシステムの中に取り込もうとしている。現在では、欧州のラグジュアリーブランドと同等のブランドポテンシャルを持っていると、一部で評価されるまでに至っています。

多くの大企業は、システムから変えなければいけない

クリティカル・ビジネスの視点が必要なのは、起業家だけではありません。企業に所属するビジネスパーソンも、社会や自社の事業に対して批判的な眼差しを向けることが大事です。最近は、「ソーシャル・イントラプレナー」(社会課題を解決する社内起業家)という言葉も広がりつつありますが、内部にいるからこそ、事業が与える社会への影響や、その業界が抱える問題の本質を捉えることができ、批判性を込めた事業を展開できるのではないかと思います。

大企業のメリットは、挑戦が失敗に終わったとしても食いぶちに困らないこと。それくらいで会社は潰れませんし、解雇されることもないはずです。収益基盤があるため、リスクを取って思い切ったチャレンジができる。体力があるため、すぐに芽が出なくても事業を継続できる。こうした特徴を考えると、大企業の新規事業開発には非常に可能性がありますし、実際に実行している企業はあります。

しかし、多くの大企業の現状は、そうはなっていません。新たな事業をやろうとしても「自分のところから失敗事業を出したら出世に響く」とおびえる上長に阻まれてしまう。結果的に、あってもなくてもいいような、他社の二番煎じのような無難な新規事業を立ち上げ、細々と日銭を稼いでいるケースが非常に多いように感じます。

ただ、これは個人の問題ではなく、企業全体の問題であり、システムから変えなければいけません。例えばGoogleは、10年間にわたって取り組んできたプロジェクトの撤退を決めた際、そのチームリーダーを降格させるのではなく昇進させました。それは決してがんばったご褒美などではなく、しかるべきタイミングで撤退という適切な判断を下したことを評価したわけです。このように評価制度を含めた全体の設計から組み替えることが、今の大企業には求められています。

ほとんどのパーパスは戯言だ。ビジネスパーソンよ、もっと「わがまま」になろう

近年、多くの企業がやたらと「パーパス」を掲げるようになりました。過剰ともいえるムーブメントは、「自分たちのビジネスに意義はあるのか?」という問いに答えることのできない人々が引き起こした、一種のパニック反応だと捉えています。私が知る限り、経営企画が広告代理店と一緒につくったようなパーパスのほとんどは「戯言」です。従業員でさえ、まるで共感できていないケースがザラにあります。

ビジネスパーソンにとって、くだらないパーパスを掲げ、どうでもいいような事業をやっている会社で働き続けることは大きなリスクです。一人ひとりのビジネスパーソンを自身の人生というプロジェクトの経営者として捉えた場合、重要なのは個人が持つ唯一の資本である「時間」をどこに投資するか。くだらない仕事に投資していては、それに見合う人的資本(経験、スキルなど)のリターンを得ることはできません。

今の会社、今の仕事はROI(投資収益率)が低いと感じるならば、早めにそこから離脱するほうがいいでしょう。あるいは、副業や兼業によって自分の事業ポートフォリオにのせられる複数の能力を培うなど、時間資本をアロケーションすることが大事です。

私は、若い人はもっと「わがまま」であっていいと思います。ヘルマン・ヘッセは『わがまま』と題されたエッセーのなかで、システムに従順ではないこと、つまり「わがまま」であることこそ最高の美徳であるとし、その重要性を説きました。ヘッセは、ソクラテスやイエス・キリスト、ジョルダーノ・ブルーノといった歴史上の人物が、いかにその当時の社会のルールや規範に対抗して、自分の内面的な道徳・価値観に従った「わがまま者」だったかを指摘しています。

ビジネスパーソンに照らせば、わがままとは「自分が楽しいことをやる」「間違っていると思うことには加担しない」ということでしょう。組織の中においても、正しいと思うことを行うために、声を上げ、変革の旗を立てる。勇気が必要な行為ですが、自分が動かずに状況がよくなるなんてことは、ありませんから。

そうした思考と勇気を持つことが、これからのビジネスパーソンの未来を切り開くことにつながると考えています。

『クリティカル・ビジネス・パラダイム』(プレジデント社)

text by Noriyuki Enami / photographs by Kohta Nunokawa / edit by Keita Okubo

Ambitions Vol.5

「ニッポンの新規事業」

ビジネスマガジンAmbitions vol.5は、一冊まるごと「新規事業」特集です。 イノベーターというと、起業家ばかり取り上げられてきました。 しかしこの10年ほどの間に、日本企業の中でもじわじわと、イノベーターが活躍する土壌ができてきていたのです。 巻頭では山口周氏をはじめ、ビジネスリーダー15組が登場。それぞれの経験や立場から、新規事業創出の要諦を語ります。 今回の主役は、企業内で新規事業を担う社内起業家(イントラプレナー)50人。企業内の知られざる新規事業や、その哲学を大特集します。 さらに「なぜ社内起業家は嫌われるのか?」など、新規事業をめぐる3つのトークを展開。 第二特集では、新規事業にまつわる5つの「問い」を紐解きます。 「企業内の新規事業からは、小粒なビジネスしか生まれないのか?」「日本企業からイノベーターが育たない。 人材・組織の課題は何か?」など、新規事業に関わる疑問を徹底解説します。 イノベーター必携の一冊。そろそろ新しいこと、してみませんか?