──日本をアップデートするのは、スタートアップだけじゃない。 スタートアップシーンが活況な中、特に2020年代から盛り上がりを見せているのが、企業内の「新規事業」だ。伝統的な日本企業の中から事業が続々と生まれ、自社のアセットを最大限に活用し、一気に社会実装を進める。そんなダイナミックな変革が起きつつあるのだ。 新規事業と社内起業家(イントラプレナー)を表彰するために誕生したイベントが、「日本新規事業大賞」だ。2025年5月8日「Startup JAPAN」の中で開催された第二回イベント最終審査7事業のピッチの模様を、集中連載で届ける。 シリーズ第七弾は、「Meta Me」というメタバース空間の運営を行うNTTドコモの吉田直政氏のピッチを紹介する。そこには、「孤独」という悩みがなくなった、にぎわいの絶えない新しい世界が広がっている。

にぎわいのあるメタバース空間で、孤独の解決をサポートしたい

ITが進化し、SNSが身近になったことで、誰もがすぐに、いつでも、人と繋がれるようになった。一方で、簡単にコミュニケーションを取れる手段が生まれた分だけ、強い孤独や寂しさを感じてしまう人もいる。OECDの調査によると、日本は友人や同僚などの交流がなく、社会的に孤立をしている人の割合が、先進国の中で最も高い。日本では「孤独」は、大きな社会課題の1つなのだ。

ピッチを行う吉田氏も幼い頃は引っ込み思案な性格で、「話したいけど話せない」、そんな想いを抱いていた1人だというが、それが通信やコミュニケーションの世界に自身を導いた。

吉田氏は2035年の未来を見据える。そこでは、現在はデジタル化が難しい「体験」「価値観」「貢献」などまでビットの中でやり取りされ、デジタルとバーチャル、リアルが融合した世界が実現する。人が起点となって仮想空間をつくり、コミュニティが生まれ、つながりができ、やがて街になっていくという、リアルとは異なるパラダイムシフトで街が生まれるのだという。

しかし、メタバース空間には「過疎バース」と言われる問題がある。メタバースという空間があっても、人が少なくて閑散としている。人がいない空間には、人が集まらない。そういう悪循環が起きているのだ。

これを解決するのが、NTTドコモが技術開発を行った「Meta Me」だ。趣味や会話などをきっかけに、共通の価値観を持つ人同士で繋がることが可能なメタバース空間で、10,000人が「同時に」「同じ空間に」アクセスすることができる。

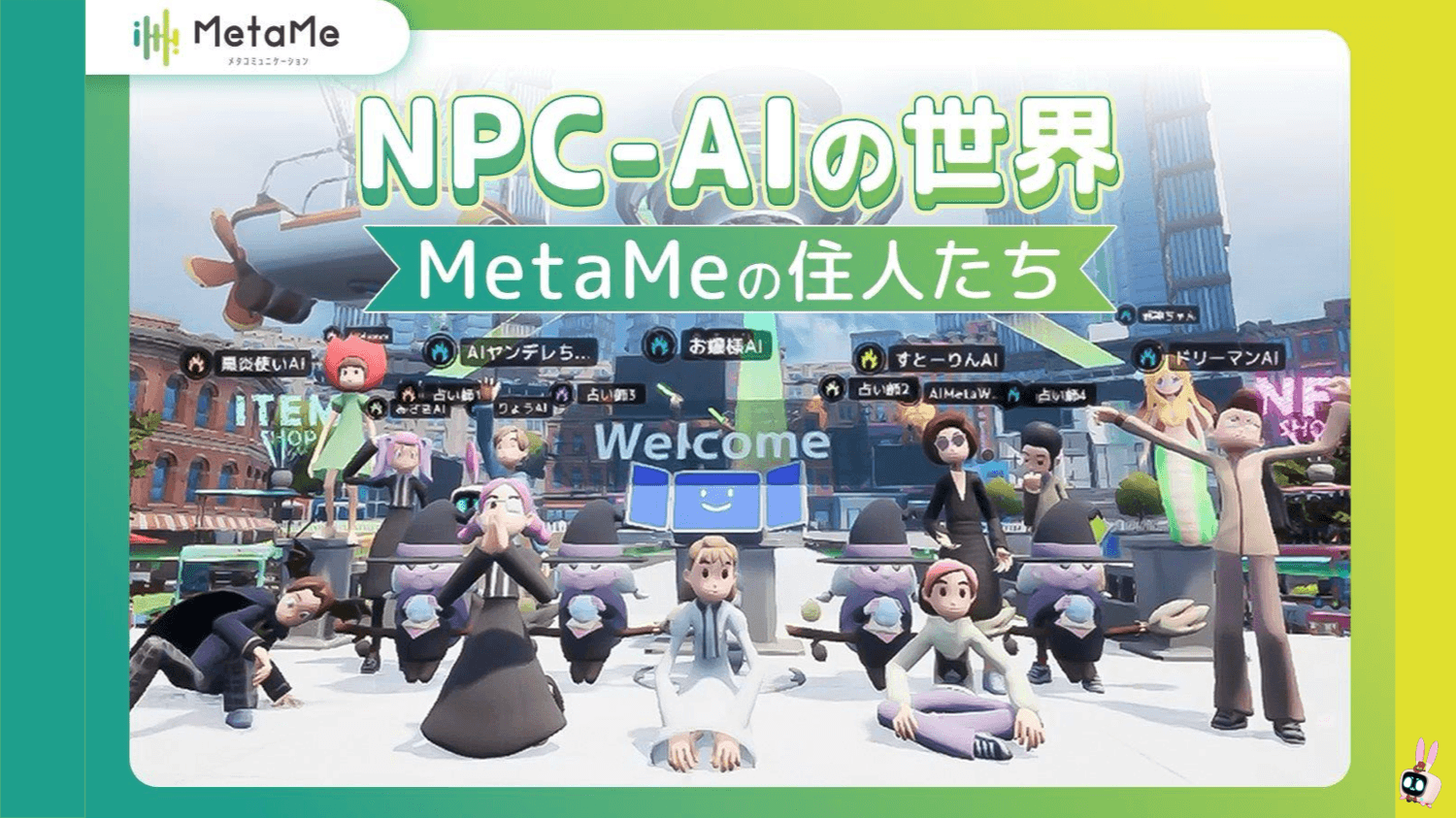

新たなメタバース空間で孤独を生まないための技術が、NPC(ノンプレイヤーキャラクター)のAIだ。「Meta Me」には個性豊かなAIアバターが10万以上暮らしており、常に賑わいを生み、訪れたユーザーが孤立せずに必ず会話できる環境を提供するのだ。

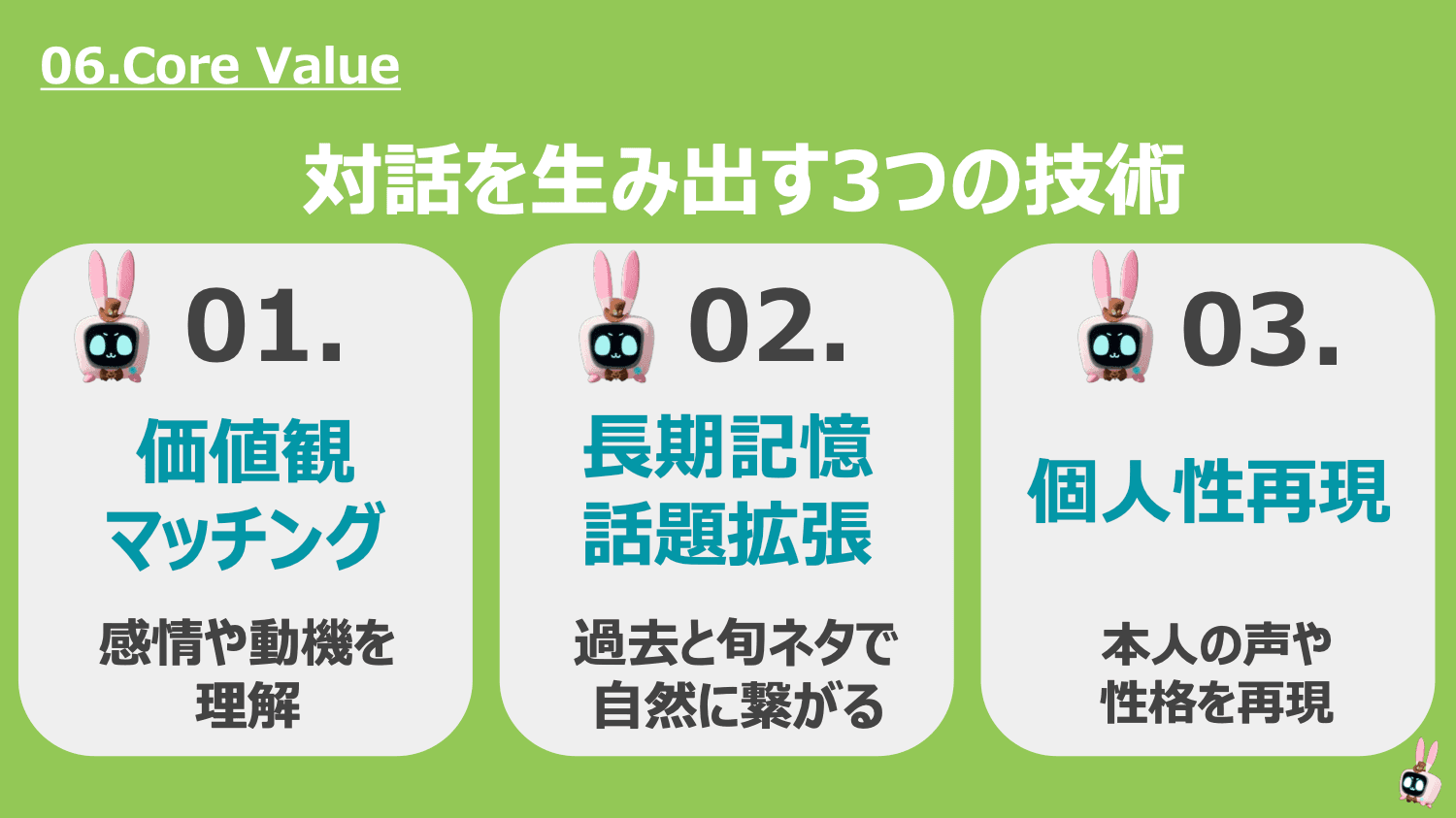

「『Meta Me』のNPCのAIには、3つのコア技術があります。1つが人の心の憶測にある感情まで理解する“価値観マッチング”、2つめが過去の対話と旬の話題をつなげてスムーズなコミュニケーションに導く“長期記憶話題拡張”、最後は人の声や性格をAIにインストールする“個人性再現”。

これらの技術により、『Meta Me』のコミュニケーション量は38倍にも増えました。NPCによってにぎわいをもたらし、必ず話しかける相手のいる世界を実現したことは、AIが孤独の壁を打ち破る1つの証明になったと思っています」

「Meta Me」は、2年間のベータ版で、19万を超える登録者数、29のパートナー数まで拡大している。

大手企業のアセットを活用した新規事業だからこそできること

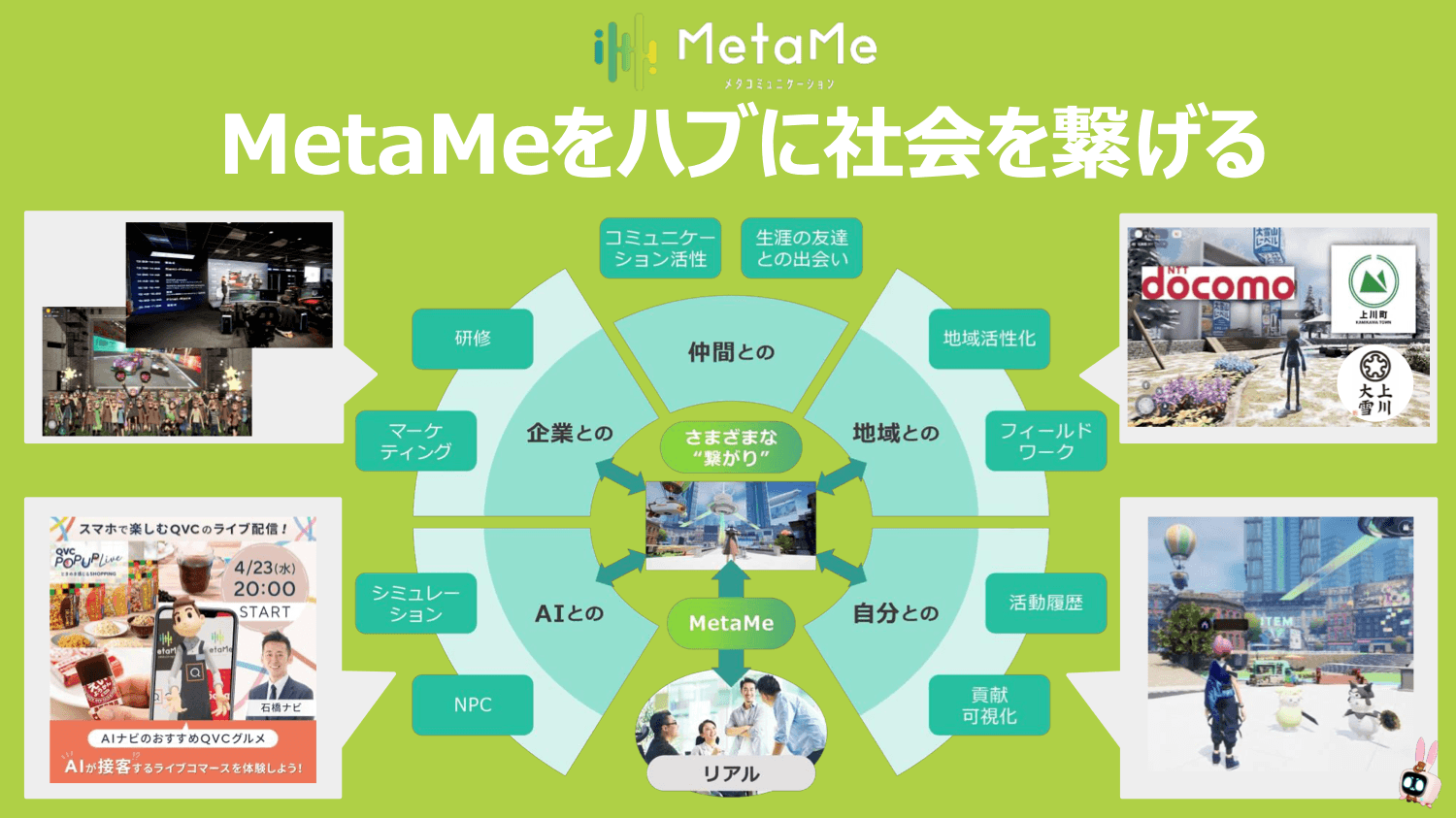

「Meta Me」は、技術基盤をオープン化し、企業やユーザー、クリエイターをつなげるプラットフォームとして共創型エコシステムを築くビジネスモデルだ。具体的に言えば、社会や地域の活性化や、バーチャルとリアルを組み合わせたイベントの開催、空間とAIが連動する新しいマーケティングなどで収益の拡大を目指す。

吉田氏いわく、AIビジネスには、「実際に試してみないと進化の方向性はわからないが、進化がものすごく早い」という特徴がある。そのため、ベータ版などで素早く試運転を行い、蓄積された技術やノウハウを社内外に展開してスケールさせるという戦略が今後必要になってくるはずだと吉田氏は考えている。

「NTTドコモには、9000万人のユーザーのデータベースであるDアカウントや、最適化されたネットワークである5Gや6G、さらに企業や自治体をつなぐ全国のチャンネルという巨大なアセットがあります。私がチームメンバーと開発した『Meta Me』は、NTTドコモの中の1つのプロダクトであり、挑戦の場であり、新しい世界だと考えています。日本で生まれたコミュニケーション文化を、世界に展開していきたいと思っています」

審査員との質疑応答

Q:登録者19万人というのは素晴らしい数字だと思いますが、そこにたどり着くために、どのような工夫されたのでしょうか?

A:1つは先ほどご紹介したAIとの対話、もう1つは、AIを絡めた連鎖的なイベント設計です。UGC(ユーザー生成コンテンツ)のような小規模のイベントを実施して、次の人を紹介するという流れを設計することで、比較的少ないコストで人を集めることができました。