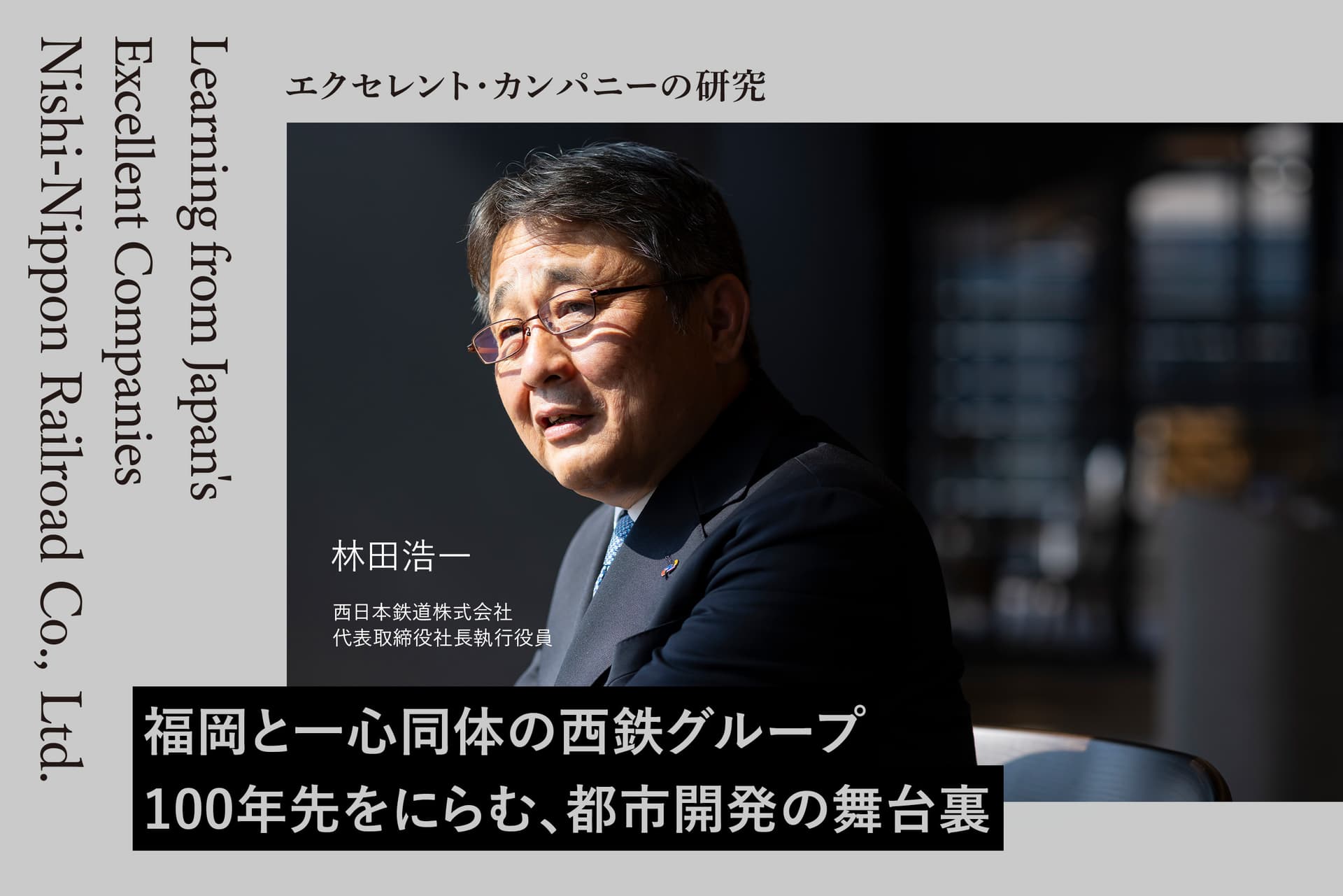

創業1908年。路面電車から始まり、バス、鉄道と、福岡の人々の「足」となり、天神という「都市」をつくってきた、福岡を代表する企業・西日本鉄道株式会社。 グループ連結従業員1万8000人を超える同社は今、時代の転換期を捉えて、ポートフォリオの組み替えとローカル/グローバルの同時投資という、ダイナミックな経営に取り組んでいる。 約900億円の投資を行った天神の新ランドマーク・ワンビルはどのビジネスを呼ぶのか。 人口減少の時代、コア事業である交通はどうなるのか。 物流、不動産、福岡から世界を目指す、第三、第四の柱はどこにあるのか。 特別企画「エクセレント・カンパニーの研究」は、日本経済復活の鍵となる、野心的な大企業の経営を詳らかにするロングインタビューだ。西日本鉄道の代表取締役社長執行役員・林田浩一氏と、AlphaDrive/Ambitionsの麻生要一の対談を通して、偉大なる企業の本質を探る。

林田浩一

西日本鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員

長崎県出身。九州大学法学部卒。1988年西日本鉄道株式会社入社。都市開発事業、経営企画、小売り事業、ホテル事業などを歴任。2014年株式会社西鉄ストア副社長。2016年西日本鉄道株式会社執行役員、2018年同上席執行役員。2021年4月より現職。

麻生要一(インタビュアー)

株式会社アルファドライブ 代表取締役社長 兼 CEO 株式会社Ambitions 代表取締役社長

株式会社リクルート入社後、ファウンダー兼社長としてIT事業子会社(株式会社ニジボックス)を立ち上げ、事業拡大。リクルートのインキュベーション部門を統括し、社内事業開発プログラムやスタートアップ企業支援プログラムを立ち上げ、約1500の社内プロジェクトおよび約300社のスタートアップ企業のインキュベーションを支援。2018年に株式会社アルファドライブを創業。

コロナ禍からの鮮やかなV字回復。減便、閉園、閉店を断行

麻生 林田社長が就任されたのはコロナ禍の大打撃の最中、2021年4月のこと。2020年度の赤字決算から、わずか2年で過去最高の営業利益約260億円を叩き出し、V字回復を実現しました。ここまでの状況について、どのようにご覧になっておられますか?

林田氏 私どもは鉄道、バス事業を祖業としているグループで、人が集まらないことには成り立ちません。コロナ禍では、鉄道、バスを動かし続けるために、いくつかの事業を整理しなければなりませんでした。代表的なものが遊園地「かしいかえん」の閉園です。その他にもボウリング場を閉めたり、いくつかのホテルを売却したりしながら、何とか持ちこたえてきました。

人の動きは止まった一方で、幸いなことに物流は非常に活発に動いていました。特に、それなりの規模に成長していた国際物流事業のおかげで、利益を補填して乗り越えることができました。

コロナが5類移行して時間が経ち、社会は正常化してきましたが、人の動き方は変わってしまったようです。特に鉄道、バスに関しては、日常使いのお客様の動きは完全には戻りきっておらず、おそらくこれからも戻らないのではないかと思っています。

麻生 街中を歩いていると、人流はすっかり戻っているように感じますが。

林田氏 通勤・通学などで「定期」を利用されるお客様はある程度コロナ禍前に近づいておりますが、それ以外の「定期外」といわれるお客様の動きは変わりました。

天神や博多駅近辺の若い人の動きは戻っているように見えますが、郊外に目を向けると、リタイアされた方や高齢の方は用事をすべて近場で済ませておられるようです。コロナ禍で病院通いの頻度も下がり、郊外から中心部に出てくる回数が減っているのではないでしょうか。

人出が戻りきらない部分を、今は国内外からの観光客が埋めてくれているのですが、それでも従来の利用をカバーするには至りません。

麻生 なるほど、通勤・通学以外の日常使いのお客様は減ったままだと。それに対して、どのような対策を講じたのですか?

林田氏 バスに関しては、生産性の向上と運転士の確保に大きな課題を抱えていることから、需給調整、いわゆる減便を行いました。お客様にご迷惑はおかけしますが、持続的に運行するために、減便や路線再編といった取り組みを少しずつ進めている状況です。

一方で、好調の事業もあります。その筆頭は、インバウンドの後押しを受けているホテル関係のビジネスです。また、コロナ禍に売上を支えてくれた国際物流事業は、トランプ政権の関税政策の影響などで不透明な状況です。

このように、さまざまな事業がカバーしあうことで、最終的に今期(2024年度)も良好な業績で終わることができました。

移動の「ツール」は何でもいい。時代とともに変身するポートフォリオ戦略

麻生 コロナ禍での事業の整理にはさまざまな反対や逡巡もあったかと想像できます。それでも、タイミングよく鮮やかに意思決定されている。収益構造を見ると、もはや鉄道会社という括りでは捉えられないほど、ダイナミックにポートフォリオを組み替えておられますよね。その背景には、どのような経営哲学があるのでしょうか?

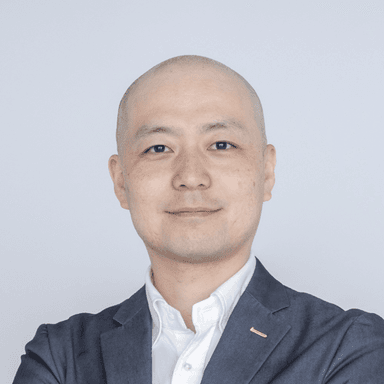

林田氏 当社は1908年に創業し、2025年で117年を迎えますが、最初は北九州・福岡両エリアの路面電車と、福岡の中心部と郊外を結ぶ鉄道で稼いでいました。それが、高度成長期のモータリゼーションの進展により、路面電車は廃止せざるを得なくなりました。

そのときに、バスへの代替を決断したのが最初の転換点です。諸先輩方は人の動きをサポートすることに強い使命感を持ちながらも、「そのためのツールは何でもいい」と割り切っておられたと思います。そうした考えのもと、今日の西鉄バスのような、きめ細かな交通ネットワークを構築していったのです。

併せて、事業再編によって生まれた余剰人員の活用も考えておられました。鉄道・バス事業で培った安心感や親しみやすさ。そのブランドを生かして、日常生活に密着したサービスを展開するようになりました。

西鉄グランドホテルや西鉄ストアをつくり、飲食業にも進出するなど、生活密着サービスに転換する流れは、その頃から起きていたのです。ポートフォリオの変化は私独自の判断というよりも、変化の歴史を歩んできた企業グループゆえのものであると思っています。

麻生 世の中の変化に合わせて、自在に変化する。その軸は「人の動き」にあるということですね。

林田氏 ええ、「地域を盛り上げ、人の移動を支える」ことが西鉄グループの使命であり、その存在を「皆さんの役に立つ器としてどう使うべきか」という考え方をすると、個別の手法は何でもいいんですね。競合企業との関係も、DNAに立ち返れば明確になります。

昔は、地下鉄さんやJRさんなど、他の交通手段を担う企業と競い合っていたところもありました。しかし長期的に見れば、人口や労働力は減少していきます。

コロナ禍前から、これからの社会における交通モードの最適化とは何かについて考えるようになり、かつてはライバルだった競合他社と手を組み、九州全土のMaaS(Mobility as a Service)実現に向けた取り組みを始めました。その機運はコロナ禍を経ても変わらず、関係する企業の特徴を組み合わせ、持続可能な交通体系をつくる試みが進んでいます。

麻生 時代の流れに合わなくなってきたものは縮小させる。余剰リソースを生かして新しい領域に踏み出し、育てるという循環がずっと続いていらっしゃる。新しいことを始めるときの秘訣があれば教えていただけないでしょうか。

林田氏 そもそも、西鉄グループとは、地域の役に立ちたいというマインドを持つ人間が集まっている会社です。繰り返しになりますが、「地域の要望に応える」ことに、時代ごとに取り組んできた結果でしょう。一方、近年までは地域の拡大やグローバル戦略はあまりなかった。それは地域企業特有の弱点でもあったと思います。

天神ビッグバンの真打ち登場。「ワンビル」開業が人の流れを変える

麻生 直近のトピックといえば、総工費約900億円を投じた『ONE FUKUOKA BLDG.(以下、ワンビル)』の開業です。これらもまた、「地域のため」の延長線上にある取り組みなのでしょうか?

林田氏 ええ、基本的にはすべて「地域のため」からズレてはいません。

天神に次々とビルが誕生して、街が完成したのは1970年代、山陽新幹線が博多駅まで延伸した頃のことです。あれから約50年が経ち、当時建てたビル群が老朽化して、機能更新の時期を迎えていました。

日本全国を見渡すと、「古いビルのまま、細々と稼いでいこう」という発想では、街はやがて寂れる運命にあることがわかっていました。私どもの最大の事業基盤は福岡・天神ですので、100年先をにらんで、中長期的な目線で持続的に発展させていく責任があります。かなりの予算は必要になりましたが、地域のためにとワンビルの開発を決断したのです。

麻生 100年先を見据えて実行したワンビルへの投資。そのうえでの質問ですが、「箱物を建てれば盛り上がるものではない」という考えもあります。林田さんは新しい箱をどう生かそうと考えておられるのでしょうか? ワンビルを使って福岡の魅力をどのようにコーディネートしようとしているのか、お聞かせください。

林田氏 ワンビルには、次の産業の起点になるような動きをしている人たちを呼び込みたいと考えています。天神という都市は非常にポテンシャルが高く、さまざまな人が自然と吸い寄せられて、「ここに来れば何かが得られる」という期待が常にある。

そのような街に対して、我々が意図的に狭めていいのか、自社の視点だけにとらわれずに、他のプレーヤーと常に新しいことに取り組むべきじゃないのか、さまざまな議論が交わされていることは事実です。

オープンまでこぎ着けた今、ここにきて活発化しているのが半導体関連の動きです。

TSMCの熊本進出を機に、九州全域に関連企業の進出が目白押しで、福岡市内でもオフィスや住まいを求める動きがあります。実際、ワンビルにもかなりの数の台湾関連企業が内覧に来てくださっています。かつてシリコンアイランドと呼ばれた九州で、再び独自の産業のクラスターが形成されつつあるなか、ワンビルは福岡のビジネスの起爆剤になることが期待されるのではないでしょうか。

併せて、福岡市はスタートアップにも非常に力を入れている街です。半導体関連の東アジアの企業とマッチアップさせて次の産業が生まれる拠点にもなりうると考えています。

麻生 確かに「新たな時代のシリコンアイランド」の流れは始まっていると感じます。「TSMC関連の人に入居してもらえばいい」という発想だけでは面白みはない。林田さんのおっしゃるとおり、そこでスタートアップなど異なるプレーヤーが交わる拠点になると、可能性が大きく広がりそうですね。

林田氏 ワンビルのコンセプトは「創造交差点」です。多様な文化、学術、ビジネスなど、いろんな目的で人が集まってきて、くつろいだり交流したりする場所にしたいと考えています。地域の人々にとって魅力的であることはもちろん、グローバルにおいてもそういう存在になることを期待しています。

福岡空港、九大跡地の開発。新たな都市機能に進出する、その狙い

麻生 そのほかに、福岡空港の民営化事業や九州大学箱崎キャンパス跡地再開発事業で優先交渉権を獲得されるなど、ダイナミックな動きも見受けられます。西鉄グループにおけるこれらのプロジェクトの位置づけや、都市開発とのシナジー効果で考えておられることがあれば伺えますか?

林田氏 平成初頭から「福岡市はアジアのゲートウェイ」と呼ばれてきましたが、なかなか支店経済都市の枠組みから脱却できずにいました。

この先、さらに成長するには、東京の出先としてではなく、「アジアの中の福岡」を体現する必要があります。その鍵となるのが空港です。空港機能を高めることで福岡に多くの人を引き寄せ、市内で移動したり生活したりする人口を増やすことにつながり、生活に密着したビジネスを展開する西鉄グループの成長になると考えています。

事業計画や施設整備についてはすでにオープンになっているので、それほど語るべきことはありません。そのうえで、西鉄グループのノウハウで貢献できると見ているのは「二次交通」の連携です。空港から天神・博多駅へのアクセスは良いのですが、福岡や九州の各地への交通網はというとまだまだ不十分です。私どもの高速バスと、JRさんやタクシー会社さんといったさまざまなモードを上手につなげて使いたい。

先ほども述べた「MaaS」の取り組みですね。福岡に来られた海外の方々がビジネスでも観光でも九州の隅々にまで行けるサポートをしたいと考えています。

麻生 九州大学箱崎キャンパス跡地再開発事業についてはいかがでしょう。

林田氏 九大跡地はまだ優先交渉権を獲得した段階で、行政と詳細の協議を進めている最中です。あれだけの広い土地、ここで「夢」を語るとすれば、やはり「未来都市」という話になるでしょう。

例えば「自動運転が実装されている都市」などは簡単にイメージできるのですが、そこにどんな機能を持たせるかが重要です。

今考えているのは、「新たなコトを起こそうとする人たちの拠点」になる場所。大手企業の研究開発施設とベンチャーとそれらの窓口になるようなものが集積するエリアをつくることができれば、先行する天神での取り組みと連携できるのではないかと思っています。

また、非常に広いエリアですので、都市としての基本的な通信インフラとしてNTTさんのIOWN(アイオン)(※1)の実装も見据えています。通信機能もモビリティー機能も先進的なものを取り入れつつ、一定割合の分譲住宅も供給する見通しです。

もともと大学があった場所ですから、土地が持つ伝統やカルチャーは引き継いでいきたいです。簡単にいえば「人づくり」ですよね。グローバル人材や外国人への教育の機能を盛り込むつもりです。福岡のこれからの100年の計の中で、未来をクリエイティブにつくり上げる「人」を育てるための計画でもあると捉えています。

※1 NTTが提唱する次世代の光通信技術に基づく情報通信基盤の構想。

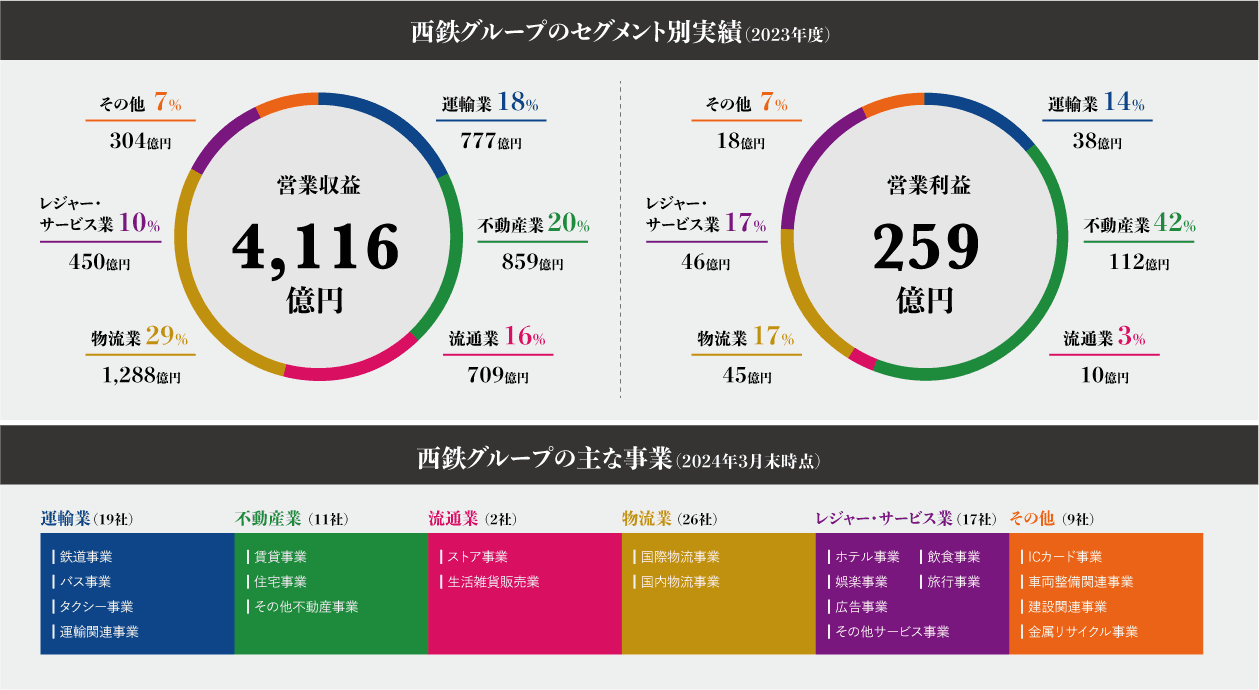

ローカルなグローバル企業として連結事業利益370億円への道筋

麻生 次は、少し数字の話を伺いたいと思います。「にしてつグループまち夢ビジョン2035」の中で、「2035年に連結事業利益370億円を目指す」と掲げておられます。現状の数字からは(2025年3月期の連結事業利益予想は約266億円)高い目標のように見えるのですが、達成に向けたイメージについてお聞かせください。

ここまでの「地域のために」というストーリーに基づいて、福岡、九州エリアが利益370億円を達成できるほどの盛り上がりを見せると見込んでおられるのか。あるいは、何か別の成長戦略を仕込まれているのか、その点について伺えますでしょうか?

林田氏 正直に申し上げて、福岡域内のビジネスでそこまでいくとは思っていません。鍵となるのが、「国際物流事業」と「不動産事業」です。

まずは「国際物流事業」から説明します。実は当社は航空貨物の輸出取扱量の重量ベースで国内第4位です。海外28カ国120都市余りに拠点を構えるともに、WACO(World Air Cargo Organization)という国際貨物運送会社のネットワークを使って物流を行っています。物量を増やせば売上も上がって利益も残るため、成長拡大という意味合いにおいては非常に可能性がある分野だと思っています。

麻生 展開エリアはどのように選んでいらっしゃるのですか?

林田氏 国際物流の基本は、モノを動かすところに拠点をつくり、商売にすること。ですから北米、欧州、中国、東南アジア、インド、オセアニアにも拠点を構えています。

得意なのは、半導体や電子部品、自動車関係の部品など、形は小さいけれど高額な商品。なおかつスピードが求められるため、飛行機輸送のニーズが高いものです。メーカーさんが海外にどんどん進出して、国際分業が進みサプライチェーンが形成されていくうえで、肝になるところはすべて進出しています。

麻生 もうひとつの「不動産事業」はいかがでしょう。

林田氏 当社はこれまで、福岡を中心にマンション事業や不動産開発を進めてきました。しかし、福岡都市圏では住宅分譲の競争が激化しており、いろいろな事業者が参入してきました。その結果、このコンパクトな都市には、すでに土地がないんです。そこで当社では6~7年前から首都圏や関西圏に活路を求めて進出。販売戸数でいえば、すでに首都圏が福岡を上回っているような状況です。

また、海外進出もスタート。信頼できる現地パートナーを見つけ、なおかつ経済成長が望めるエリアという観点でベトナムを選びました。

ベトナムに進出すると、その近隣諸国の情報も入るようになります。フィリピン、インドネシアと、現地パートナーを見つけて順次進出しました。同時に、北米にも進出。ハイリスク・ハイリターンの東南アジアに対して、北米ではビジネスの透明性が非常に高いのが特徴です。一定程度のアセットを持っておくことで、為替も含めたリスクヘッジができるのです。

今後は、福岡以外でのビジネスの拡大が、目標達成への原動力になると考えています。

麻生 ……すごい。地元・福岡へ大胆な投資をされる一方で、グローバルに分散投資。東南アジアの将来性を見据えつつ北米にもリスクヘッジをされていて、大きな事業開発のストーリーを描く。西鉄グループで脈々と受け継がれてきたポートフォリオ経営は、なかなか他社がまねできるようなものではないと思います。

それでも、福岡を諦めない。

世界と福岡、究極の両利き経営

麻生 未来のお話を伺わせてください。現在はワンビルを中心に経営資源を投下して成長をデザインされているようですが、その成長が鈍化するであろう次の局面に、どのような二の矢、三の矢を用意されているのでしょうか。

林田氏 天神で行ってきた「まちづくり」の東南アジア展開です。不動産事業で進出したベトナムでは、すでにかなり広いエリアでまちづくりの事業に参画しています。最初は投資事業的な取り組みからのスタートとなりますが、当社は投資会社ではありません。地域に向き合い、地域とともに発展することをDNAに持つ企業です。国は変わっても、すべては、そこに向けて進めていきます。

麻生 わくわくするようなビジョンですね。

林田氏 とんでもない、試行錯誤の真っ最中です。

麻生 最後の質問です。ここ福岡における西鉄グループは、ただの地場企業という域を超えて、まちと暮らしの隅々まで入り込み、もはや都市と同化している印象すらあります。その舵取りを担う経営トップとしての、お気持ちを聞かせてください。

林田氏 西鉄という会社は、福岡市、北九州市、久留米市といった福岡の人たちにとって、本当に身近な存在だということを感じています。愛されているというか、近所や親戚のおっちゃん、おばちゃん、お兄さん、お姉さんみたいに、気軽に文句をいえるほど、いつもすぐ近くにいる。そんな、福岡の心の中にある一体感こそが、当社の最大のブランドだと思っています。

私は西鉄の社長として、このブランドを守り続ける責任がある。鉄道やバスなどの交通手段は、時代によって存在を変える。減便などの決断もしなければいけません。しかしだからといって、福岡の交通事業は絶対にやめません。当社が福岡を諦めると、福岡のおっちゃんではなくなってしまう。東京からやってきた多くの企業のひとつと、変わらなくなってしまいます。

当社のブランドの源泉である福岡の交通事業はしっかりと守り、他のビジネスと組み合わせてポートフォリオを上手につくって、ステークホルダーにもご理解いただき、収益をしっかり上げていく。正直、とても大変なことをやろうとしていますよ。でも、やらなければいけない。この経営は、福岡のことが心から好きじゃないと、できないですよ。

text by Shoko Abe / photographs by Shogo Higashino / edit by Keita Okubo

Ambitions FUKUOKA Vol.3

「NEW BUSINESS, NEW FUKUOKA!」

福岡経済の今にフォーカスするビジネスマガジン『Ambitons FUKUOKA』第3弾。天神ビッグバンをはじめとする大規模な都市開発が、いよいよその全貌を見せ始めた2025年、福岡のビジネスシーンは社会実装の時代へと突入しています。特集では、新しい福岡ビジネスの顔となる、新時代のリーダーたち50名超のインタビューを掲載。 その他、ロバート秋山竜次、高島宗一郎 福岡市長、エッセイスト平野紗季子ら、ビジネス「以外」のイノベーターから学ぶブレイクスルーのヒント。西鉄グループの100年先を見据える都市開発&経営ビジョン。アジアへ活路を見出す地場企業の戦略。福岡を訪れた人なら一度は目にしたことのあるユニークな企業広告の裏側。 多様な切り口で2025年の福岡経済を掘り下げます。