「今までのやり方でうまくいかないことが増えてきた」──。目まぐるしく時代が変化する中、そう実感する経営者は少なくないはずだ。どうにかイノベーションを起こしたいと組織変革に挑むものの、同じような知見を持ったメンバーだけで顔を突き合わせても、突破口を見つけるのは難しい。そこで今回は、組織や地域を超えて人とつながる“越境”がテーマ。いかに、社員の越境体験を組織全体のエンパワーメントにつなげていくのか。「組織変革Lab」を主宰し、『新時代を生き抜く越境思考』などの著書のある沢渡あまね氏に解説してもらった。

CASE 3 組織を“解放”して体質改善を図るべし

VUCA(ブーカ)※と言われる時代に突入し、変化し続ける価値観や技術に適応するためには、組織の中だけでは答えを見つけにくくなってきました。外部の知見を入れたり、社員に副業などで違った経験をさせたりといった、組織や地域を超えて人とつながる経験、すなわち“越境”がイノベーションを生み出すカギとなります。

※VUCA Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)という4つの単語の頭文字をとった造語

下記に、なぜ今大企業に越境が必要なのか、三つの理由を挙げてみました。すでに副業を解禁したり、社員の留学を後押ししたりといった企業も多いでしょう。ただ、よくあるのが越境を一部の意識高い人だけの行動で終わらせてしまうこと。通常業務とは関連性のない、単なる気分転換や優秀な人を引き留めるためのイベントで終わってしまえば、越境に対する効力感が組織の中で醸成されません。本人も組織内で承認も行われず、活かす場も与えられないのでエンゲージメントが下がってしまいます。

大企業こそ”越境”でさらに強くなれる

1. 答えを組織の中だけに求めにくい時代。異なる経験や専門性を持つ人に活路あり

今の時代、年長者やベテランが答えを持っているとは限らない領域が増えた。環境や技術、価値観に適応していくために、今までの常識や固定化した考え方から自由になる必要がある。これまでの常識を疑い、今までとは異なる体験をしてきた人、異なる専門性を持った人起点の発想や行動を取り入れていこう。

2. 大企業はプロセスやカルチャーが固定化されやすい。風穴を開ける存在は“外”にあり

大企業は過去の成功体験をもとにプロセスやカルチャーが固定化されやすく変化にエネルギーが必要で、恐怖心も生まれやすい。同調圧力も働くなか、どう風穴を開けていくのか。外の風を当て続け、違和感の醸成および変えることへの共感形成が重要。

3. 社会的な影響力が大きい大企業こそ、古いやり方から人を解放するマインドを持つべし

組織が大きいほど、社員はもちろん、ビジネスパートナーや関連会社、地域の人たちなど関係人口が多く、変わらないことにより全体が停滞する。大企業こそ地域や社会の発展に対する社会的責任(CSR)感でもって、率先してモダンなスタイルに進化し、過去のしがらみから人々を解放するべし。

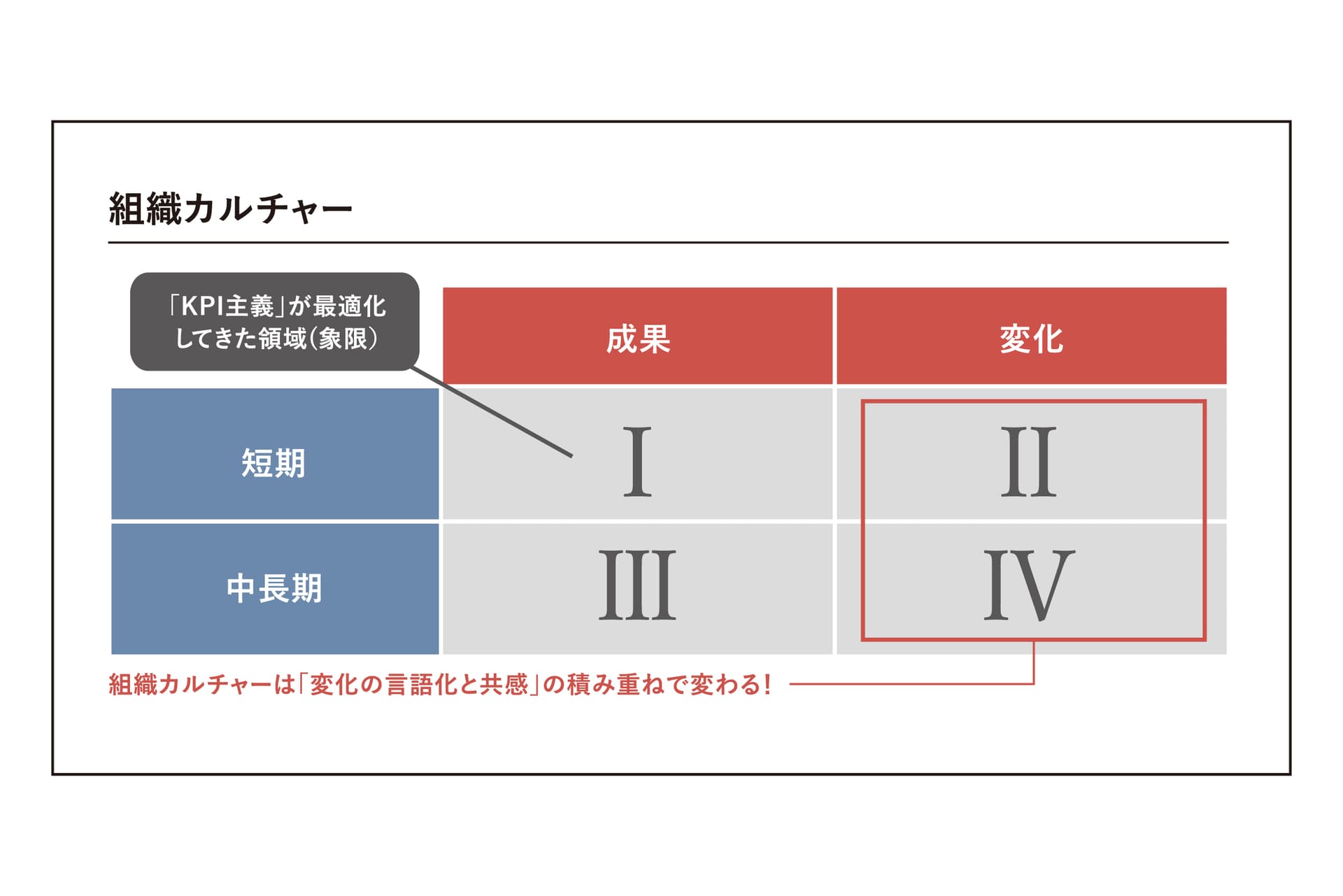

いかに越境に対して組織全体で前向きな意味づけをしていくのか──。このために、経営者が解決できる課題は三つあります。一つ目は、越境によって起こった変化に名前をつけて言語化し、変化を育てることです。例えば、「副業者が参画したことで今まで意見を言わなかった若手が意見を言うようになった」ということ。これは数値化できる成果ではないですが、確実な変化です。こうした変化の積み重ねが企業のカルチャーを育てます。

また、経営陣や意思決定層が率先して変化を言語化することで、何がいいか・悪いかという社内の合意形成が図られます。組織が大きいほど、経営陣や意思決定層の発言や口癖は影響力を持つ。直接本人に伝えるのでもいいですし、社内報やウェブメディアを使って発信するのもいいでしょう。下記の図の、Ⅱ、Ⅳで変化を育て、中長期的な成果や新事業、新たな課題解決(Ⅲ)を生み出すイメージです。成果に至るまでは数年かかるかもしれませんが、即効性を求めるものではありません。

二つ目は、「越境の民主化」を後押しすること。僕は「エブリバディ越境」と言っています。一部の人だけが外の経験を持ち込んで来ても、多くの人が内にこもっていたら多勢に無勢で無力化されてしまう。なるべく多くの人が、小さな越境でもいいので、外を体験してほしい。「エブリバディ越境」が組織を強くし、同調圧力につぶされず、正しく意見や提案ができるようになるのです。

三つ目が、越境を日常の業務プロセスに取り入れることです。例えば、社外取締役を取り入れたり、社外の人や副業人材を入れたチームを組んでみたりすると、組織内に外の視点を取り入れられます。課題解決の際に、外部の専門家の意見を聞く、というのもいいでしょう。

越境こそ「デザイン思考」 社員が自発的に変わるきっかけに

大企業に限らず、スタートアップ、行政などあらゆる組織に越境は必要です。例えば、大企業向けにビジネスを展開するスタートアップが、大企業なりの論理や意思決定の仕組み、悩みがわからなければ、早晩頭打ちになるでしょう。であれば、例えば大企業への出向や、大企業で長年経験を積んだ人を顧問に招く。相手(ここでは大企業の人たち)に「この人たちは分かってくれている」と思ってもらうためには、景色を変えて相手の目線に立つ必要があります。

また、越境の大きな意義の一つが「他者目線を体験すること」です。立場を超えて行動したり、立場が違う人を意思決定に取り入れ対話を重ねたりする──これはいわゆる「デザイン思考」です。つまり、越境体験は何よりのデザイン思考であり、マーケティング能力を鍛える絶好のトレーニングの機会と言えるでしょう。市場が潜在的に求めているものに名前をつけ、具体化していく。これは他者目線をインストールする経験を繰り返していかないと生まれません。

いっぽう、今盛んに言われている「アンラーニング」や「リスキリング」とも密接に結びついています。越境を経験すると、アンラーニングが内発的動機づけによって自然と起こりやすい。例えば、今までと異なる人と一緒に仕事をして「最新のITツールを使うとこんなにサクサク仕事が進むんだ。今までのやり方って何だったんだろう」と気づく。腹落ち感を持って、今まで当たり前だった無理、無駄、“雅さ”に気づいていくわけです。

人は「変われ」と命令されると抵抗しますが、自ら不便さに気づけば自分から殻を脱ぎ捨てようとします。そして新しく学ぶ動機づけが起こる。やらされ感のある研修と比べ、どちらが身につくかは自明でしょう。

まずは半径5メートルの社内越境から始めてみる

大きな変化に抵抗があるという組織の場合、まずは社内副業で越境を体験してみるのもいいでしょう。ただ、同じカルチャーの中での副業や兼任は、気づきや学びが得られにくいデメリットはあります。

いっぽう、異文化に飛び込む恐怖心が強い人でも抵抗感が少なく取り組め、気づけなかった自分の特性や強み、向き不向きを発見できるメリットがあります。社内で複数の仕事をすると、よりコミュニケーションや管理間接業務をスリム化しようという動機づけにもなりますし、社内越境の成功体験から、その後社外へ……と進むステップになることも少なくありません。

キーワードは「解放」です。人的リソースを囲い込むのではなく、解き放ってほしい。さらに会社という場を開放し課題をオープンにすることで、一緒に解決してくれる人を内外に募るのです。そこで能力の交流が起こり、新たな価値が創造される。すなわち、イノベーション体質になっていく。越境こそ、組織が体質を改善し、生まれ変わるための基盤なのです。

これで解決!

越境による変化を言語化してイノベーション体質に育てよ

(2023年9月29日発売の『Ambitions Vol.03』より転載)

沢渡あまね

あまねキャリア株式会社 代表取締役CEO

作家、組織開発&ワークスタイル専門家・企業顧問。DX白書2023有識者委員、株式会社NOKIOO顧問、日系大手企業 人事部門顧問ほか。日産自動車、NTTデータなどで、広報・情報システム部門・ITサービスマネージャーを経験。現在は全国の企業や自治体で働き方改革、マネジメント変革、組織開発の支援・講演・執筆・メディア出演を行う。「組織変革Lab」主宰。趣味はダムめぐり。

text by Riko Ito / photograph by Takuya Sogawa / edit by Kanako Ishikawa