100を超える組織体を誇る関西電力グループは、複数の仕組み・施策の中で、連続的に社内ベンチャーの立ち上げを推進している。 中でも「SSI(Structured Spin-in)」と呼ばれる出島型スキームを用いて誕生したのが、株式会社ポンデテックだ。3兆円規模とも言われるリユース市場で、「パソコンの再生」と「障がい者雇用」を組み合わせたゼブラ事業を展開している。 「リユース市場の中でも、競合のいない、独自のポジションを築いています」と語るのは、ポンデテック代表の財津和也さんだ。 大手電力グループが仕掛ける、リユース市場のアップデート戦略に迫る。

財津和也

株式会社ポンデテック 代表取締役社長

大久保敬太(インタビュアー)

Ambitions編集長

危機感が募る電力事業。あらゆるスキームで事業開発に挑む

大久保:関西電力さんは、社内起業支援制度やCVC、オープンイノベーションなど、事業開発に積極的な印象があります。

例えば、関西電力発のキャリアマッチング事業「ソコナラ」さんは、以前当メディアにも登場いただきました。

財津:電力事業は今後も、需要や競争環境の変化により厳しい局面が想定されています。

「なんとかしないといけない」という思いは、社内にあると感じています。

大久保:財津さんはもともと「起業家精神」のようなものはお持ちだったのですか?

財津:いえ、僕はITエンジニア出身で、技術好き、テッキーな人間です。新規事業界隈に多い、学生時代からビジコンに取り組んでいたり、上昇志向が高かったりといったタイプではありませんでした。

しかし30歳くらいでキャリアに悩んでいた時期がありました。ちょうどその頃にイノベーションや新規事業界隈の人たちと関わることが増え、色んな人に背中を押してもらったんですね。「好きなことをやろう」という意識で、イノベーションサークル「k-hack(ケイハック)」をつくって業務外活動を始めたんです。

それが2016年、ちょうど社内で新規事業を支援する制度が立ち上がった時期と重なり、実際にk-hackから複数の事業が誕生しました。

大久保:そんな中、ポンデテックは少し変わったスキーム「SSI(Structured Spin-in)」で生まれています。

SSI(Structured Spin-in)投資モデル

大企業における新規事業創出や経営人材育成を目指すモデル。

新規事業を本社から独立運営の形で別会社を設立。VCを通して間接投資を行うことで、スタートアップのようなスピード感で事業成長を進める。事業が軌道に乗った際には、親会社が株式を買取り、グループ会社として経営を続ける。

財津:会社は新規事業創出のために、さまざまな施策やスキームを活用していました。SSIもそのポートフォリオの一つで、シリコンバレーの投資環境を参考にしたスキームです。

スタートアップが成長する環境をつくったうえで、「有休資産を活用し、社会課題を解決する事業を探す」という事業開発の仮説を持って、ポンデテックは立ち上がりました。

大久保:創業期は、特定の「サービス」がなかったのですね。

財津:はい、半年ほどは探索が続き、立ち上げと検証を繰り返す中で、6つの事業案を試行しました。その後、「パソコンの再生×障がい者雇用」という事業に辿り着き、2022年に関西電力が株式を取得しました。

想像以上に多くのニーズがある、中古再生パソコン

大久保:「パソコンの中古販売」自体は、以前からある業態です。どこに可能性を見出したのでしょうか?

財津:実際にやってみて気づいたのですが、中古再生パソコンは想像以上に市場ニーズがありました。

大久保:どのような方が購入されるのですか?

財津:さまざまです。リアルな販売会でしたので地元の人が多かったのですが、若い方からファミリーの方、年配の方も。想像以上に多くの方に、弊社の再生パソコンを選んでいただいています。

ビジネスモデルは、中古パソコンを仕入れ、清掃、再生処置をして、快適に利用できるスペックにした上で販売します。

PCを集める先は、主に企業です。これまでリユース業界は個人間の取引が多かったのですが、法人がリユースを出したり購入したりすることが増えていて、これは最近のトレンドだと見ています。

あくまでもビジネスの力で、社会課題に挑む

財津:もう一点のポイントが、障がい者雇用です。

パソコンの再生業務を担ってくれる先を探していたとき、障がい者雇用を行っている特例子会社の方と出会い、パートナーとして共創できないかと試行錯誤をスタートしました。

企業には、従業員数に対して一定数の障がい者を雇用する責任があります。

しかし、障がい者が従事する仕事は減っていて、多くの特例子会社では新しい仕事を求めています。業務があったとしても、清掃業務や農業など、業務の幅も狭い状況です。

そこにパソコンの再生という業務がマッチしたのです。

企業から仕入れるため、パソコンの型が揃っていることが多いのも、作業を習熟しやすいポイントでした。自分の業務により再生したパソコンが市場に出て、高い評価やコメントがいただける。障がい者の方々の働きがいにもつながっています。

大久保:先にリユースがあり、それが障がい者雇用という社会課題に繋がった、ということですね。

財津:はい、そこがポイントです。

もし、先に「障がい者雇用の課題を解決したい」という思いから事業探索を出発していたら、おそらくパソコンを選んではいなかったでしょう。

また、社会貢献ベースだと、どうしても利益が後回しになったり、NPOに近い活動になったりします。それも価値があることですが、我々はやはり、ビジネスという強力な力を持ってスケールさせることで、結果的に社会の大きな課題を解決したいんです。

そして、リユースと障がい者雇用を組み合わせている事業は、うちの他には見当たりません。

他にはない価値で、リユース市場で独自のポジションを獲得

大久保:もう少し、リユース事業について教えてください。PCを買い取ってから販売まで、利益を得るまでの時間はどの程度でしょうか?

財津:再生処理は複数の特例子会社と連携しており、仕入れて再生して販売する、を繰り返していくビジネスです。

販売はECサイトがメインで、価格は新品の約半額程度です。

大久保:先ほどパソコンのリユース事業そのものには、多くの競合が存在しています。どのように差別化するのでしょうか?

財津:私は、既存の中古販売業者とは、競合にならないと考えています。

財津:パソコン販売のビジネスは、差別化が難しいのが特徴です。リユースとなれば、それはより顕著です。

多くの中古販売店は、利益を出すために1円でも安く売ることを目指します。それにはコストを極限まで下げる必要がある。そのために「仕入れたものをそのまま(あるいはそれに近い状態で)店頭に並べる」というケースが多く見られます。

中古販売店のパソコンの棚を見てください。値段や種類もバラバラで、状態にばらつきがあったり、購入後に不具合が生じるケースも見られます。

つまり、これまでのパソコンリユース市場のメインターゲットは、「パソコンに詳しくて、目利きできる人」。購入することに対してハードルがある業界だったのです。

「中古品に漠然とした不安を感じる層」に届ける再生パソコン

財津:一方、当社の販売する再生パソコンは、しっかりと再生処理を行い、スペックも高めます。必要なライセンスも取り直し、新品と同様の1年保証もつけます。

さらには電話の相談窓口まであります。

狙いは「中古品に漠然とした不安を感じるお客さま」に対して、より購入していただきやすい環境をつくることです。

財津:パソコンが必要だからお店に行くけれど、よくわからず、こだわりも特にない。店員さんに用途や予算を伝えて、提案されたパソコンを、なんとなく買う。

そんな人は多いと思います。

そこに、スペックは十分で、安心感のあるリユースのパソコンを、新品の半額で提供する。これまで消去法的に新品を買っていたライトな層に「安心して購入できる、再生パソコン」の選択肢を提供するのが、当社のビジネスです。

つまり競合との取り合いではなく、リユース市場を新たに掘り起こしているのです。

大久保:関西電力、というネームバリューも効いてきそうですね。

財津:親会社の名前を出す、出さないという議論はありますが、「関西電力グループのパソコン屋さん」と言われることはあります。不安が根強いリユース業界で、信頼を得やすいのは確かです。

想いを継ぎ、未来をつくる。引き継ぎイントラプレナーの挑戦

大久保:ちなみに、ポンデテックという社名の由来は何ですか?

財津:「Pont(橋)des(の)Tech(技術)」、技術の橋です。ポンデテックは、SSIにより社外で誕生し、2022年に関西電力が全株式を取得しました。株式が移るタイミングで、創設者を含むメンバーが全員の入れ替わりがありました。

少しユニークなケースかもしれませんが、私は“創業初期にバトンを受け取ったイントラプレナー”です。ポンデテックの代表を引き継ぐという話があり、挑戦したいという気持ちで立候補する形で、結果として代表に就任しました。

大久保:立候補には、どのような理由があったのでしょうか?

財津:業務外での新規事業サークルk-hackでの活動などを通じて、複数の社内ベンチャー立ち上げを行う中で、自分でも事業をやりたい、という思いが徐々に湧いてきました。チャンスと見て飛び込んでみた、というのが率直な心境です。

大久保:事業と人の巡り合わせですね。でも、立ち上げの経緯など、ご自身の言葉としてお話しされていて、起案者と言ってもわからないほどでした。

財津:それはもう、覚悟を決めて向き合っています。

後任として、特に引き継ぎ当初は、前任との比較を意識せざるを得ません。そもそも、「引き継がれる」という時点で、その事業は継続・成功しているということ。つまり成功者との比較を、常に受け入れなければいけない。

しかも、創業者のような、自己と事業が一心同体になっているようなアイデンティティは、最初はないわけですよ。

でも、そのままだと絶対にうまくいかない。

自分が立ち上げたと思い込むほどに、事業に向き合う。自分と事業を意図的に重ね合わせる。結構苦労しましたが、そうやって事業を進めてきました。

大久保:創業メンバーの方はいらっしゃるのですか?

財津:いえ、全員変わっているため創業メンバーはおらず、私が今の会社で一番の古株です。これもユニークですよね。

社会に必要なプラットフォームを目指す

大久保:これからの展望や、野望を教えてください。

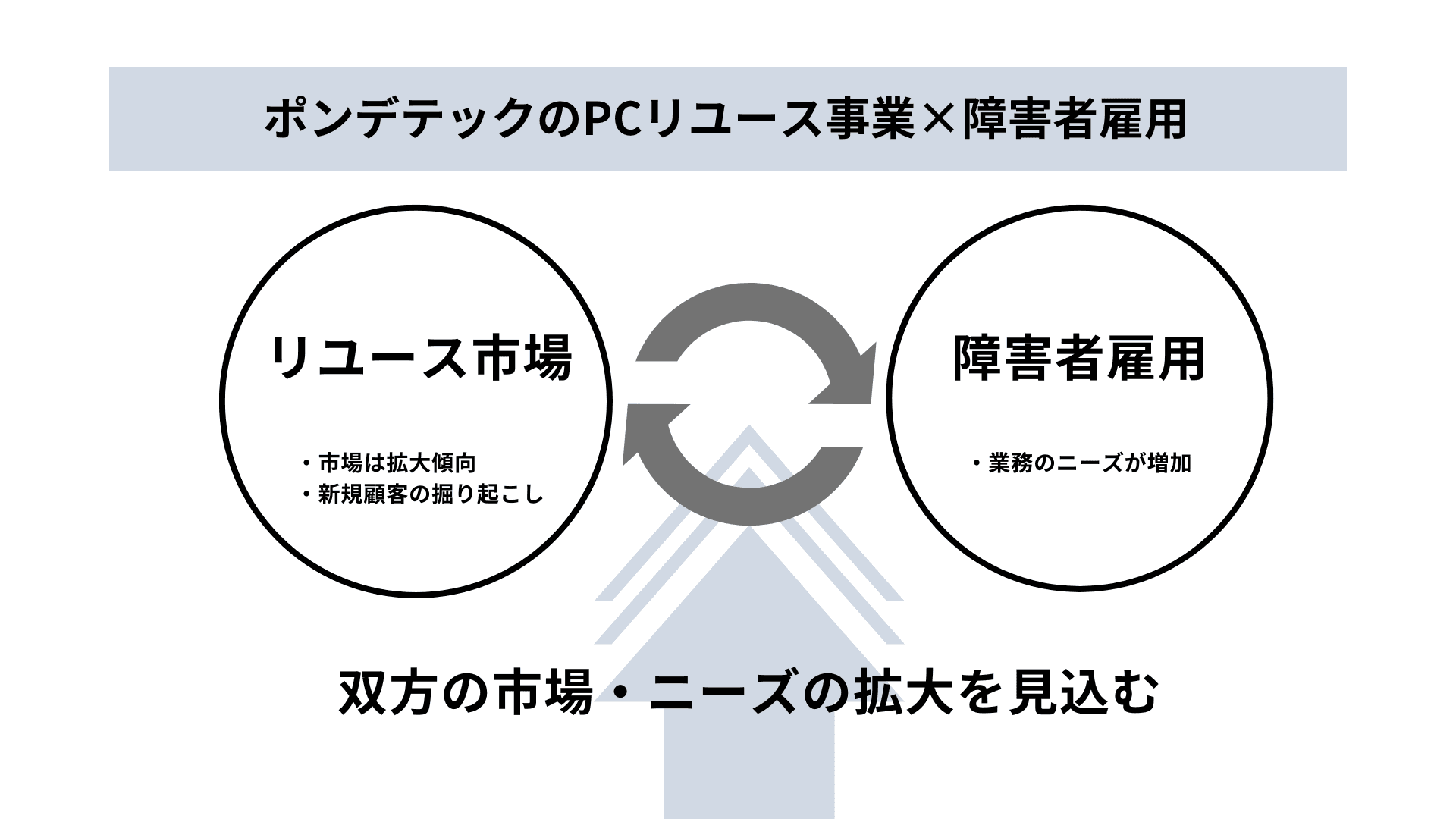

財津:まず、リユース市場はこれからも拡大していきます。そして、この市場には明確な寡占は形成されておりません。

障がい者雇用についても、企業に求められる障がい者雇用の割合は上がることが決まっています。障がい者雇用の業務ニーズも、増えていきます。

リユース市場も、障がい者雇用も、需要は基本的に伸びると見ています。

事業の拡大は社会貢献とイコールです。デジタルの業務と、障がい者雇用のマッチングは、いずれなくてはならない、社会的な機能を果たす存在になる。

まだまだそんな規模ではありませんが、そんな可能性を秘めていると感じています。

大久保:事業が拡大した場合、将来的にどのような形で発展させたいと考えていますか?

財津:現時点ではわかりません。

しかし、このモデルを関西電力の外でできるかというと、それは難しいと思います。というのも、関西電力の障がい者雇用を担う「かんでんエルハート」は業界の中でも老舗で、全国の特例子会社とのつながりも強いんです。

障がい者雇用の土壌が関西電力には整っているんです。もちろん大企業だからこその安心感も、この事業には欠かせません。

大久保:最後に、社内起業家としてご活躍されている財津さんの、キャリア観を教えてください。

財津:今はまだ、目の前の事業をやり尽くすという気持ちですが、最終的には、社会に対して大きなインパクトを残したい。それが大企業で挑戦している意味だと思っています。

また、事業をして感じているのは、やっぱり僕は走る存在でいたい。

競馬に喩えると、馬主、調教師、お客さんなど、さまざまなステークホルダーがいますよね。その中で僕は、圧倒的に「馬」でいたい。

うまくいくことも、いかないこともあると思います。成果に一喜一憂しながらも、挑戦そのものを楽しめる自分でいたいと思っています。

ポンデテックは、僕のライフワークです。

編集後記

「引き継ぎイントラプレナー」というユニークなお立場でのインタビューですが、企業内の異動が普通なことを考えると、社内新規事業のひとつの型として捉えることもできます。

必ず比較される、自分ではないアイデアの事業に飛び込む勇気と、ハードルを乗り越えるため意図的に事業と自身を重ねて、事業に邁進する──。「後天的起業家」といえる財津さんのストーリー、非常に興味深かったです。