設立1912年、日本を代表する旅行代理店のJTB。 売上1兆円を超える有力企業だが、わずか5年前にはコロナ禍が直撃。同社過去最大の赤字1000億円を計上したことは、今も記憶に遠くない。 パンデミックという未曾有の出来事は、経営層だけでなく現場社員たちの意識も変えた。 企業向けセールスを担当していた小糸さんもそのひとり。JTBの未来を担う新規事業を求め、自社プログラムの第一期生として「ロス旅缶」というフード事業を立ち上げた。 ただのCSR活動ではない。ビジネスとして持続し、食品ロスの課題を変える──。 ビジネスと社会課題を結ぶ、JTB流のゼブラ新規事業に迫る。

小糸美鈴

株式会社JTB ビジネスソリューション事業本部 第三事業部 営業第一課

大久保敬太(インタビュアー)

Ambitions編集長

ロス旅缶

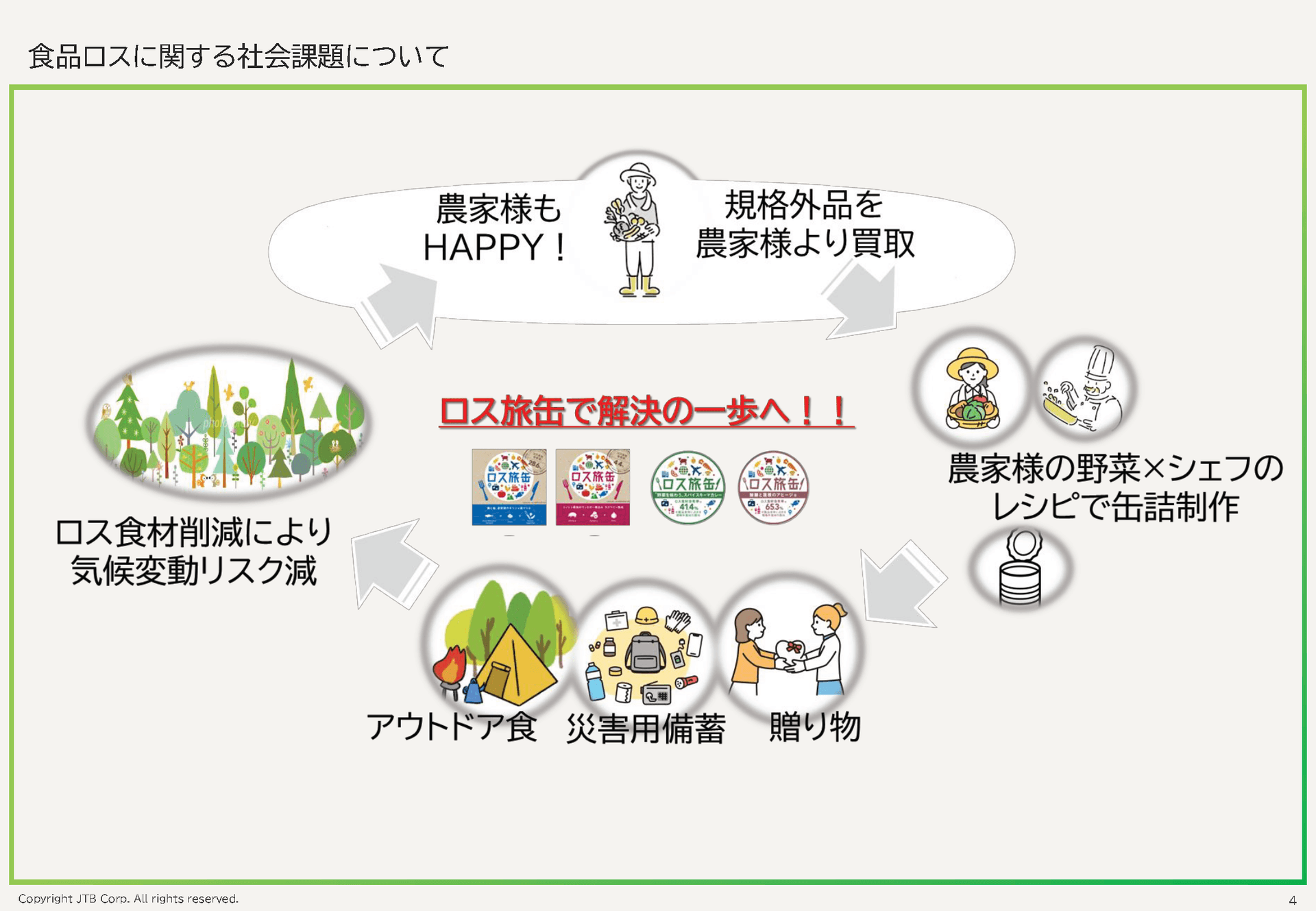

農業で廃棄される規格外野菜を活用した「缶詰」。JTBがこれまで旅行事業で築いたネットワークを活用することで、全国のホテルや道の駅などのプレーヤーたちと共に商品を開発・販売。BtoB、BtoC双方で販売を展開している。2023年より事業化。

どんどん人がやめていく。国内最大の旅行会社を襲った、悪夢の2020年

大久保:まず、小糸さんのキャリアをお教えください。ステレオタイプなイメージですが、もともと旅行がお好きだったのですか?

小糸:私の場合、実家が農家でしたので、あまり家族で旅行にいくようなタイプではありませんでした。

スポーツが好きで、学生時代はずっとチアをやっていました。JTBはスポーツ関連のイベント事業もあり、それが入社の理由です。

2015年入社ですので、ちょうど10年。主に法人営業を担当してきました。

大久保:キャリアのちょうど真ん中である2020年、コロナ禍が発生しました。「移動」がなくなることは、旅行やイベント業界においては死活問題です。1000億円の赤字など、企業の存続の危機が報じられました。

小糸:本当に、お客様との「接点」が、激減しました。

事業がストップし、売上は激減。会社は、大企業から中小企業に規模を落としたり、ビルを全部売ったりと、会社を継続させるためにあらゆる手を打ちました。

社内では、毎月のように人が辞めていきました。そうした状況の中、「旅行業だけでは、会社に未来はない」と、強く思うようになったんです。

大久保:経営レイヤーだけでなく、社内の皆さんにも意識の変化が生じたのですね。

小糸:はい。当社には大きく3つの組織(ビジネスソリューション事業本部・ツーリズム事業本部・エリアソリューション事業本部)があるのですが、2021年ごろに各組織で新規事業開発の取り組みが始まりました。

私の所属しているビジネスソリューション事業本部では「未来創造部会」という事業創出の部会が生まれ、私は一期生として加わりました。

空白の2週間に直視した、世界13億トンの廃棄問題

大久保:未来創造部会から、小糸さんは「ロス旅缶」という、食品ビジネスを立ち上げます。その経緯を教えてください。

小糸:きっかけは、先ほどもお話ししたコロナ禍です。それまで長期休暇を取ることはあまりなかったのですが、2020年はゴールデンウィークの前後に1〜2週間単位で休業になりました。

緊急事態宣言下、何もできない時期です。私は実家に戻り、弟と両親が続けている農業の手伝いをしていたのですが、そこで初めて、規格外の野菜の量と、廃棄の現状を目の当たりにしました。

収穫したものの出荷できない「規格外野菜」って、全体の30%もあるんですよ。そして、その処理の方法は、ご近所さんに配るくらいしかない。

結局、廃棄するんです。

埋めるとメタンガスが発生するので、一番簡単なのは燃やすことです。畑で育てた野菜を畑で燃やしている農家さんが多いと思います。すると今度は、CO2を排出します。

大久保:無駄というだけでなく、環境に悪い影響を与えているのですね。

小糸:はい、農家さんのCO2の排出量ってじつはすごく高いんです。

食糧の廃棄量は、世界で年間13トン、日本でも年間523トン。この課題を解決したいと考えました。

※WWF(世界自然保護基金)と英国の小売り大手テスコ「Driven to Waste」(2021年7月)

前例なし、仕組みなし。ローンチまで雌伏の1年半

大久保:食品ロスの解決を目指して立ち上げた新規事業。その解決策は「缶詰」という、既存事業の旅行やイベントとはかなり違うものになりました。どのように社内で事業化を進めたのでしょうか?

小糸:実はJTBでは、それまで新規事業を生み出す仕組みがなく、目立った成功例もありませんでした。そのため、仕組みをつくりながら事業化していくという、本当に手探りの状況で進めていきました。

缶詰という商品を持つとなると、どうやって管理するのか。もともと旅行という無形商材を扱っていた会社ですので、在庫を抱えるリスクも判断できません。食品を扱うときの法律やリスクだってあります。

法務をはじめ、社内のさまざまな部門の人と会話をしました。ひとつ解決したら、次の論点をまた話す、という感じです。

大久保:頼れる制度がないのは、めちゃくちゃ大変ですよね。

小糸:めちゃくちゃ大変です(笑)。

小糸:前例がないことですので、当然「なぜJTBがこれをやるのか」という反応もありました。そういう社内の説得も必要で、起案から商品ができるまで1年半かかりました。

なぜ、JTBが「食品」を売るのか? 巨大な旅行ネットワークが威力を発揮する

大久保:「なぜJTBがやるのか」という反応もあったとお聞きしました。改めて、なぜJTBが缶詰事業をやるのですか?

小糸:“ただ”、規格外の野菜から缶詰を作る、というのであれば、JTBがやる意味を理解してもらうのは難しいかもしれません。

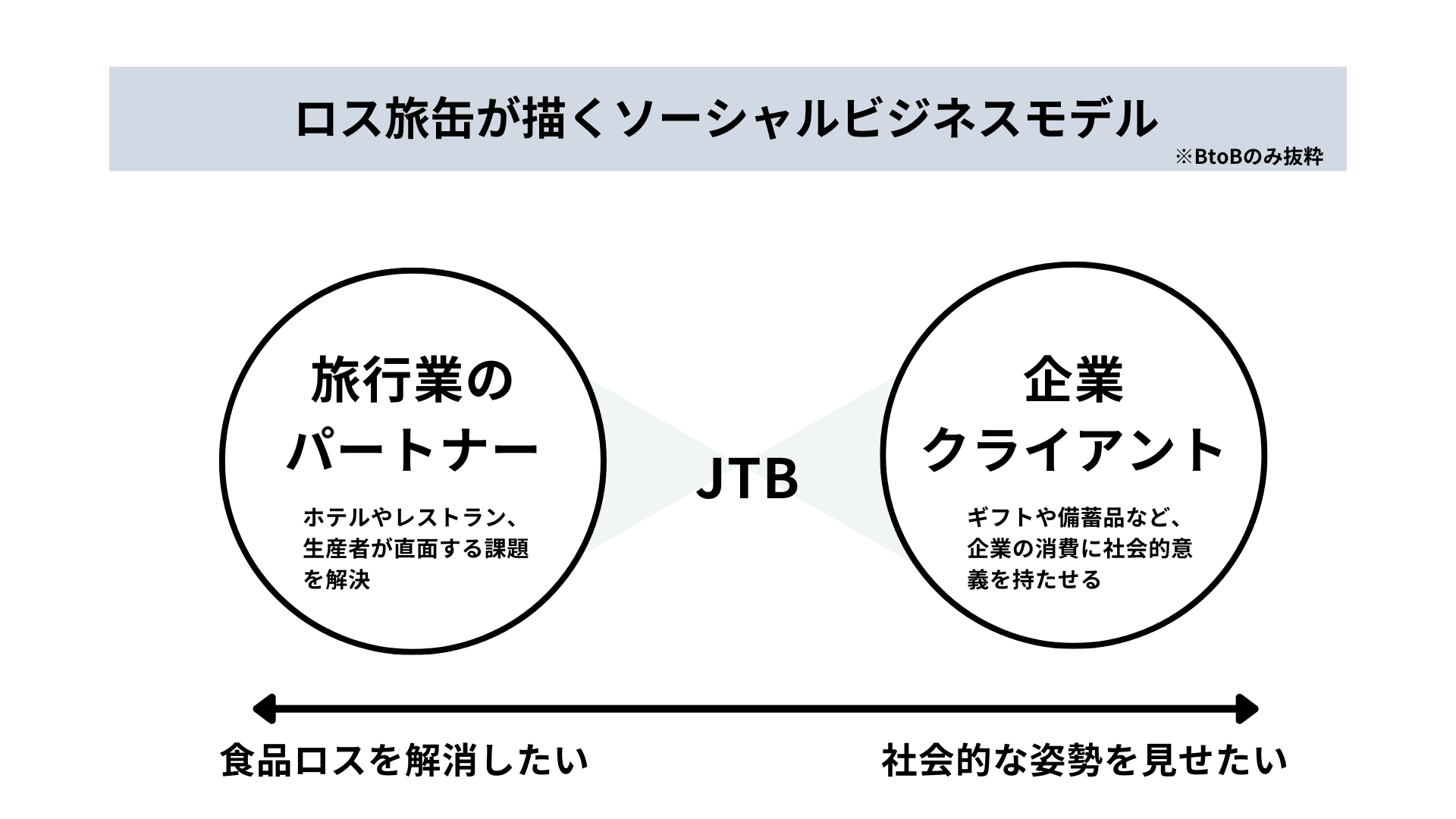

当社の旅行事業には、多くのパートナーの存在が不可欠です。

例えば、全国各地のホテルや旅館、レストラン。その先にはたくさんの生産者さんがいます。彼らの抱えている課題のひとつが、「食品ロス」なのです。

ホテルのビュッフェを見てください、料理を切らさないようにするため、必ずロスが起きます。農家さんも、自分の育てた野菜を廃棄するというのは、とてもネガティブな気持ちになるものです。

現地を訪れて話をすると「ぜひ一緒に解決に取り組みたい」という方々ばかりなのです。

大久保:JTBのサービスをつくっている、旅行業ネットワークの共通の課題がある。だから、中心にいるJTBが旗を振り、解決に取り組むべきだ、ということですね。

小糸:具体的には、規格外の野菜の仕入れは、全国の「道の駅」の運営企業と連携しています。それを使った商品開発は、ホテルのシェフが行っています。さらに、サステナブルを志向する食品加工企業が缶詰にする(※)、という流れです。

※インタビューでは共創パートナーの一部のみ記載

大久保:JTBは事業主ではありますが、どちらかというと「ハブ」の役割なのですね。

小糸:はい。皆同じ思いを持っていても、単独ではなかなかできないものです。レストランさん同士ではレシピを開示できないなど、他社さんとつながることはハードルが高いものです。

ですが、JTBであれば、各社さんをつなぐことができます。

大久保:社会課題の取り組みは、企業やお店が単独でやると、小さな一歩としての役割は果たせても、大きな潮流になることは難しい場合が多い。

JTBさんの巨大ネットワークが行うことで、社会に対するインパクトは桁違いに期待できると思います。

高級缶詰をどう売る? ゼブラ新規事業の勝ち筋

大久保:ちなみに、ロス缶の販売価格はいくらですか?

小糸:1缶700円から3,000円です。

大久保:高価格帯ですね。どのように販売するのでしょうか。

小糸:メインはBtoBです。私自身が企業クライアントの営業ということもありますが、JTBの既存クライアントにロス旅缶を案内しています。

今、多くの企業がSDGs文脈の活動に取り組んでいますよね。その象徴となるアイテムとして選んでいただいています。

例えばカーディーラーさんですとEVカーを購入いただいたお客様へ、住宅メーカーさんですと住宅見学会の来訪者へ、という風に、企業活動における「環境への配慮を訴求するアイテム」になるのです。

大久保:なるほど、小糸さんの業務のメインであるBtoBのネットワークに対して、SDGsの文脈で売る、と。確かに、企業活動では「意味のあるもの」が選ばれる時代です。

小糸:また、缶詰は長期保管が可能な商材です。企業活動に欠かせない「防災備蓄品」にも選んでいただいています。

大企業ともなれば、一社の契約でも大きな売り上げを見込めます。ここは今まさに注力していて、自治体や一部教育機関などにもアプローチしていきたいと考えています。

「規格外の方が高くなる」の矛盾を、どうひっくり返す

大久保:ロス旅缶は2025年より、BtoCの一般販売もスタートしました。対企業向けのセールスはイメージできるのですが、一般消費者の反響はいかがでしょうか?

小糸:一般販売向けの缶詰は1缶700円。百貨店やハンズ名古屋店など、高価格帯でも「食品ロスのストーリー」を見てもらえる場所に置いていただいています。

大久保:それでも、一般消費者からすると高額ですよね。

この新規事業は非常に意義があると思います。同時に、私たち消費者側の環境課題に関する意識の低さを感じます。

「規格外」の野菜は、効率性に特化した流通の外にある存在であり、販売しようとすると正規品よりも手も人もかかるもの。まずは正規品を売るべきという業界の意向もあるでしょう。その結果、「正規品よりも、規格外の方が高額になる」という現象が起こる。

しかし、規格外=廉価のイメージがあります。

規格外の商品に対して、正規品よりも高いお金を出すという行動は、よほど意識しなければできないのではないかとも思います。そこはいかがお考えでしょうか?

小糸:はい、スーパーなどで流通している缶詰からすると高価ですし、日本の小売市場は、より安いものを求める傾向が強いことも理解しています。

欧米などに行くと、お金を多く払ってでも環境に配慮した商品を購入するという行動を目の当たりにします。しかし、まだ日本ではその文化は浸透していません。

大久保:ロス旅缶は、環境配慮のストーリー、一流ホテルのレシピ、どちらの方向で価値づけをされているのでしょうか。

小糸:それは両方取り組むべきだと考えています。

BtoCの販売は、現時点ではこの商品を通して、世の中に食品ロスのことを知ってもらうブランディングでもあると考えています。

その観点で、ロス旅缶では、規格外野菜の「絵本」をつくって、読み聞かせイベントを行ったりと、食育を通して子どもたちとその保護者の方へ知ってもらう取り組みを行っています。

ロス旅缶は「規格外の野菜を買ってもらう」だけの商品ではなく、課題を知り、ストーリーを知り、食べておいしさを実感してもらうための事業です。皆さんのエシカルな行動につながっていけばいいと思っています。

毎日何かが起こる、事業化後の方が、大変で、おもしろい

大久保:現在、ロス旅缶事業は3期目。改めて事業の状況はいかがですか?

小糸:当社のルールでは、事業化3年目から会社の投資がなくなり、単独での黒字化を求められます。そして今期は無事に達成できそうです。

当社の事業計画は5年スパンですので、2年後に改めてJTBとして事業継続するかどうかの意思決定がなされます。継続か撤退か。そこまでに、エシカル消費の価値や意識を広げる活動をしつつ、商品の認知・販売拡大を続けていきます。

大久保:起案から数えると5年が経ちました。改めて、社内起業のハイライトをお教えください。

小糸:企画を立てて事業化できた、というのももちろん嬉しかったのですが、「その後」の方がずっと大変でした。

ビジネスとしての壁はもちろんあるのですが、協力してもらえると思っていた相手が実はそうじゃなかったりとか、いざ始めるとパートナーシップを組むことが難しかったりとか、あるんですよ。

ある時なんて、パートナーのホテルに向かう途中に先方から電話があって「(ホテルが)買収されたから共創の話はわからなくなった」といわれたこともありました。

そんなトラブルが、毎日のように起きています。だからこそ、トラブルのときに何をするかが重要なんだなってことだと思います。

大久保:トラブルが起きたら、どのように打破されるのですか?

小糸:毎回へこたれていたら、仲間は誰もついてきてくれません。Aがダメなら、Bにいく。すぐに次の行動をとる。

大久保:多動なタイプなのですね。

小糸:営業ですから(笑)。考えている時間がもったいない。営業的な感覚でどんどんいきますよ。

編集後記

コロナ禍で大打撃を受けたJTBは今、V自回復を果たしました。そして、次々と次の投資を表明しています。

乗り越えた今だから言えることではありますが、危機的な状況は、社員の方ひとりひとりに、強力なイントラプレナーシップを育むことにつながったと感じています。

同時多発的、かつ手探り状態で生まれた新規事業開発のプログラムは、その後各部門で連携が進み、現在も次々と新規事業が誕生中。さらには事業創出の手法を「外販」するまでに至っているといいます。

JTBの新規事業ストーリーの先頭を走る小糸さん。目指すビジョンはもちろんですが、次々と行動を起こし黒字化という実績を示す。しかも本業と完全兼務。圧倒的な行動量とスピード感に圧倒されました。

photographs by Kohta Nunokawa