目覚ましい成長を遂げるスタートアップが増えている。政府が「スタートアップ5か年計画」を掲げる中で、各社の成長エンジンとなっているのは「人的資本経営」だ。成長中のスタートアップは、どうしたらそれを持続させることができるのか。その成長にあたって、人的資本経営における死角はないのか。住友商事で海外M&Aに長年従事したのち、現在は再生医療関連事業を手がけるスタートアップ、セルソースにて人事責任者を務める細田薫氏が分析する。

多くの人事担当者が実は、キャリア形成に悩んでいる

先日、人事担当者の合宿に参加してみたところ、とても驚いたのは「多くの人事担当者が、キャリア形成に悩んでいる」ということだった。その悩みを深掘りしていくと、以下のようにまとめることができた。

1. 人間性でカバーされる領域が広く、頑張ればなんとかなってしまう。

2. 人事の経験を通じて身に付いたと思えるポータブルスキルが、自分に見当たらない。

3. そのため、自分の市場価値が上がるイメージが湧かない。それどころか、今の業務がAIに置き換えられてなくなる未来も想像してしまう。

私は、ここ数年の「人的資本経営ブーム」の中で、さぞかし人事担当者たちは希望に満ち溢れていると思っていただけに、とても大きな驚きであった。しかし、人事担当者に2年前になったばかりの新参者の私は、「将来に対して何一つ憂えることはない、チャンスに溢れる職種」だと確信している。

今回の記事では「これからの時代にどのようなスキル・知識が求められるのか」の仮説を示し、次回以降は取材を通じて、検証していきたいと思う。

結果を出す人事担当者が強みをもつ、4つの分野

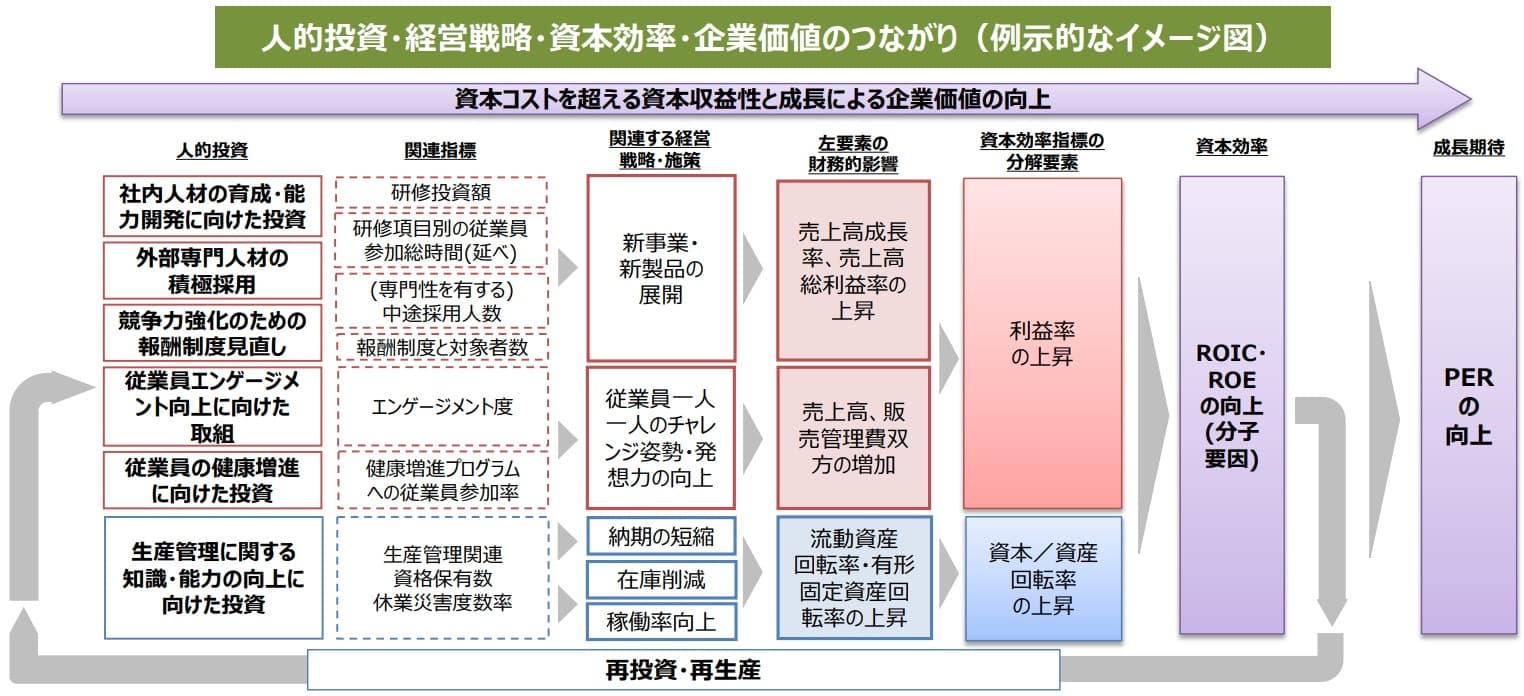

以下は、内閣官房非財務情報可視化研究会が2022年に発表した「人的資本可視化指針」にあるイメージ図だ。見てみると、極めてロジカルで財務・会計的な内容である。

昨今の人的資本経営というワードの盛り上がりにおいては、まさにこの財務・会計的な部分に強くスポットライトが当たっている。そして、それゆえに焦りを感じている人事担当者も少なくない。

後述のように、まさにこの部分は人事担当者による業務遂行において新たなチャレンジの領域であり、かつ今後の必須領域になるだろう。しかし、あくまで有機的で複雑性の高い「ヒト」が中心となる人事領域で、私は「サイエンス」に偏り過ぎてしまうことを強く懸念している。重要なのは「アートとサイエンスの融合」であろう。

私がこれまで多くの人事担当者・関係者と触れ合ってきた中で、以下の4つの分野のいずれか、または複数の分野に強みを持つ人事担当者が、ユニークな結果を出していると感じている。

1. 学問領域(哲学・倫理学・宗教学)

2. 学術領域(人事分野の研究・論文)

3. 人間性

4. 財務・会計

1. 学問領域(哲学・倫理学・宗教学)

「ヒト」、そして「集団」を主な対象とする人事において、この二つに対する根本的探求は必要条件だ。それをないがしろにした人事施策などは表面的で、結果的に効果は望めないものとなる。そのため、各学問を「修める」必要はなくとも、以下の3分野に対して知的好奇心と感度を持ち、学習を続けることは非常に重要だろう。

哲学

世界や人生の究極の根本原理を客観的・理性的に追求する学問。「生きる意味とは」「愛とは」「働く意味とは」──こういった根本的なことを常に考えながら、人事活動を行う必要がある。

倫理学

人間の行動や道徳を対象に、“人のあり方”を理論的に探る学問。哲学は「ヒト」「人生」を掘り下げるが、倫理学は「人と人との関わり」を中心に、人間としての規範や原理を探る。「組織」に辿り着く前に「n=1」「n=2」のあり方、関係性を考えるのに適した学問である

宗教学

宗教現象を客観的に研究し、宗教一般の本質や構造に迫ることを目的とする学問。宗教こそが過去から最も長く続いている「組織」のかたちの一つであり、組織作りにあたって学べることは多い。GMOインターネットグループ創業者の熊谷正寿氏は、宗教から得たヒントを自社の人事施策に活かしているそうだ。

2. 学術領域(研究・論文)

人事領域の特徴として、「研究論文の数が多い」ことが挙げられる。それは、①「ヒト」が技術や事業のように生まれては消えていくものではなく、過去から存在しているものであること、②それにも関わらず、常に変化し、未だに一切の答えが出ていない、という2つの特殊性に拠る。

上述の学問を通じて人間の根本的・根源的な性質や仕組みへの理解が深まったとして、まだ社会との距離は大きい。そこを繋いでくれるのが、学術領域である。

筆者は、グローバル・マネジメント誌『ハーバード・ビジネス・レビュー」で人事関連の記事が取り上げられた際には必ず目を通し、その上で定期的にテーマを持って特定の分野を学んでいる。記事執筆時点では、行動経済学について重点的に勉強している。

3. 人間性(愛)

学問・学術の次に、急にソフトで抽象的な話題になるが、やはり人事担当者には人間性が欠かせない。例えば、社内・社外含めて面談をする機会は圧倒的に多く、その面談の質で社員や候補者のマインドは大きく変わる。また、そこでどのような情報を得られるかによって、次に打つ一手も変わるだろう。

ただ、ここで特に強調したいのは「心の底から”愛”を持つ人事組織・人事担当者であるか」という点だ。単に明るいとか話しやすいといった、表面的な人間性の話ではない。

「愛」をここでは「ただひたすらにその人の幸せを考えること」と定義するが、人事という基本的に褒められない、一方でクレームを受けやすい組織において、愛し続けるのは並大抵のことではない(筆者は、子育てと全く同じだと思っている)。しかし、真剣に必死に、組織と社員の幸せを考え尽くした会社の人事施策は、光り輝いていると思う。

4. 財務・会計関連

そして最後に、冒頭で触れた「財務・会計」というワードが出てくる。これが必要になる場面は、「開示」と「人事戦略」の2つ。

まず、足元で人的資本情報の開示への要請が高まっており、必須開示事項も増えている。その必要な情報を適切にIR部隊へ提供するためには、財務や会計について十分な知識をインプットした上での「理解」が必要である。

しかし、それはあくまで実務として必要、という話に過ぎず、やはり何より重要なのは「人事戦略」だろう。冒頭の資料に出てきたような「PER」「ROIC」「NPV」「EBITDA」といった用語について、計算式を単に見るだけでなく、ストーリーを持って語れる人材はどの程度いるだろうか。

非ファイナンス人材の中で言えば、私の肌感覚では、よくて10%程度。多くの会社で少数なのではないだろうか。だが、そのストーリーがわからないと、最終的にその会社が設定する「KGIが伸びるかどうか」の検証が出来ないし、そもそも仮説も立てられない。

①自社の財務諸表を徹底的に要素分解し、②どの要素に注力する必要があるのかを考え、③その要素を変化させるために必要な施策を導入し、④財務諸表の変化を常にフォローしながらPDCAを回す。このフローを実現するためには、財務・会計知識が各人事担当者に実装されている必要があり、未習得の各人は必死に勉強する必要があるだろう。

人事のヒントは、身の回りに溢れている

2年前、私がM&Aファイナンス領域から人事領域に職を移したときに感じたいちばんのポジティブな驚きは、「24時間365日、常に身の回りにヒントがある」ことだった。

M&Aに関する小難しい話について、プライベートの時間で参考になる情報やヒントを得ることは難しい。やはり専門書籍を読んだり、実際にそういった案件に触れたりすることで理解が深まっていく。

一方、人事においては「ヒト」が登場するもの全てがヒントになる。街中の人々、漫画、小説、映画、ドラマ……そこでの具体的事象を抽象化し、過去に自分が学んだものと繋ぎ合わせれば、常にアイデアが生まれてくる。私にとっての最近の最高の教科書は、サッカー漫画の『ブルーロック』だ。

そして、自分の周りにいる卓越した人事担当者は、すべからく「考え続けている」人が多い。次回以降は、そういった方々に話を伺いながら、「ユニークで効果的な人事アプローチを生むプロセス」に迫っていきたいと思う。

edit by Tomoro Kato