──日本をアップデートするのは、スタートアップだけじゃない。 スタートアップシーンが活況な中、特に2020年代から盛り上がりを見せているのが、企業内の「新規事業」だ。伝統的な日本企業の中から事業が続々と生まれ、自社のアセットを最大限に活用し、一気に社会実装を進める。そんなダイナミックな変革が起きつつあるのだ。 新規事業と社内起業家(イントラプレナー)を表彰するために誕生したイベントが、「日本新規事業大賞」だ。2025年5月8日「Startup JAPAN」の中で開催された第二回イベント最終審査7事業のピッチの模様を、集中連載で届ける。 第一弾は、青森県を基盤とする地域金融グループであるプロクレアホールディングスのコンサルティング会社である、あおもり創生パートナーズ株式会社の及川大佑氏のピッチ。同県だからこそ生まれた「耕畜連携のもみ殻事業」を見てみよう。

“もみ殻”をめぐる稲作業者と畜産業者が抱える課題と、画期的なソリューション

りんごに代表されるように、青森県では第一次産業が盛んだが、近年は生産にかかわるあらゆるコストが高騰。環境意識の高まりによって新たなタスクが発生するなど、事業者にとっては厳しい状況が続いている。

こうした苦境のなかで、及川氏の提案する「耕畜連携のもみ殻事業」は、稲作業者と畜産業者、それぞれが抱える課題を解決に導く事業だ。

稲作業者には米を収穫したあとに発生するもみ殻の処理の課題がある。処理しなければ収穫が止まるため、迅速に対応する必要があるが、環境保護の側面から焼却は難しく、業者に頼むと膨大なコストがかってしまう。一方で、畜産業者は、畜舎に敷くもみ殻やおがくずといった「敷料」の急激な高騰に頭を悩ませている。さらに運搬や保管のコストも高騰しているため、死活的な課題になっているのだ。

一見、稲作業者のもみ殻を敷料として畜産業者に運べばいいように感じられるが、稲作が盛んなのは同県の西側、畜産業者は東側に集中している。その間には往復で200km以上の距離がある。畜産業者が必要な量とタイミングでもみ殻を届けるとなると、ビジネスとしては成り立たないのだ。

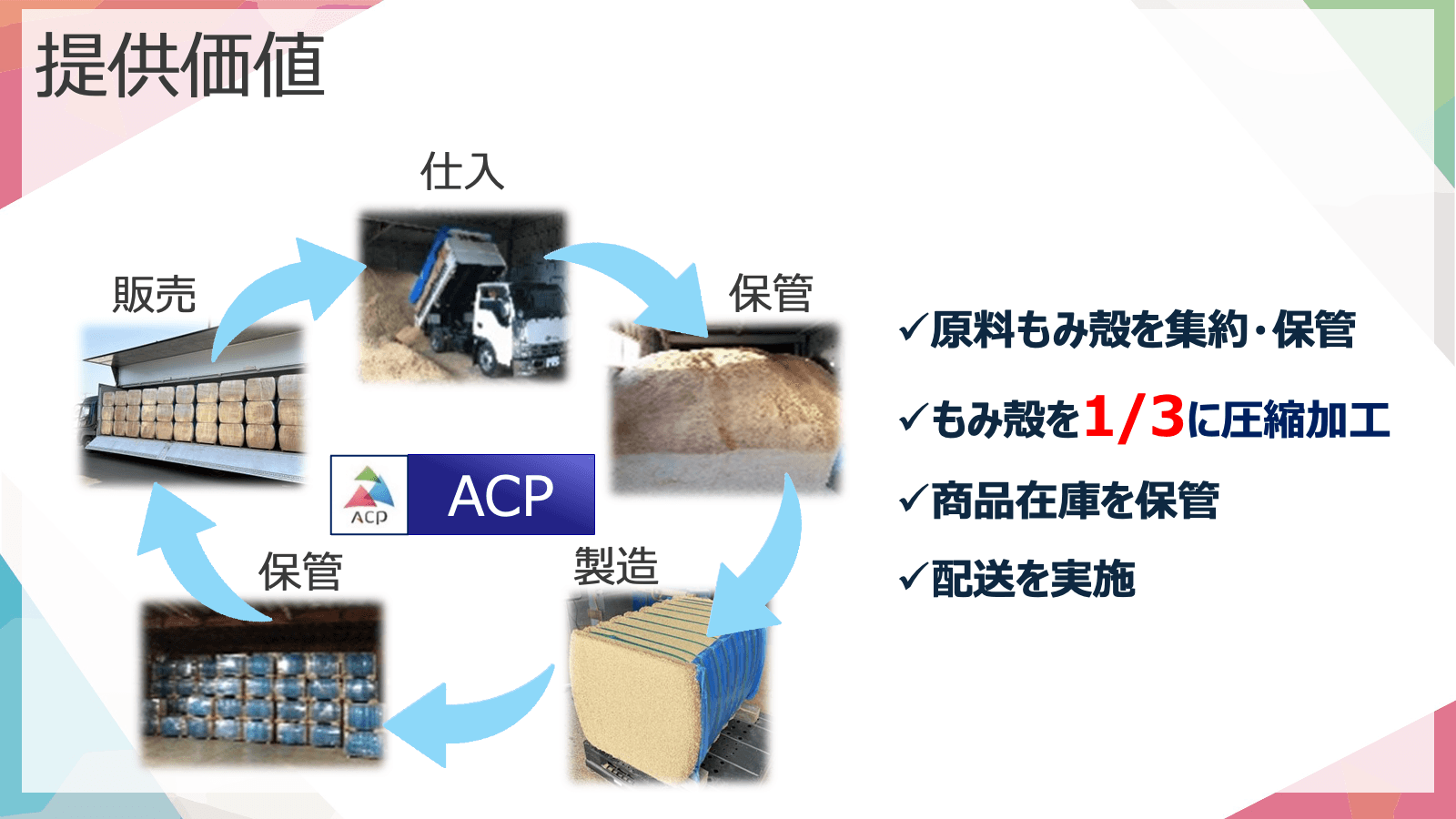

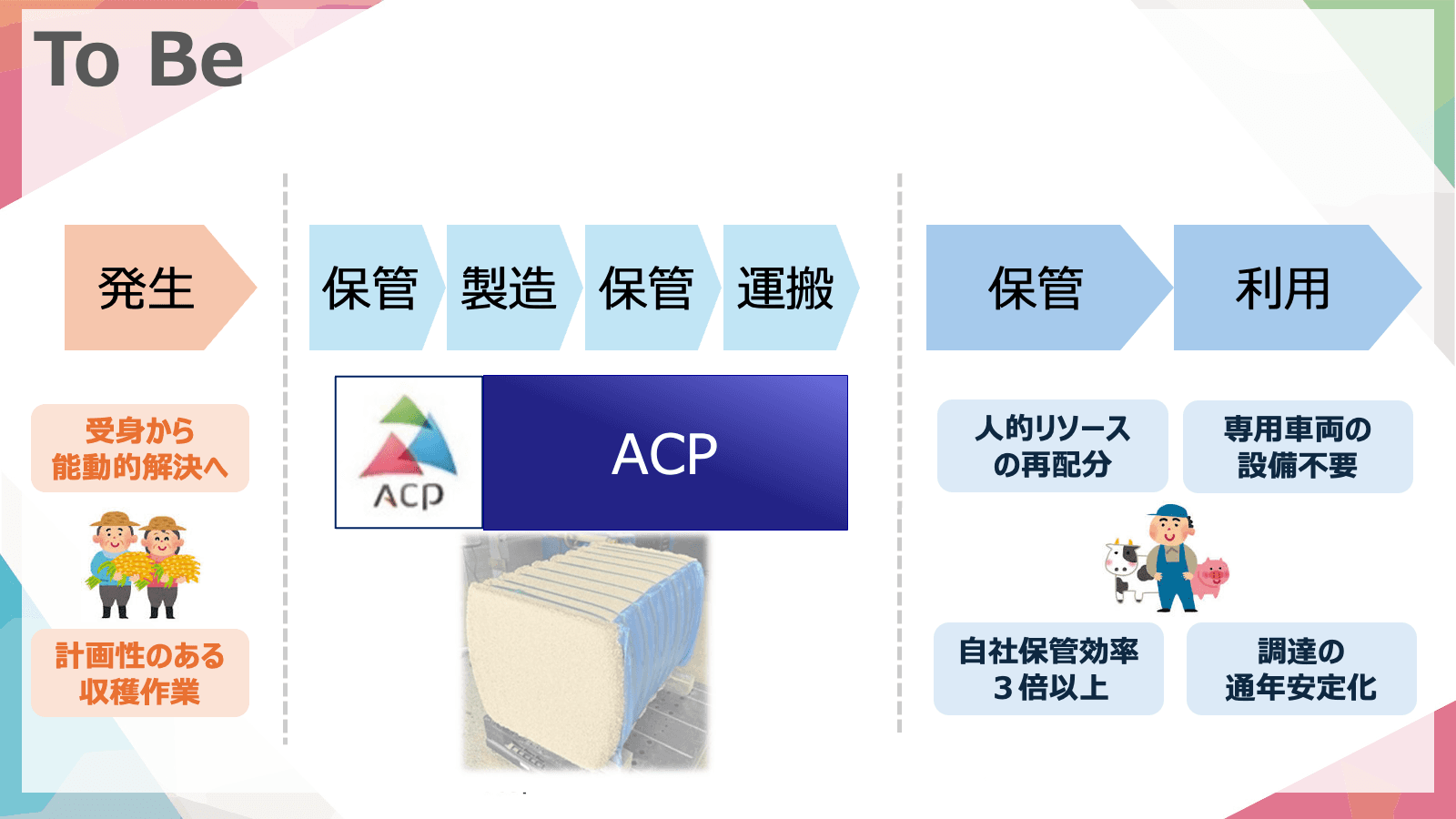

そこで、「耕畜連携のもみ殻事業」では、もみ殻を集約・保管したのち、1/3まで圧縮加工。運搬・保管効率を向上させることで、事業性を高め、課題の解決を目指している。

「事業は、稲作事業者の持ち込むもみ殻を受け入れることからスタートします。これにより稲作事業者は、計画的にもみ殻を処理することができます。その後、私たちが保管したもみ殻を特殊な技術で1/3にまで圧縮加工し、畜産事業者から依頼を受けたら、必要な量を通年で販売するのです。畜産業者にとっては、敷料の保管や運搬を私たちが担うことでリソースを削減できるのです」

地方金融でありながら、事業創造の主体となる想い

MVP(Minimum Viable Product)の販売から4カ月が経った。事業検証を継続している段階だが、稲作事業者からは「収穫に集中できるようになった」、畜産事業者からは「調達時期を分散できるのがありがたい」といったポジティブな意見が寄せられている。

正式ローンチは2025年。その後は2年ごとに製造ラインの増設していき、全国の670億円の家畜敷料市場の中で、青森県の牛の敷量10億円のマーケットを狙う。

及川氏が、青森県にこだわり、当地の課題解決に熱意をもっているのは、地方の金融機関出身という出自が深く関わっている。

「私が在籍している地銀グループと地方経済は切っても切れない関係であり、一蓮托生であるという想いと同時に、危機感を抱えています。ですから、『耕畜連携のもみ殻事業』は事業自体のグロースが目的ではなく、地域の一次産業全体がグロースするための1つの歯車になることを目指しています。今後も、地域の課題や地域資源を真の価値に変えるため、地域バリューアップビジネスに挑戦していきます」

審査員との質疑応答

Q:事業として、もみ殻の保管や圧縮、運搬などのコストが必要だと思いますが、ビジネスとして成立する価格で畜産業者にもみ殻を販売できますか?

A:価格については、詰めの最終段階なのですが、多くの畜産業者は、もみ殻を「もらうもの」と認識している現状があります。とはいえ、畜産業者にとっては運搬や保管に大きなコストがかかっているので、我々の売値を論理的に説明できれば、ご理解いただけると考えています。

Q:もみ殻を圧縮するというのが強みの1つだと思いますが、圧縮技術に関わることでユニークなポイントはありますか?

A:圧縮は運搬効率と保管効率を上げるために行っていますが、ポイントは、圧縮を解いたときに、もみ殻の体積が90%〜96%まで戻ることです。もみ殻は、牛などにとってのふかふかのベッドのように役割なので、きちんと戻ることが重要だと思っています。