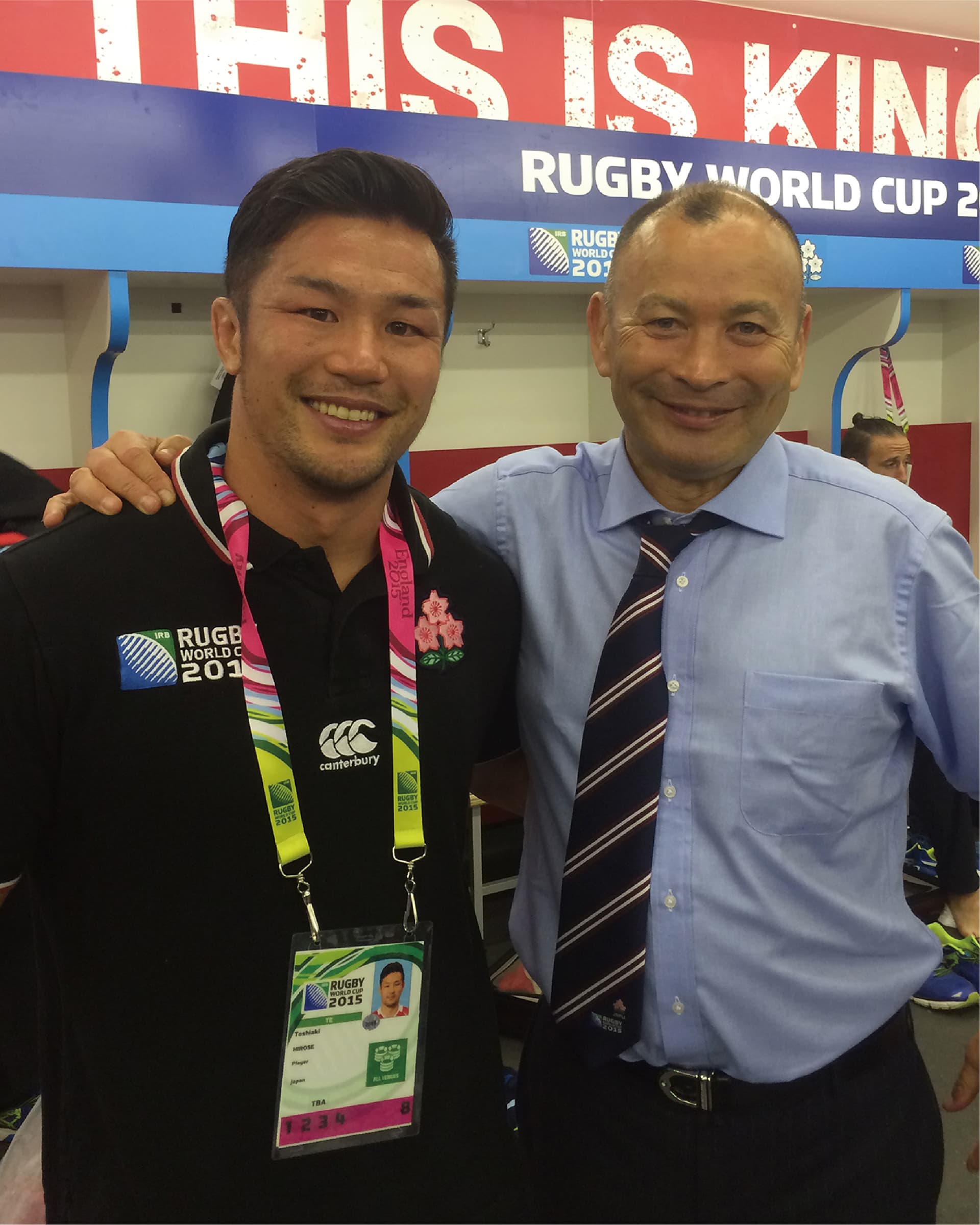

「スポーツ史上最大の番狂わせ」と語り継がれる試合がある。それが「ラグビーワールドカップ2015」日本×南アフリカ戦だ。ワールドカップ通算1勝2分21敗の日本代表チームがたった4年で大きく成長し、優勝候補の南アフリカ代表に勝利。そのチーム変革において精神的支柱となったのが、2013年までキャプテンを務めた廣瀬俊朗氏である。 世界的な名将エディー・ジョーンズ氏をして「自分が知る限り、最高のキャプテン」と言わしめた彼は、どのように自身をキャプテンとして成長させ、チームを変革したのだろうか。リーダーに求められる資質や組織を変えるためのアクションについても伺った。

廣瀬俊朗

元ラグビー日本代表 / 株式会社HiRAKU代表取締役

大阪府出身。5歳からラグビーを始め、北野高校を経て慶應義塾大学へ。1999年度U19日本代表、高校日本代表に選出される。2004年株式会社東芝に入社。2012年日本代表キャプテンに就任。「ラグビーワールドカップ2015」ではチームメンバーとして日本代表史上初の同一大会3勝に貢献。引退後の2019年、株式会社HiRAKUを設立。次世代のリーダー育成などに力を注ぐ。

心身を極限まで酷使したハードワークを乗り越えて

ラグビーに無関心だった人々まで熱狂させた「スポーツ史上最大の番狂わせ」の出発点は、2012年までさかのぼる。オーストラリアや南アフリカなど、ワールドカップ優勝経験のある代表チームを率いた名将エディー・ジョーンズ氏が日本代表のヘッドコーチに就任。

「世界ランキング10位以内」「ワールドカップベスト8」という、当時の日本代表には不可能ともいわれた高い目標を掲げ、エディー氏がチームのキャプテンに任命したのが、2007年から東芝ブレイブルーパス(当時)で主将を務めていた廣瀬俊朗氏だった。

「エディーさんから日本代表のキャプテンに任命されたときは、ぼく自身としても、目標を達成する姿が明確に見えていたわけではありません。どこまで勝ち進めるかは、全くの未知数でした」

ラグビーは、パワーやスピードなどの実力差が結果に直結するスポーツであり、偶然で勝利できる可能性は皆無に等しい。だからこそ、エディージャパンの練習は、世界でも類を見ないほど過酷な内容となった。

合宿中は早朝5時に「ヘッドスタート」と呼ばれるウエイトトレーニングから開始。午前中はポジションごとに分かれて徹底的に身体をいじめ抜く。午後からは全体練習に入るが、ときにはラグビーボールに石鹸が塗られ、滑りやすい状態でプレーするなど、特殊な練習も行われたという。

「あまりにも過酷な練習に加えて、容赦のないダメ出しもあったので、選手たちから不満や不安の声を聞くこともありました。でも、世界のトップチームでヘッドコーチを歴任してきたエディーさんには、どこまでやれば日本代表が目標を達成できるか、しっかり見えていたんだと思います。だから、まず彼の言葉を心から信じて、必死で実践することから始めました」

目標を達成するために必要な“大義”

エディー氏による心身ともにハードなトレーニングと、選手との衝突も辞さないマネジメント術。そんな強烈なヘッドコーチとチームメイトとの間に挟まれつつ、キャプテンとしてチームをまとめる苦労は、想像を絶するものだったに違いない。それを乗り越えるために必要だったのが“大義”だと廣瀬氏は語る。

「すべての努力は、『世界ランキング10位以内』『ワールドカップベスト8』という目標を達成するために行っている。じゃあ、ぼくらは『何のため』に目標を達成するのか。その“大義”をチームメンバーが実感できなければ、自分たちの取り組みが他人事になってしまうと考えたんです」

廣瀬氏がチームメンバーに語った“大義”とは「日本のラグビーファンを幸せにできる喜び」「日本ラグビーの新たな歴史を築く楽しさ」というふたつだった。

「大切なのは、ただ勝つためにプレーするのではなく、勝利によってラグビーの素晴らしさを日本の人たちへ届けていくこと。チームメンバーに自分たちが所属するチームの存在意義を感じてもらえるように、自分の言葉で伝え続けることを意識しました」

“大義”を浸透させるためには、時間をかけてコミュニケーションを深めていくしかない。練習の合間に設けた休憩やミーティング、試合前後の記者会見……。機会を見つけては、何度でも繰り返して伝えていくことを心がけていたという。

「“大義”は伝えるだけでなく、実感してもらう経験も大切です。例えば、海外の強豪チームにテストマッチで勝利して、ラグビーファンや子どもたちが歓喜する姿に触れることができれば、選手全員が『ベストを尽くして良かった』と心から思えるようになっていく。その繰り返しによって、一人ひとりの意識と行動が根底から変わっていったんです」

当時を振り返って「試合本番よりもはるかに厳しかった」と評する選手がいるほど過酷な練習の日々も、ふたつの“大義”があったからこそ、乗り越えられた。日本ラグビー史上、誰も経験したことがない未知の領域へ挑むには、それだけの太い背骨が必要だったのだ。

歴代のヘッドコーチが惚れた“キャプテンシー”

中学・高校・大学・社会人・日本代表と、所属した全チームでキャプテンの経験を持つ廣瀬氏。しかし、もともと人見知りで目立ちたがりでもない性格であり、リーダーを志向するタイプではなかったという。

「じつはキャプテンをやりたいと思ったことは一度もないんです(笑)。どちらかといえば、なるべく目立たないように一歩引いて、周りの様子を伺っているタイプ。積極的にみんなを引っ張ったり、指示を出したりするのは苦手でした」

しかし、歴代のヘッドコーチは、揃って廣瀬氏をキャプテンに指名した。それは彼のプレーだけでなく、生まれ持ったキャプテンシーに魅了されていたからだろう。

「積極的にリーダーシップを取るタイプでもなかったのに、キャプテンに任命されたということは『できる』と思われているわけです。だったら、誰かの真似ではなく、自分ならではのキャプテンのスタイルを確立していこうと決意しました。大学生までは、言葉ではなくプレーする姿を見せることで、チームを引っ張っていくスタイルだったんです。でも、社会人チームや日本代表では、年齢や国籍、文化など、さまざまな背景や個性を持つ選手と一緒にプレーしなければなりません。プレーする姿を見てもらうだけでなく、相手をよく観察し、対話によって互いの理解を深めていく──。その重要性に改めて気がつきました」

例えば、合宿初日から、五郎丸歩選手を“ゴロー”、立川理道選手を“ハル”というように、チームメイトをニックネームで呼ぶ。毎日、必ずメンバー全員に声をかけるようにして、一人ひとりのコンディションを気にかける。

小さなコミュニケーションの積み重ねによって、できるだけ心の距離を近づけていく。それがチームの雰囲気を改善するだけでなく、プレーにも良い影響を及ぼすことに、キャプテンとして試行錯誤するなかで気づいていったという。

「チームの結束力を高める取り組みとして、試合の前夜に皆でスパイクを磨いたり、国歌斉唱の練習をするような『場』を設けるようにしていました。どうすれば、もっとチームの輪が強くなるのか、常に考え続けていた気がします」

個人の能力や技術は、どれだけ頑張っても一日で大きく変わることはない。しかし、個人の集まりであるチームは、誰かのアイデアやちょっとした行動で、驚くほど成長することがある。

歴代のヘッドコーチが惚れた廣瀬氏のキャプテンシーは、チームプレーの質を向上させるために、チームやメンバーの状態を細かく観察し、自分ごとのように気にかける──。そんな彼の人間性にもとづいていたのだろう。

リーダーシップを発揮するには「覚悟」を決めること

名将エディー・ジョーンズ氏に「自分が知る限り、最高のキャプテン」とまで言わしめた廣瀬氏だが、もともと苦手意識のあったリーダーを務めるには、特に何が大切だと考えていたのだろうか。

「最終的には、やり抜く覚悟を持つことだと思います。キャプテンの覚悟が決まっていないと、チーム全体に悪影響を及ぼしてしまうんです。ぼくも中途半端な覚悟のまま、試合に挑んで失敗し、めちゃくちゃ後悔した経験があります。チームメンバーに本当に申し訳ないことをしたと心から反省しました。二度とそういうことがないように、キャプテンに任命されて、引き受けるかどうかを決断するときはもちろん、あらゆるシーンでやり抜く覚悟ができているか、常に自分自身を見つめ直すことにしています」

もしかすると、失敗を経て再出発するときにこそ、本当の覚悟が決まるのかもしれないと廣瀬氏は言う。覚悟を決めたリーダーは強い。そして、その熱い思いは、必ずチームメンバーに伝わっていく。「この人とだったら一緒に頑張ることができる」という周囲の信頼が、リーダー自身をさらに強くしていくのだ。

「エディーさんをはじめとする優れたリーダーを見ていると、ほぼ言動が一致しています。基本的にはブレることがないからメンバーに信頼されるんですね。そして、メンバー全員を本当によく見ている。一人ひとりのコンディションだって、日によって違いますよね。その掛け合わせがチームなので、今日と明日ではまったく別のものなんです。たまたま今日のプレーが上手くいったからといって、明日も同じとは限らない。リーダーは常にメンバーの状態を把握し、あらゆることに対応できるよう、行動していかなければなりません」

失敗も経験のひとつ。怖れずにベストを尽くす

2016年に現役を退いた後、廣瀬氏は大前研一氏が学長を務めるビジネス・ブレークスルー大学大学院で経営学修士号(MBA)を取得。2019年には株式会社HiRAKUを設立し、今までのラグビーを通じて得た経験から、次世代のリーダー育成などを行う事業を展開している。

「現役時代はいろいろな苦労がありましたが、キャプテンとしての自分は、素晴らしい指導者や仲間に支えられてやってこれたと思っています。だからこそ、今度は次世代のリーダーを支える側になりたい。そこがHiRAKUを始めた原点のひとつです」

属する組織の規模や動き方によって、求められるリーダー像は変わっていく。しかし、共通しているのは、周囲を導くマインドの部分だと廣瀬氏は語る。

「ときには壁にぶつかることもあるでしょう。真っ直ぐ進めずに迂回したり、諦めなければいけないケースも出てくる。でも、リーダーとして立ち向かうのならば、ベストを尽くしてほしいんです。たとえ失敗に終わったとしても、そこで得られた経験が、次にチャレンジするための強さにつながっていきますから」

また、リーダーシップとは、リーダーだけが発揮すればいいものではない。むしろ場合によっては、チーム全員に必要な能力だと廣瀬氏は考えている。

「全員が坂本龍馬を目指す必要はありません。自分にできる範囲で“大義”のために率先して動いていけばいい。大きな変革を起こすためには、現場の小さな変化の積み重ねが重要なんです。個性が異なるメンバーのなかで、自分がどんな役割を選んでリーダーシップを発揮すれば、さらにチームが強くなるのか──。そこを広い視野で捉えられるようになるといいのかなと思っています」

チームで結果を出そうとするとき、困難な目標であればあるほど、ゴールへと至るまでの道のりは長く、険しい。だからこそ、皆で共有できる“大義”が必要になるのだろう。

キャプテンをやり抜く覚悟を決め、大義を言葉と行動で示し、ラグビー日本代表の選手たちに火をつけた廣瀬氏の姿は、不可能を可能にするリーダーとしてのあり方を、私たちに教えてくれる。

【私の着火法】

最終的には「やり抜く覚悟」を決めること。あらゆるシーンで、常に自分自身を見つめ直すことにしています。

(2023年1月20日発売の『Ambitions Vol.02』より転載)

text by Takashi Shigeto / photographs by Takuya Sogawa / edit by Kohei Sasaki