多くの企業が取り組む新規事業開発。感性に響く、斬新な事業アイデアを期待するものの、往々にして何かに似た、既存の域を出ないアイデアばかりが溜まっていく。たとえ、成績優秀な「優等生」のビジネスパーソンでも、だ。 今回は、起業家・社内起業家であり、アーティストの顔を持つ、AlphaDriveのCEO・麻生要一/YO & ASOが、自身のビジネスとアート活動を通して導いた、「アートによる新規事業能力トレーニング」を届ける。

ビジネスパーソンは「偏った能力」を鍛えている

この「問い」に対する答えは「偏った能力を鍛えているため」だと考えます。

現代のビジネスパーソンは「目の前に並ぶ情報をどう組み立てて判断するか」ということを求められ、長年の仕事の中でトレーニングを積んできました。その最たる例がMBAなどのビジネススクール。ケースメソッドでは、とある企業・状況の情報から経営判断を行う訓練をしますが、「資料にある情報以外は使わない」ことも多いです。

しかしビジネスの現場では、手元の情報だけで判断するのではなく、まだ見えていない情報を探し、ケースの裏側にある動きなどを察知して判断を行います。

つまり、資料などの与えられた情報では十分ではないのです。

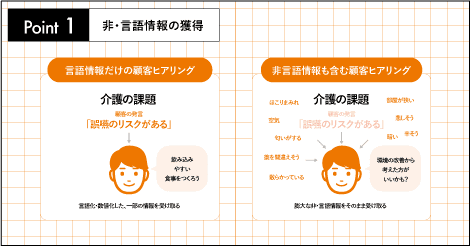

新規事業開発を例に話しましょう。「介護職員が抱える食事介護の課題」を探るため、まず職員の方にオンラインでヒアリングを行うとします。

例えばそこで得られた情報は「誤嚥(ごえん)のリスクがある」という職員の発言だったとします。すると、この情報を得た人やチームは、その職員の言葉を言葉のまま受け取り「飲み込みやすいメニューをつくろう」という発想になります。

しかし、本当にそうでしょうか? 現場の衛生状況はどうか、空気は悪くないか、スペースは十分にあるのか、介護を受けている人の表情はどうか……これもまだごく一部。現場には、言語化しきれない膨大な情報があるはずです。それが「誤嚥のリスク」という文字情報になったことで、本来見るべき膨大な周辺情報が抜け落ちてしまうのです。

いくらビジネスの能力が高い優秀なコンピューターでも、入力する情報(顧客の課題)の解像度が低ければ、いいアウトプットはできません。

ビジネスの手法だけでは、課題が解決できない時代

僕は20年近く、顧客課題を起点とした新規事業(=ビジネス)開発を行ってきました。ビジネスとは、課題に対するソリューションを、顧客が支払いうる金額よりも低いコストで提供できたときにのみ利益が上がり、それを再投資することで大きな課題解決へと展開していく活動です。

近年、スタートアップシーンが盛り上がり、過去最大のイノベーターの時代が到来しています。その結果、ビジネスによる課題解決がどんどん行われ、ビジネスで解決しやすい残課題が少なくなってきました。

新規事業開発の現場でも、従来のビジネスの手法ではどうにも解決できない、複雑なシーンに遭遇することが増えてきています。

ビジネスは万能ではない。ビジネスだけで解決できない課題にも、取り組んでいかなければいけない時代がすでにきています。

一方、僕は幼少期より独学で創作を続け、現在はアーティストとして年間で20〜30の作品を制作・発表するようになりました。これはもちろんビジネスのためではなく、自身の表現のための活動です。

そして近年、アートを通して得た視点や経験が、事業開発のさまざまなシーンで“活きる”ことに気がつきました。

例えば、アートに触れることによって非言語情報への解像度が高まり、より詳細な状況把握やヒアリングが行えるようになりました。

アウトプットの面でも(これは言語化できないものですが)、ビジネスのロジックでは説明できない手法や座組みなどを発想し、それが想像以上にうまくいくといったことが、起こるようになってきたのです。

新規事業は「表現」でその価値が変わる

新規事業開発の具体的なシーンにおいても、アートは活きると感じています。AlphaDriveでは、新規事業開発の実証実験の段階で、最小限の製品・MVP(Minimum Viable Product)をつくり、スピーディーに検証を繰り返すことを提唱しています。

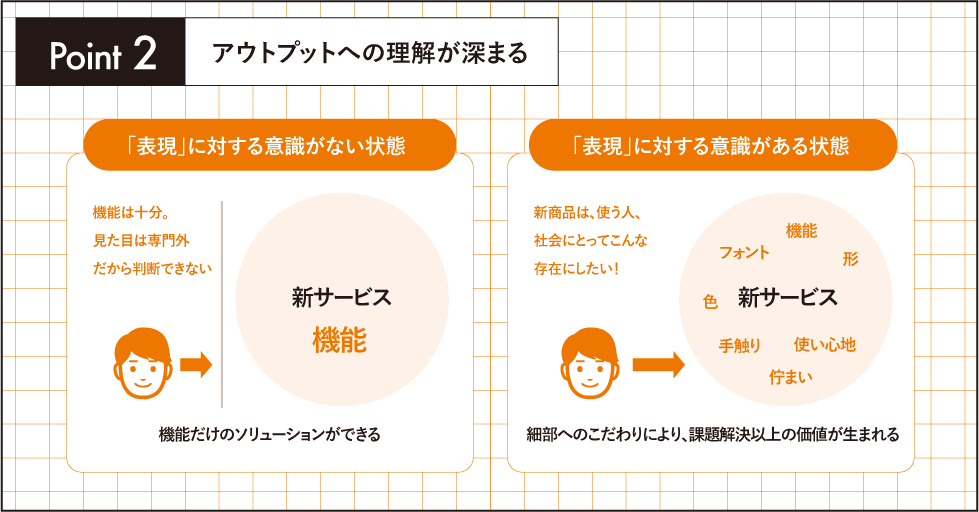

この際、MVPの「色」や「形」、企画書の「フォント」といった、非言語で視覚的な要素が変わると、顧客の反応が変わります。多くのビジネスパーソンは、デザインや見た目に関しては自分の専門外と考えており、外部に発注し、上がってきたものをそのまま進めてしまうケースが散見されます。良いか悪いかを判断する目を持っていない、あるいはそこに気が回っていません。しかし、言語化もできない、ロジックにも影響しない、そんな“些細な要素”が新事業の検証に影響を与えることは大いにありえます。

先ほど「ビジネスとは、課題に対するソリューションを顧客が支払いうる金額よりも低いコストで提供すること」とお話ししましたが、これをクリアした「理論上は売れるサービス」を開発しても、いざ市場に出すと思ったより売れない、ということが往々にして起こります。

例えば、MacBookは「持ち運びできるPC」だけではなく、スターバックスは「おいしいコーヒー」だけではない、世界観という価値をまとっていますよね。

新規事業とは、いわば究極のアート。自分が生み出す新たなサービスで何を表現したいのかに向き合い、それが実行できているか正しく判断することが求められる。そしてそれによって、機能的な価値を超える魅力が生まれるのです。

ここまでお話ししてきた「アート×新規事業」の理論は、まだ十分に体系化しているものではありません。しかし、ビジネスパーソンがアートに触れて非言語能力を鍛えることで、新規事業開発の能力が向上すると考えます。ここからはビジネスパーソンのための、アートによるトレーニングの方法を紹介します。

アートのトレーニング①非言語のインプットを養う

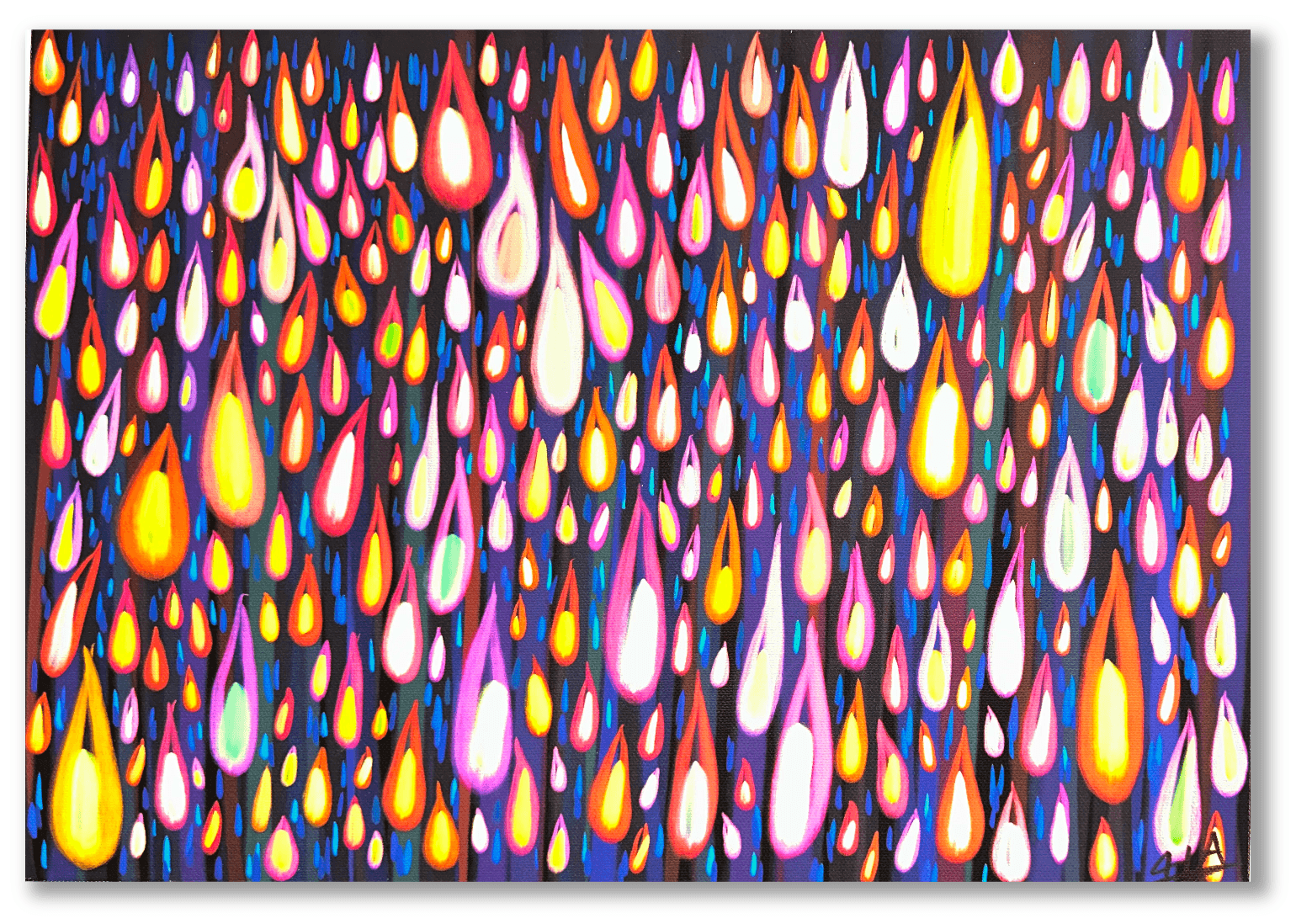

こちらの一枚の抽象画、何に見えますか? 近づくと、何が見えますか? 線の意味は何ですか? 余白の意味は何ですか? ──このように、作品に関する質問を重ねながら、非言語の気付きや視点を広げていきます。

よく、メッセージが先にあって、それを表現するアートを描いたと思われるのですが、僕の創作活動は逆です。先に、描いた自分でもなんだかわからない絵が「出現」し、完成した後に、自分自身が最初の鑑賞者として作品との対話を行います。自分が感じるままに手を動かして抽象画を描き、完成後に自分で作品と向き合い、感じたことを抽出する。

これを繰り返すことが、ビジネスの文脈では省略してしまうような「目に見えない・言語でも論理でもない」情報を感じ、解像度を高めるトレーニングになります。教材に使う作品は抽象画がいいでしょう。複数人で行い、それぞれが抽出した内容を交換しましょう。

アートのトレーニング②アウトプットを通して、判断力を養う

次は、アウトプットです。用意するのはキャンバス、あるいは粘土。平面か立体かの違いはありますが、表現したいものにあわせて選んでください。

「アート」というと、多くの方は「上手に描こう」と考えます。しかしこのワークは模写ではありません。自分の中にある感情や、伝えたい動機、欲求といった内面と向き合い、形にしてください。表現は何でも大丈夫、円でも三角でも。その代わり、言葉や数字はNGです。とにかく、非言語の世界での表現を体験します。

作品ができると、自らそれを鑑賞します。表現したい自身の内面が、作品に表されているか。自分でしっかり考えることで、ビジネス以外の領域の感覚がトレーニングされ、新規事業においては、アウトプット力の向上や、開発したMVPの非言語領域を判断する目が育っていきます。

これが、現在開発中の、アートを用いた新規事業開発力向上のトレーニングです。すでに一部の企業ではこのワークショップの試験的な導入が始まっています。起業家として、アーティストとしてそれぞれ取り組んできた僕の実践知であり、ビジネス能力向上の新しい方法です。

text & edit by Keita Okubo

Ambitions Vol.5

「ニッポンの新規事業」

ビジネスマガジンAmbitions vol.5は、一冊まるごと「新規事業」特集です。 イノベーターというと、起業家ばかり取り上げられてきました。 しかしこの10年ほどの間に、日本企業の中でもじわじわと、イノベーターが活躍する土壌ができてきていたのです。 巻頭では山口周氏をはじめ、ビジネスリーダー15組が登場。それぞれの経験や立場から、新規事業創出の要諦を語ります。 今回の主役は、企業内で新規事業を担う社内起業家(イントラプレナー)50人。企業内の知られざる新規事業や、その哲学を大特集します。 さらに「なぜ社内起業家は嫌われるのか?」など、新規事業をめぐる3つのトークを展開。 第二特集では、新規事業にまつわる5つの「問い」を紐解きます。 「企業内の新規事業からは、小粒なビジネスしか生まれないのか?」「日本企業からイノベーターが育たない。 人材・組織の課題は何か?」など、新規事業に関わる疑問を徹底解説します。 イノベーター必携の一冊。そろそろ新しいこと、してみませんか?