大学スタートアップの先端技術で、社会課題を解決する──。 近年、スタートアップの新たな潮流として注目を集めているゼブラ企業。 持続可能な事業活動と、地域の社会課題解決という、2つの理念の両立を目指すスタートアップの総称であり、ユニコーンと対をなす存在だ。 2024年11月29日、関西圏の30大学(※1)の大学発スタートアップから社会課題解決を目指すリーディングカンパニーを認定する「KSIIゼブラ認定セレモニー2024」が行われた。 本記事ではセレモニーの様子、並びにKSIIゼブラ認定スタートアップ12社の全プレゼンテーションを届ける。

※1 2024年時点。高専含む。

関西イノベーションイニシアティブ

Kansai Innovation Initiative(KSII)。関西の大学・経済団体・金融機関・自治体等の産官学金が参画。大学発スタートアップ・エコシステムの形成と、ゼブラの創出を目指し、事業を推進する。2020年9月、経済産業省産学融合拠点創出事業「産学融合先導モデル拠点創出プログラム(J-NEXUS)」に採択。

認定数が大幅増。関西から、日本を代表するスタートアップが生まれる

冒頭、KSII総括エリアコーディネーター・村尾和俊氏による主催者挨拶と、近畿経済産業局長・信谷和重氏による来賓挨拶が行われた。両氏は、認定数が大幅に増加した今回の成果と、関西の大学発スタートアップが持つポテンシャルについて言及した。

「KSIIは2020年から今日まで、関西における大学発スタートアップのエコシステム形成と、ゼブラ企業の創出を目標に掲げ取り組んできました。

近年、我が国のスタートアップ創出の機運はますます高まっており、ディープテック分野の研究開発支援や、スタートアップへの投資が盛んになっています。そのような追い風もあり、昨年の4社を超える12社を大学発スタートアップのリーディングカンパニーたる「KSIIゼブラ」として認定することになりました。

これから紹介する企業は、関西のみならず、日本を代表するスタートアップとしてさらなる発展が期待されます。

また、2025年4月から開催されるEXPO 2025 大阪・関西万博(2025年日本国際博覧会)は、関西の大学発スタートアップが持つ技術を国内外にアピールする絶好の機会となります。

関西の活性化、我が国のさらなる成長と国際競争力の強化を目指すとともに、KSIIが培ったネットワークや取り組みを生かして、関西のスタートアップ・エコシステムに貢献していきます」(村尾氏)

「関西の魅力は、行政の支援に頼るだけでなく、民間の企業の皆さんを中心にどんどん盛り上がっていく点です。KSIIに長く携わってきましたが、このような大きなイベントに成長されたことは嬉しい驚きです。皆様のご尽力、ありがとうございます。

KSIIゼブラ認定企業の皆さまと実現したいことが2つあります。

一つは、関西発のスタートアップを、世界の注目を浴びる存在にしたい。

来年の万博では、『Global Startup EXPO 2025』を開催する予定です。ここで、KSIIゼブラ認定を受けたスタートアップが目指すビジョンを、世界に発信したい。そして、世界の中でゼブラ企業は関西から誕生しているんだ、ということを印象づけたいと考えています。

もう一つは、KSIIゼブラ認定企業のビジネスの社会実装を進めたい。本日の認定式の場はもちろん、皆様のビジネスを実装できる場所を探し、提供していきます。

世界から注目を集め、テクノロジーを都市に装備する。これを実現していきます」(信谷氏)

ここからは、KSIIゼブラ認定を受けた全12社のプレゼンテーションを届ける。(番号は登壇順)

KSIIゼブラ認定要件

・関西エリアの大学の研究シーズを起点にする。あるいは大学からの支援を受けたスタートアップであること。

・社会課題解決に寄与する事業に取り組んでいること。

・一定の評価額・大規模資金調達の見込みや、継続的な成長が期待できること。

・KSIIによる支援実績があること。

【01 坂ノ途中】サプライチェーンを再構築し、100年先の農業をつくる

・社名:株式会社坂ノ途中

・大学:京都大学

・事業:農業における環境負荷の低減と、就農者の拡大を実現するサプライチェーンの構築、農産物の販売

・登壇者:代表取締役 小野邦彦

坂ノ途中は「環境負荷の小さな農業に取り組む人たちを増やす」ことを目指し、農産物の流通販売を行うスタートアップだ。取引のある国内農家は関西を中心に400程度。特徴は、その8割程度が農業への新規参入者という点だ。

「新たに農業を志す方の多くは、化学肥料などの使用を抑えた、環境負荷の少ない取り組みに共感してくれます。つまり農業への新規参入者を増やすことが、僕たちのビジョンを実現する最も現実的なシナリオだと考えています」(小野氏)

新規参入の課題は「経営」にある。個人など小規模で農業を始めようとすると、設備や機材への投資が大きな負担になる。収穫物が少量かつ、不安定となると、継続的な経営は困難だ。

そこで同社は、農家の栽培ポートフォリオやデータ連携を進め、支援農家ネットワーク全体としての経営を安定化。野菜の定期宅配サービスなども行い、低い離脱率を維持しながら約1万1000件の定期販売を継続している。

さらに現在、東南アジアでコーヒー栽培事業を推進中だ。森林の中で育ち・収穫したコーヒー豆に高い付加価値を与えて日本国内で販売することで、環境保全と経済の両立を実現している。

「僕たちの取り組みは、一社では実現できない壮大なものです。さまざまな企業や自治体と連携し、進めていきたいです」(小野氏)

【02 トレジェムバイオファーマ】世界初の「歯生え薬」。歯科医療に「生やす」選択肢を

・社名:トレジェムバイオファーマ株式会社

・大学:京都大学

・事業:歯の再生治療薬開発

・登壇者:代表取締役 喜早ほのか

歯科医師が発見した、世界初の「歯が生える薬」を届けるべく起業したトレジェムバイオファーマ。

京都大学大学院 医学研究科口腔外科学分野の髙橋克氏(現・同社取締役CTO)の研究から生まれた新しい薬。この薬を歯の「芽」となる場所に使うことで、歯の発生を阻害する「USAG-1」を抑え、本来は退化する歯の芽を歯に成長させるというわけだ。

これまで、永久歯が抜けると入れ歯やインプラントによる治療が行われていたが、この薬により、永久歯の次の歯を生やす治療が実現する。

「2024年10月からは、第一臨床試験、初めて人に投薬する“ファースト・イン・ヒューマン”に入り、研究開発を加速させています」(喜早氏)

まずはニーズが強く研究の進んでいる先天性の無歯症をターゲットとし、ゆくゆくは市場の大きな後天性の歯の欠損の治療を開拓する。

「2030年に、世界初の歯生え薬誕生を目指しています。歯を失うことが怖くない社会を実現したいです」(喜早氏)

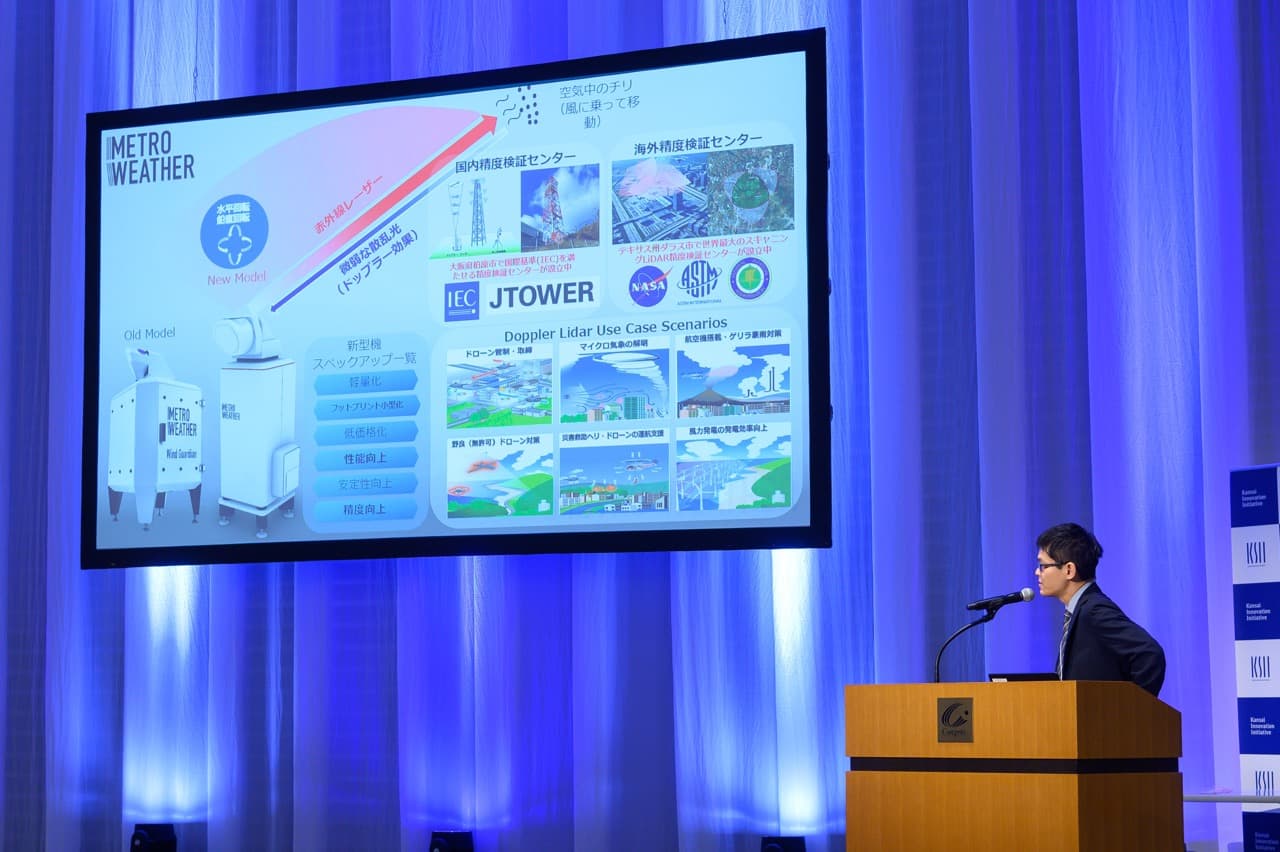

【3 メトロウェザー】近未来のドローン社会を守る、大気のリアルタイム監視技術

・社名:メトロウェザー株式会社

・大学:京都大学

・事業:小型高性能ドップラー・ライダー装置による高精度風況観測・分析サービス

・登壇者:取締役CFO 山本皓一

京大発のディープテックスタートアップ・メトロウェザーは、目には見えない大気の流れをリアルタイムに可視化する「ドップラー・ライダー」を開発・製造している。

空気中の塵やエアロゾル(※2)などに赤外線レーザーを照射し、塵の動きによって変化する光の周波数(ドップラー効果)を解析することで、風速や風向をリアルタイムに算出するという同社の技術。最大で15km程度先の風の動きを計測できるという。

※2 気体中に浮遊する微小な液体あるいは固体の粒子と、周囲の気体の混合体。

代表的なユースケースは、風力発電や空港だ。しかしそれ以上に、同社はドローンの社会実装が進む近未来のビジネスを睨んでいる。

「今後、ドローンや空を移動するモビリティが社会に広まった時、空の安全運行のために風の情報が必須のインフラになると考えています。未来の空のプレーヤーに、我々のデータを提供していきたいです」(山本氏)

また、近年はドローンの軍事活用が進み、不審なドローンの存在を検知する「カウンタードローン」のニーズがグローバルで高まっている。同社はコア技術を生かしてこの研究開発も進めており、グローバルな社会課題の解決も目指している。

【4 リジェネフロ】iPS細胞の先端技術で、腎臓病の課題を解決する

・社名:リジェネフロ株式会社

・大学:京都大学

・事業:iPS細胞を基盤とする腎疾患の治療薬・細胞療法の研究開発

・登壇者:代表取締役CEO 森中紹文

リジェネフロは、京都大学iPS細胞研究所教授の長船健二氏(同社取締役 最高科学アドバイザー)の、研究シーズを基盤とするスタートアップ。iPS細胞をコアとする技術を駆使し、iPS創薬、細胞療法の開発に取り組む。

同社がフォーカスしているのが慢性腎臓病。日本で透析医療を受けている人は約34万人、全患者数は約1300万人に及ぶ。末期腎不全の年間コストは約2兆円と、医療費負担の最も大きな疾患の一つだ。

「腎臓病が進み、人工透析に移行すると、かかる治療費は年間約500万円。週に3回クリニックに通い、透析を受けなければいけません。多くの患者のQOLの改善に、iPS細胞の研究を生かすことができます」(森中氏)

リジェネフロでは、さまざまな細胞になることができるiPS細胞から、腎機能を回復する細胞をつくり、細胞療法に役立てようというのだ。

現在、すでにiPS創薬による治療薬の臨床試験を始めており、細胞療法も来年には非臨床試験に進むほか、関西を中心とする大企業との共同研究が進んでいる。

「私たちはスタートアップであり、人的なリソースは少ない。大手企業の皆様の力を借りながら事業を進めています」(森中氏)

そう、登壇の場で協力企業への感謝の言葉を述べた。

【5 シンプロジェン】DNAを「書く」合成技術で、世界から注目を集める

・社名:株式会社シンプロジェン

・大学:神戸大学

・事業:独自のDNA合成技術を用いた高難度・超長鎖のDNA合成受託サービスおよび遺伝子治療バイオファウンドリ®・サービス

・登壇者:代表取締役社長 兼 CEO 山本一彦

株式会社シンプロジェンは2017年に設立。独自のDNA合成技術を活用し、DNA合成の受託サービスや、遺伝子治療用製品の製品化研究に関わる遺伝子治療バイオファウンドリ®・サービスを提供している。商業レベルで使用できる高難度・超長鎖のDNA合成技術を、世界で唯一提供可能な企業として注目されている。

設立以来、複数回の資金調達ラウンドを経て規模を拡大。現在は46名のプロフェッショナル集団を形成して事業立ち上げを本格化。900平米程度の世界最先端のDNA合成ファクトリーを稼働している。

「多くのディープテックスタートアップがそうであるように、すぐに利益が出ることは稀です。世界的に見ても、事業が利益を生み出すまで、資金調達をしっかりとできるかどうかが成功のための大きな要因です」(山本氏)

また、国内外のプレーヤーとのパートナーシップも話題だ。2023年12月には、米国最大のバイオファウンドリであるGinkgo Bioworks社と協業の覚書を締結した。

高度な独自技術に投資し、世界規模のイノベーションを起こす。

【6 バッカス・バイオイノベーション】アジア初の「統合型バイオファウンドリ」で微生物開発を高速化

・社名:株式会社バッカス・バイオイノベーション

・大学:神戸大学

・事業:スマートセル開発から生産プロセス開発まで提案する「バイオファウンドリ事業」や「DBTL基盤要素技術を活用した事業」など

・登壇者:代表取締役社長 兼 CEO 近藤昭彦

バッカス・バイオイノベーションは、神戸大学における先端技術・ノウハウを移転し、2020年に創業。アジア初の「統合型バイオファウンドリ®︎」(※3)を構築した。

※3 バイオ技術にデジタル技術(IT・AI技術、ロボティクス技術)を融合したビジネスモデル。

統合型バイオファウンドリ®︎により実現する最大の改革は、スマートセル開発から提供までの高速化だ。

微生物開発における一連の流れをサイクル化したモデル「DBTLサイクル」を用いて、バイオものづくりに必要な技術や知識を集積。IT・AI技術と融合することで、開発期間が従来の1/10にまで短縮できるという。

企業連携による事例もすでに実現している。NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「グリーンイノベーション基金事業」「バイオものづくり革命推進事業」では、国内大手企業とともに参画し、CO2を資源とする新たなイノベーションの実現やエコシステム構築を目指している。

ちなみに、社名の「バッカス(Bacchus)」とは、ローマ神話に登場するワインの神に由来する。バッカスは醸造技術(バイオテクノロジー)により人々に幸福をもたらした。「この神の名にあやかり、バイオテクノロジーを推進させていきたいです」(近藤氏)と締めくくった。

【7 アイ・ブレインサイエンス】認知症の「見えない」早期診断を、テクノロジーで実現する

・社名:株式会社アイ・ブレインサイエンス

・大学:大阪大学

・事業:アイトラッキング式認知機能評価法の開発・製造販売、医療機器(SaMD)、一般向けアプリ・精神神経医療分野でのアプリ開発

・登壇者:代表取締役社長 髙村健太郎

アイ・ブレインサイエンスが取り組むのは、認知症の早期発見だ。

日本では認知症患者数が増加傾向にあり、2025年には約750万人になると予想されている。認知症における大きな課題が、早期発見の難しさだ。

「現在の認知症診断率は約25%。認知症患者の75%が見逃されている状態です。理由は、自ら病院に行き診断を受けることのハードルの高さ、クリニックでの問診の難しさ、受診者の心理的負担などにあります」(髙村氏)

こうした認知症の早期発見を実現するのが、同社が開発した「アイトラッキング式認知機能評価法」だ。わずか3分ほどの動画を見るだけで、視線の動きから低ストレスで認知機能を簡便に評価することができる。

医療機関向けの医療機器プログラムと、一般向けアプリの2軸でサービスを提供している。

さらに今後は、ADHDやうつ病など、他の神経心理検査の領域でもサービスを開発。日本発のデジタル医療機器を世界に発信する意欲を示している。

【8 EX-Fusion】大阪で「夢のエネルギー」の社会実装を実現する

・社名:株式会社EX-Fusion

・大学:大阪大学

・事業:レーザー核融合商用炉の実用化と高出力レーザー技術の応用事業

・登壇者:共同創設者 兼 CEO 松尾一輝

EX-Fusionは、大阪大学大学院理学研究科出身の松尾氏が学生時代に取り組んだ「レーザー核融合」の研究を土台に立ち上げたスタートアップ。現在も同学・吹田キャンパスに拠点を構える。

「レーザー核融合」とは、核融合の方式のひとつ。水素の同位体である重水素と三重水素(トリチウム)を外部から圧力をかけて圧縮することで核融合反応を起こす。1gの燃料から石油8tに相当するエネルギーを得ることができる。

二酸化炭素を排出しないこの方法は、カーボンニュートラルが求められる時代において注目を集めている。また太陽で起こる現象と同じということから「地上の太陽」、海水から無尽蔵に燃料をつくり出せるということ、一方非常に実現が難しいとされていたことなどから「夢のエネルギー」などと呼ばれている。

同社はこのレーザー核融合の実用化に向けた研究に取り組むとともに、その過程で生まれる技術を他の産業に応用するため、レーザー加工などさまざまな領域への進出を目指している。

「レーザー核融合の特徴は、海水中に豊富にある重水素から無尽蔵にエネルギーが生み出せるという点です。資源ではなく技術で発電できるという点が非常にユニークだと感じています」と松尾氏は話す。

また、大阪生まれのスタートアップとして、地域への愛着も強い。

「創業してはじめて銀行口座をつくらせていただいたのも、大阪の地銀。創業融資を受けたのも日本政策金融公庫の南大阪と、大阪に根づいた会社です。私たちが取り組む『エネルギー』とは産業の基盤になるものですので、さまざまなステークホルダーの皆様とともに取り組んでいきたいです」(松尾氏)

【9 キュエル】拡大フェーズに入った量子コンピューターで、世界を先取る

・社名:キュエル株式会社

・大学:大阪大学

・事業:ゲート型量子コンピューター向け小型・スケーラブルな制御装置・ミドルウェアの開発・販売

・登壇者:代表取締役 伊藤陽介

キュエルは、大阪大学を中心に開発された量子コンピューターの制御装置の技術を事業化するために設立された。

現在、研究が進み市場規模が拡大しつつある量子コンピューターの制御装置。

しかし、価格の高さやメンテナンスの困難さなどがネックとなっている。

同社では、大規模な量子コンピュータを構築することに適した、量子コンピューターの制御装置「QuEL-1」を開発、販売。必要な機能をオールインワンで備えたプロダクトは、日本国内ではすでに特許を取得しており、現在は海外にも移行中だ。

「QuEL-1」は、理化学研究所に導入されるなど、高い評価を獲得。これまでに82台程度の販売実績を誇っている。

「今後の目標は、量子コンピューターの100万量子ビットへの拡大に対応する装置の開発です。関西地域の技術者や部品供給網との連携にも注力し、世界を先取るような製品を出していきたいです」(伊藤氏)

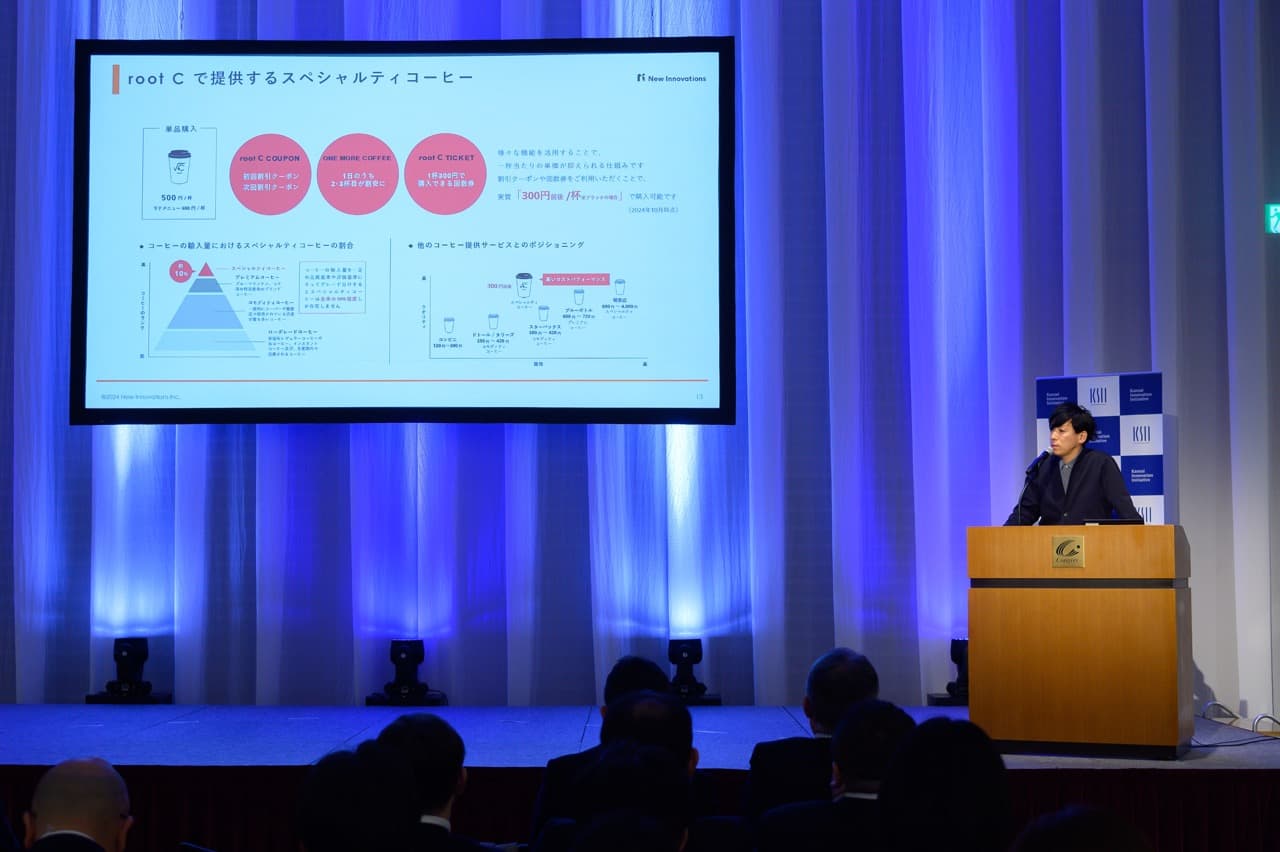

【10 New Innovations】ソフトとハードを掛け合わせて、飲食現場のDXを加速させる

・社名:株式会社New Innovations

・大学:大阪大学

・事業:OMOソリューションやスマートコーヒースタンドroot C、AIを活用した製造業向けクラウド図面管理システム「図面バンク」の提供

・登壇者:root C事業部 ビジネスデベロップメントグループ グループ長 兼 ストアマネジメントグループ グループ長 岡澤友広

New Innovations は、OMOを主軸に、ロボティクスを通じた生産性向上や事業構造の変革、顧客体験の向上を実現するソリューションを提供するスタートアップ。代表の中尾渓人氏が高校在学中に設立した。

「当社のミッションは、『人類を前に進め、人々を幸せにする』ことです。日本では、労働力の減少が大きな課題となっています。人の業務をテクノロジーの力によって効率化することで、人が本来やるべき業務ができる、そんな未来を目指しています。

そのために、ハードウェアとソフトウェア、両方を掛け合わせたソリューションをつくっているところが特徴的です」(岡澤氏)

主力事業のひとつは、無人のコーヒースタンド「root C」。専用のアプリでオーダーすれば、24時間いつでも稼働可能なソリューションだ。無人化でコストを削減できた分、高品質なスペシャルティコーヒーにこだわることができる。さらに顧客の好みに合わせたコーヒーをレコメンドするなど、テクノロジーによるカスタマイズも可能だ。

もうひとつの事業は、無人化や省人化を実現するソリューションを提供するOMO(Online Merges with Offline)。さまざまな飲食業界のプレーヤーと協力し、店舗での作業を効率化する独自のプロダクトを開発している。

【11 SIRC】わずか5mm角チップの技術で電力を可視化し、省エネを推進する

・社名:株式会社SIRC(サーク)

・大学:大阪公立大学

・事業:SIRCデバイスを活用した商品開発および販売、DXソリューションの提供

・登壇者:代表取締役CEO 髙橋真理子

SIRCは、1970年代に始まった大学の研究成果を活用して、大阪市立大学(現・大阪公立大学)から創業したスタートアップだ。

わずか5mm角のセンサーチップ「SIRCデバイス」を搭載した「IoT電力センサユニット」を取り付けることで、電力メーターとほぼ同等の電力モニタリングが可能。これにより、電力の使用状況を可視化し、省エネの施策を検討することができるという。

「特に製造業の多くは、毎月の電力をマクロで見ており、具体的にいつどこで電力が無駄になっているか見えていない状況があります。当社の電力センサを設置することで、いつ何が稼働しているのか、日中の無駄な電力使用はないか、といった具体的な状況の把握や分析ができるのです」(髙橋氏)

また、SIRCの特徴は導入の簡易さにもある。配線工事や停電を必要とせず、非接触で、わずか15秒で取り付けられる。

さらにSIRCのソリューションはチップだけではない。チップによる電力の見える化をコア技術に、データ分析、省エネ施策やDXの推進までを担うことができる。

「製造業のサプライチェーン全体を見ると、国内だけではなく海外に拠点のあるケースも多くあります。今の技術を活用して、世界中の脱炭素への取り組みを実現していきたいです」(髙橋氏)

【12 人機一体】ロボットが工事現場で人と共創する未来が、すでに始まっている

・社名:株式会社人機一体

・大学:立命館大学

・事業:先端ロボット工学技術に基づく人型重機の開発や新規事業開発支援のための知財活用サービス

・登壇者:代表取締役社長 金岡博士

人機一体は「あまねく世界からフィジカルな苦役を無用とする」ことを掲げる、立命館大学発のロボティクススタートアップだ。

現在、社会を支えるインフラは、多くの「人」による作業によって保たれている。人機一体は、危険を伴う高所作業、過酷な環境下での工事、点検作業といった、フィジカルな“苦役”を、ロボット工学技術を用いて2039年末までにゼロにすることを目指している。

ファーストターゲットは鉄道。

JR西日本と連携し、2024年の7月から、現場でロボットによる作業を本格導入した。「実証実験ではなく、すでに現場で働いている」とその成果を強調する。

人型のロボットが目を引くが、現場や目的に応じて形は自由自在。人が操り、人の作業を臨機応変に代替していくところに、同社の強みはある。

「最終的には、ロボットが当たり前に工事現場で働いていて、人間はもう生身では直接的な作業をしない。『(危険なのに)なんで人間が生身で働いているんですか?』というような世界を実現するのが我々の目標です」(金岡博士)

2025年以降、関西独自の取り組みとしてスタートアップ支援を強化

セレモニー後、会場ではスタートアップと関西のさまざまなステークホルダーによるネットワーキングが行われた。

2025年3月で、KSIIは経済産業省の支援事業としての取り組みを終了する。しかしKSIIの取り組み自体は、関西独自の事業として継承され、継続することが決まっている。

社会的に意義のあるビジネスと、世界に打って出る可能性を秘めたディープテック、そして地場との深いつながりが生まれ、成長する関西の大学発スタートアップ。12社のこれからの躍進に期待が集まる。

photographs by Satoru Yamamoto / text & edit by Keita Okubo