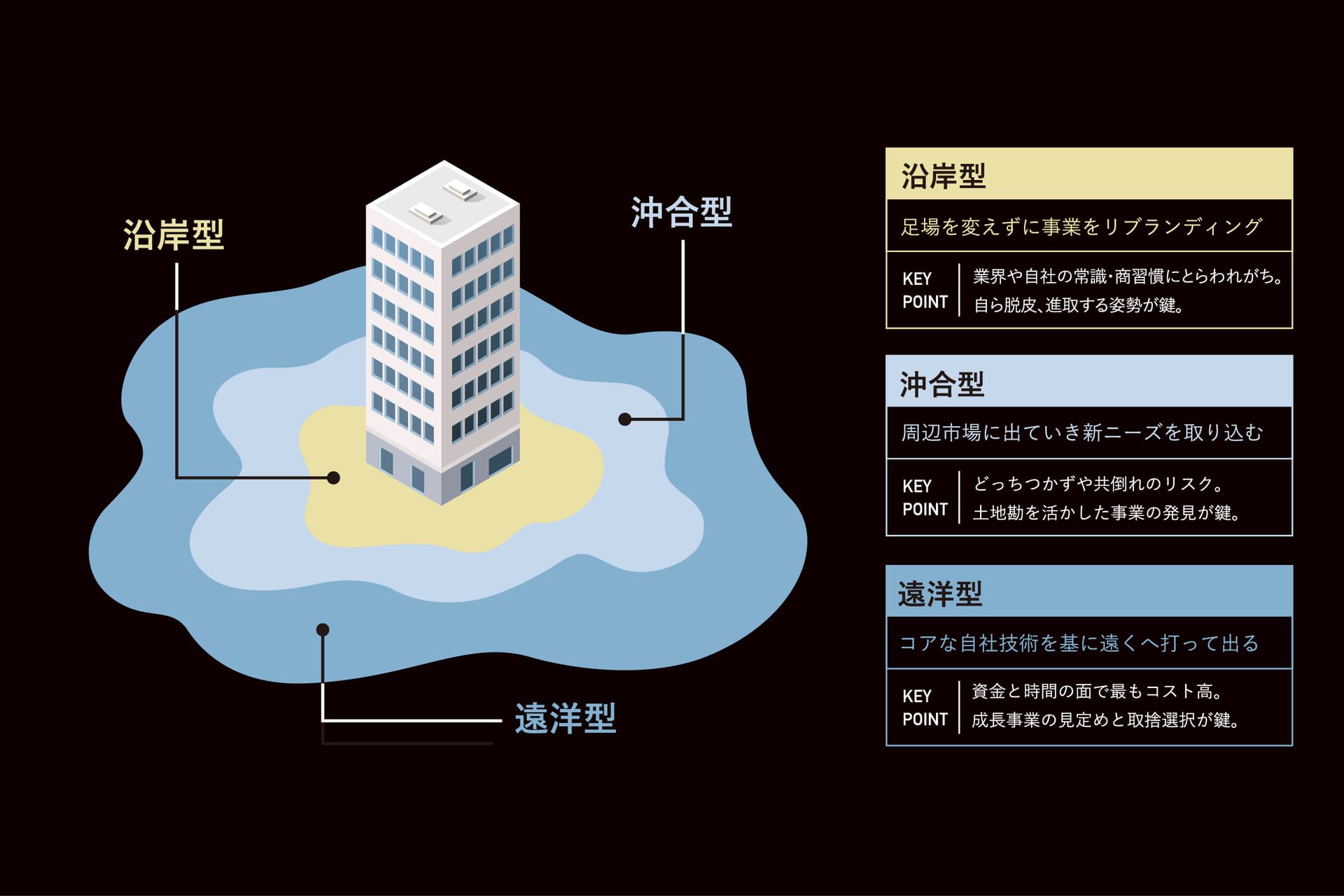

本業転換を遂げた企業は自社の事業や強みを捉え直し、“戦う市場”を戦略的に見定めている。舵取りのポイントは、どこにあるのだろうか。本業と新事業との距離感から、漁業の3種「遠洋」「沖合」「沿岸」になぞらえてケースを分類、分析した。

我々は何屋か? 抽象度を上げた自問自答

「何屋さんでしたっけ?」

プロ野球2022年シーズンで26年ぶりに日本一に輝いたオリックスの社員たちは、よくそう聞かれるそうだ。全国紙の経済記者として取材したときに耳にした。

同社は1964年にリース事業から始まった。その後、隣接分野に次々に進出し、今では金融やICT機器、環境エネルギー、自動車、不動産、事業投資など多角的な事業を展開している。2022年11月には化粧品通販や健康食品大手のDHCを買収するとも発表した。60年足らずで、「何屋か」つまり「本業は何か」を一言で説明するのが、いい意味で難しくなったのだ。

オリックスに限らず、本業転換を考えるどんな会社も「我々は何屋か?」という問いと向き合う。本特集で取り上げたブラザー工業をはじめとする企業もまた、この問いに直面し、乗り越えてきた様子が浮かび上がる。

本業から大きく離れた「遠洋」に出た高級寝具メーカーのエアウィーヴは、トップが本業を捨てる覚悟を持った。目指したのは、長らく変化が起きていなかった寝具の寡占市場でのイノベーションだ。一方、AGCは本業を残しながらも、将来的に伸びる事業に絞った投資で「ガラス屋」から「素材屋」へと変貌した。両社とも大きな資金と時間を投じ、遠く慣れない市場ながら成長事業の選択と集中で浮上した。

本業から少し離れた「沖合」で新たな市場のパイを見つけたのが、終活関連サービスを展開する鎌倉新書だ。同社は本業で培った人脈や顧客ネットワークといった土地勘を活かして、次の一手、二手を探した。転換を後押ししたのは、「出版」という目に見える事業から、抽象度が高い「情報」に本業を捉え直したことだった。

ブラザー工業は創業100年超の間に、ミシンやタイプライターなど本業の落ち込みに、何度も直面した。「何屋か?」よりも「お客様のニーズの変化」にこだわって主力商品をシフトし続け、OA機器メーカーからさらに脱皮しようとしている。

本業損失をいとわない姿勢を貫いた企業がある一方、寺田倉庫は「沿岸」にとどまりながら競争力を保った。不動産会社によるトランクルーム市場への参入で優位性が脅かされるなか、積極的なDX投資で本業を強く、太くしていった。この企業も「倉庫」という屋号にとらわれず、抽象度を上げて「モノを預かって管理する」事業として捉え直している。

自社が戦う市場はどこか。3つの舵取りを参考に、「何屋か?」を柔軟に自問自答することにヒントがありそうだ。

(2023年1月20日発売の『Ambitions Vol.02』より転載)

野上英文

JobPicks 編集長、NewsPicks +d 統括編集者、NewsPicks for Business 副編集長

株式会社朝日新聞社でジャカルタ支局長など20年近く記者・編集者を務めた。ハーバード大学国際問題研究所元客員研究員、マサチューセッツ工科大学(MIT)経営大学院MBA。2023年1月に株式会社アルファドライブに入社、株式会社ニューズピックスとNTTコミュニケーションズ株式会社による「NewsPicks +d」の統括編集者としてメディアの成長を担い、同4月には次世代のキャリアを支援するJobPicks編集長に就任。近著『戦略的ビジネス文章術』(BOW BOOKS)が重版出来。

text by Hidefumi Nogami / edit by Miho Matsuura