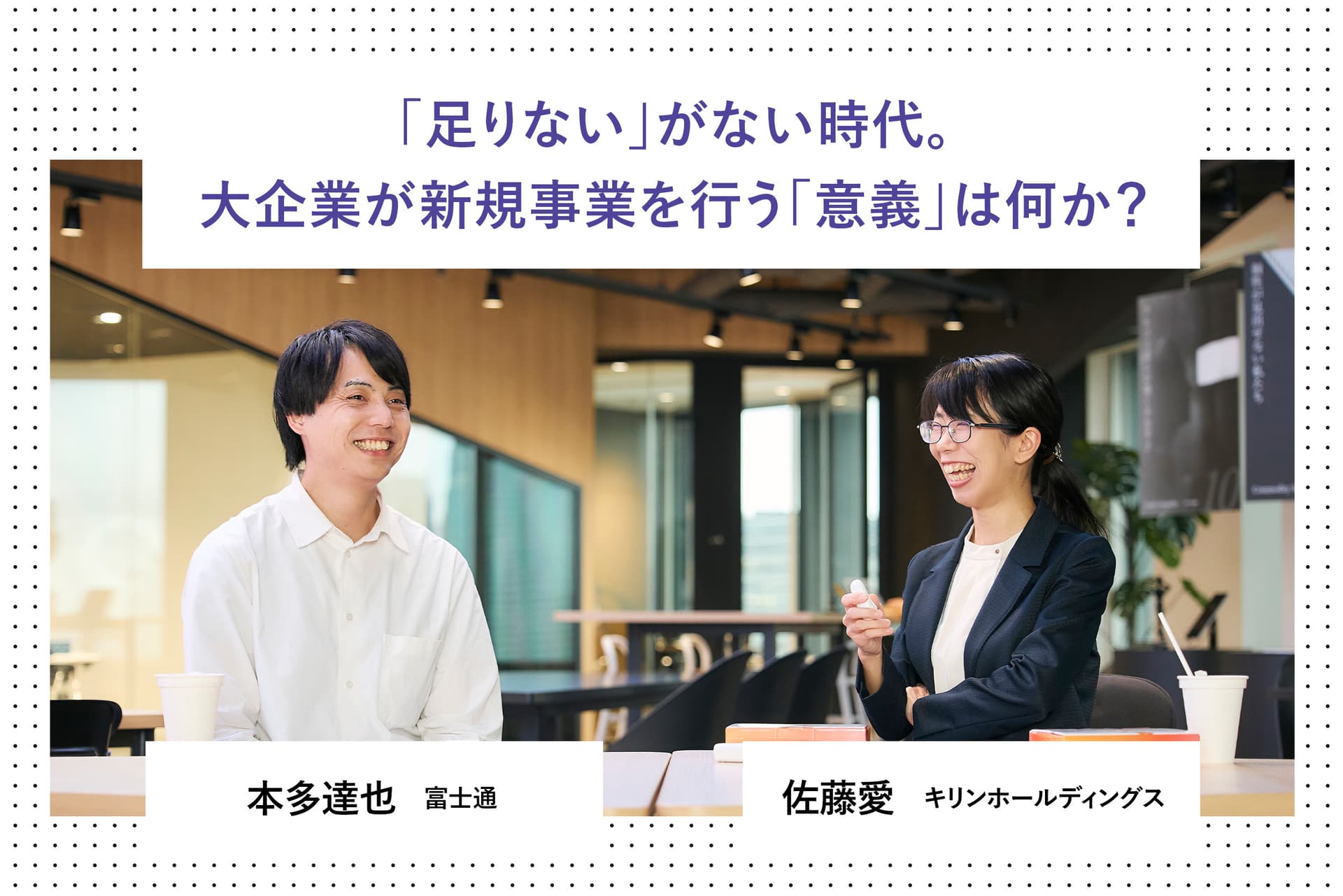

大企業に属しながら「新規事業」というスキームで社会課題の解決に挑む、富士通の本多達也氏とキリンの佐藤愛氏。 なぜ2人は社内起業を選び、そして「社会課題」に挑むのか。 若きソーシャル・イントラプレナーの対談から、大企業の新規事業の意義を掘り下げる。

本多達也

富士通株式会社 コンバージングテクノロジー研究所 Ontennaプロジェクトリーダー 博士(芸術工学)

大学時代から、人間の身体や感覚の拡張をテーマに、ろう者と協働して新しい音知覚装置の研究を行う。2014年度未踏スーパークリエーター。2016年度グッドデザイン賞特別賞。富士通入社後、引き続きOntennaの開発・事業化に取り組み、商品化を実現。現在もプロジェクトリーダを務める。

佐藤愛

キリンホールディングス株式会社 ヘルスサイエンス事業本部 ヘルスサイエンス事業部 新規事業グループ

2010年キリンホールディングス入社。研究開発および企画業務に従事。2019年、明治大学 宮下芳明研究室と共同で「エレキソルト」の前身となる技術を開発。同年社内新規事業プログラム「キリンビジネスチャレンジ」に応募し、2020年よりエレキソルトプロジェクトを発足し、新規事業をリードする。

「社会に価値を届ける」ために、大企業を選ぶ

──はじめに、お二人がそれぞれ企業内で新規事業を立ち上げた経緯を教えてください。

佐藤 私は2010年に新卒でキリンホールディングスに入社し、最初は研究所で食品素材関連の研究をしていました。そのなかで病院の先生にお話を伺う機会があり、「減塩の課題」について知ったんです。患者さんに食事療法を勧めても、辛くてなかなか継続してもらえないということでした。そこで、どれくらい辛いのか自分でも体験してみようと、3カ月の減塩生活に取り組んでみました。最初は順調でしたが、徐々に食欲が減退してしまって最終的には5kgほど体重が落ちてしまって。食生活を変えることがいかに難しいか痛感しました。

これを解決する技術を探したところ、明治大学の宮下芳明教授が取り組んでおられた電気味覚の研究を知り、すぐに連絡をして2019年から共同研究がスタートしました。

本多 飲料メーカーのキリンさんで、スプーン型のプロダクトという点が面白いですね。

佐藤 ええ、当社はビール事業が柱ですが、ヘルスサイエンス領域にも注力しています。そうした会社の方針もあって、事業として立ち上がったのだと思います。

エレキソルト

微弱な電流の力で塩味やうま味を引き出す「スプーン型」デバイス。普段の食事に使用することで味を濃く感じる。食の楽しみを失わず減塩生活を送っていただきたいという思いで製品化。2024年5月からオンラインストアで販売を開始。

※体感には個人差があります。また、料理によっても感じ方が異なる場合があります。

佐藤 本多さんは学生時代からOntennaの開発を進めていたのですよね?

本多 僕は、大学1年生のときに聴覚障害者の方と出会ったことをきっかけに、手話通訳のボランティア活動などに関わることになりました。また、自身の研究テーマが「人間の身体と感覚の拡張」だったこともあり、在学中に「ろう者が音を体感できるデバイス」の開発を始めました。

その後、Ontennaの事業アイデアを持って富士通へ入社。いわば「持ち込み企画」ですよね。そのまま社内で開発を進めさせてもらい、リリースに至りました。

佐藤 起業の道もあったのではないかと思いますが、あえて就職を選んだ理由は何だったのでしょうか?

本多 最も重視したのは、ろう学校の子どもたちに、少しでも早くOntennaを届けることでした。富士通が持つテクノロジーやネットワークは大きな武器ですし、自分で起業するよりも近道になるのではないかと考えました。Ontennaが大成功しても、起業家のように大きな収入を得られるわけではありませんが、それよりもソーシャルインパクトを出したいと思ったんです。

Ontenna(オンテナ)

音のリズムや大きさなどの特徴を振動や光の強さに変換してユーザーに伝達するデバイス。2019年提供開始以降、全国約8割のろう学校に導入され、スポーツや音楽などのイベントでろう・難聴者と聴者が一緒に楽しむ機会を創出している。

大企業のアセットを使い、新規事業を育てる

──大企業のなかで新規事業に取り組む利点を教えてください。

本多 入社の理由でもありますが、富士通のリソースはやはり魅力的です。Ontennaは体に装着するプロダクトですが、独自で開発していたときは基板むき出しのゴツゴツしたものでしたからね。ものづくりの技術に加え、デザインやマーケティングなど、あらゆる面でアセットを活用しました。

佐藤 同感です。キリンの場合は、食と医療、美容のアセットを持っており、エレキソルトはこれらの社内アセットを活用しています。また、大きな顧客基盤を持っていますので、ユーザーリサーチやテストマーケティングを行いたいときに、グループのつながりですぐにアクセスできる。これはゼロから立ち上げるスタートアップだと、なかなか難しいことですよね。

本多 自分自身の「心理的安全性」を担保できる点も、大きいと感じています。Ontennaは、大きな利益が出るものではなく、社会的な意義のある事業です。そうした、ビジネスになるかどうか分からないものに対して、身を削りながら続けるのは限界があります。その点、大企業のなかにいれば経済的には保護された状態で自分のやりたいことにアプローチできます。

──大企業のなかで、既存事業とは異なる新規事業を行うには、周囲の理解や協力が必要です。お二人はどのようにして事業を進められたのでしょうか。

本多 僕の場合は、入社時からみんなが応援してくれました。大切なのは、会社のパーパスに沿った取り組みであるということ。富士通ではトップが旗を振り、「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」を目指しています。全社で共通の認識があることで、それと合致している取り組みを育てようという文化ができていると感じます。

佐藤 共通認識を持つということは、とても大切ですよね。エレキソルトの場合、当初は「なぜキリンが減塩をやるのか?」という声もありました。しかし当社はこれまでもずっと「楽しい食卓」に寄り添ってきた会社ですし、自社のパーパスの重要テーマに「健康」を置いています。そのため、一見すると本業と離れている事業でも「キリンだからこそ、エレキソルトのような事業が必要だ」と説明できるし、理解してもらえます。

また、私の場合は社内の新規事業プログラムに採用されたということもあって、事業化に向けたバックアップを受けることができました。

本多 とはいえ、当然ながら事業化するまでには「どう収益化するのか?」「ビジネスモデルはどうか?」という部分はかなり問われました。Ontennaの場合は、ろう学校への提供だけでは事業としての成立が難しく、苦戦した時期もありました。これも富士通の知名度やネットワークがあってのことですが、医療機器ではなくスポーツや音楽イベント、ゲームなどエンターテインメント分野に展開していく戦略(※1)が見えたことで、売り上げの見込みが立ち、製品化できました。

佐藤さんも製品化するまでにはご苦労があったと想像しますが、どうでしたか?

佐藤 やはり事業として収益が上がらないと継続することはできません。そこは初期の段階から求められていましたし、プロジェクト発足当初から事業計画書を作っていました。といっても「10年後にはこうなる!」みたいな、妄想に近いものではありましたが(笑)。

本多 開発時から10年先を見据えていたのはすごいですね。

佐藤 そこは私が研究所出身というのが大きいかもしれません。技術開発ってどうしても時間がかかるので、研究員の多くは長期スパンの視点というか、「将来的に、こんな世界を描いています」というビジョンを持っています。10年先を見据えることができる、というのも大企業の強みですよね。

※1「ろう者と聴者が共に楽しむ」というコンセプトを打ち出し、映画や狂言、ダンスなどのイベントでOntennaを活用。

「売り上げ以外の評価軸」を会社に示す重要性

──Ontenna、エレキソルト、共にこれから事業をグロースさせていくフェーズだと思います。現時点で、会社からはどんな評価を得ていますか?

本多 現時点では、収益性“以外”の部分が評価されていると感じます。たとえば、Ontennaとコラボレーションしてくれる企業のなかには、既存の事業ではなかなかアプローチできない領域も少なくありません。そこにスッとアプローチできて、新しいプロジェクトが始まる可能性もあります。

また、Ontennaはグッドデザイン賞を受賞してニュースに取り上げていただきましたが、それにより社内外に事業内容が広がりました。実は、新入社員が「富士通で一番好きなプロダクトはOntennaです」と言ってくれたこともあったんですよ。採用活動に貢献している部分もあると思います。

新規事業が企業全体の活動にどう紐づいているのか、どんなシナジーを生み出しているのか。単純な数値で効果を測れないからこそ、社内起業家は成果を「見える化」して、しっかりアピールすることが必要だと思います。

佐藤 新しいお客様にアプローチできるようになったり、取引先が増えたりというところは大きなポイントですよね。キリンの場合は、既存事業から染み出し、グループの事業領域を広げるための手段として、新規事業を行っている部分もあります。

また、当社はもともとCSV経営を重視してきたということもあって、エレキソルトの社会的な価値はかなり評価してもらっていると感じます。もちろん、今後は社会価値と経済価値の両立をしなければいけません。

本多 社会的な事業は、投資家や経営層の理解を得られにくいという話を聞くことがありますが、その認識は大きく変化していると感じています。経営のうえで、単純な売り上げだけでなく「社会に対するインパクト」「社会課題の解決」が重要視されるようになってきています。

自社のパーパスを体現する活動であり、社会的価値があり、タンジブルなプロダクトである。この存在は、企業にとっていわゆる「慈善活動」を超える価値があると思います。

ソーシャルな新規事業は、これからの企業成長の鍵になる

──最後に、これからお二人のような「ソーシャル・イントラプレナー」を目指す人、あるいはすでに取り組んでいる人に向けてメッセージをお願いします。

本多 社会課題を解決したいという思いを秘めている人って、世の中にたくさんいるはずなんです。でも、資金もないし、リスクもあるということで踏み出せない。繰り返しになりますが、大企業に所属し、高い心理的安全性のもとでチャレンジできるのは魅力的ですよね。

社会性と経済性の両立が求められる時代。サステナブルな未来をつくり、企業の価値を高めていく方法の一つとして、社会的な新規事業がある。その重要性は高まってきていると思います。

佐藤 今の時代、すごくチャレンジしやすい環境になっているなと感じます。企業内の新規事業の取り組みは、従業員の育成という意味合いもありますし、企業の価値を上げるという意味でも有効だという理解が進んでいますよね。

それから、本多さんがおっしゃる心理的安全性という点も本当に大きくて。チャレンジして失敗したところで、致命的なダメージを被るわけでもありません。大企業にいるからこそ見える課題もあるはずなので、その機会を多くの人に生かしてほしいと思います。

text by Noriyuki Enami /photographs by Yota Akamatsu / edit by Keita Okubo

Ambitions Vol.5

「ニッポンの新規事業」

ビジネスマガジンAmbitions vol.5は、一冊まるごと「新規事業」特集です。 イノベーターというと、起業家ばかり取り上げられてきました。 しかしこの10年ほどの間に、日本企業の中でもじわじわと、イノベーターが活躍する土壌ができてきていたのです。 巻頭では山口周氏をはじめ、ビジネスリーダー15組が登場。それぞれの経験や立場から、新規事業創出の要諦を語ります。 今回の主役は、企業内で新規事業を担う社内起業家(イントラプレナー)50人。企業内の知られざる新規事業や、その哲学を大特集します。 さらに「なぜ社内起業家は嫌われるのか?」など、新規事業をめぐる3つのトークを展開。 第二特集では、新規事業にまつわる5つの「問い」を紐解きます。 「企業内の新規事業からは、小粒なビジネスしか生まれないのか?」「日本企業からイノベーターが育たない。 人材・組織の課題は何か?」など、新規事業に関わる疑問を徹底解説します。 イノベーター必携の一冊。そろそろ新しいこと、してみませんか?