半導体受託生産世界トップのTSMCが熊本工場で量産をスタートさせた。 建設予定の第2工場とあわせて、回路線幅で40nm(ナノメートル。ナノは10億分の1)から14nmの半導体を製造する計画だ。 最先端半導体ではないものの、実はそこに需要の拡大が見込まれている。 さらに九州では後工程の世界的プレーヤーも進出してきた。 製造装置や素材メーカーも立地する半導体産業の一大集積地である九州について、今後の可能性と課題を経済・産業ジャーナリストの平岡乾氏が解説する。

平岡乾

経済・産業ジャーナリスト

東京工業大学大学院修了後、日刊工業新聞社に入社。 群馬で中小企業取材の後、素材産業と経済産業省を担当。 インダストリー4.0やTPPなどマクロ経済のほか、パナソニックなどの電機・機械企業を取材。 NewsPicks編集部を経て、現在はフリーランスで活躍中。

TSMCが量産を開始

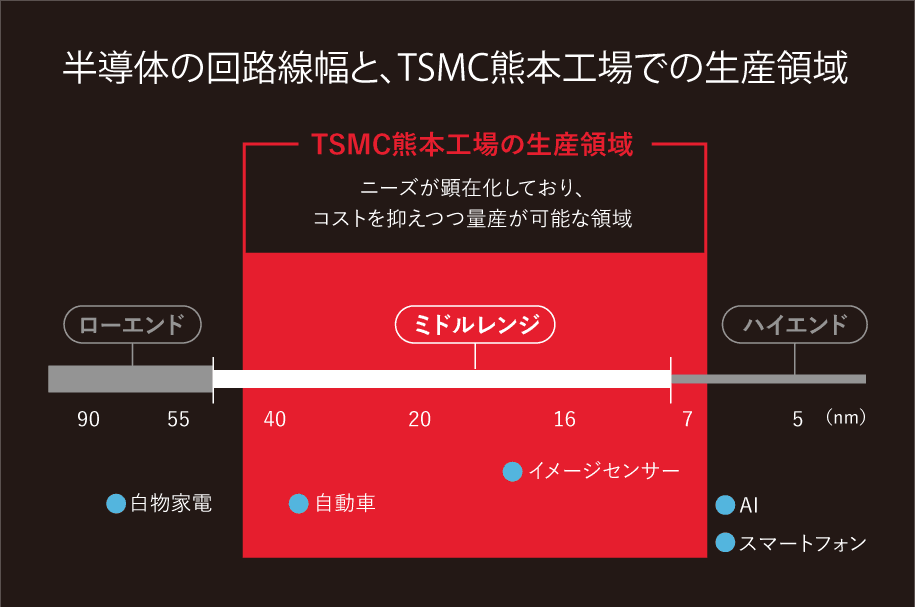

九州の半導体産業について語るうえで、2024年12月に節目となる出来事があった。半導体の受託生産で世界トップである台湾の企業TSMCが、熊本県菊陽町の熊本工場で量産を開始したのだ。主にカメラ用のイメージセンサー用のプロセッサや車載半導体を製造する。同工場の隣では第2工場の建設も予定されている。工場を運営するTSMC子会社のJASMは、回路線幅で40nm、22~28nm、12~16nm、第2工場では6~7nmの半導体を製造するとしている。

半導体は、これら回路線幅の数字が小さいほど性能が高くなる。TSMC本体は3 nmの半導体を既に量産しており、2025年には2nmの半導体の製造も始めるという。世界ではこれらが最先端だ。

それに比べると線幅が大きい熊本工場の製造プロセスの技術は「時代遅れ」とする声もあった。例えば、28nmの半導体というのは、2013年発売のゲーム機「プレイステーション4」に採用され、同年代のiPhoneにも使われていた。3年後の2016年に発売されたプレイステーション4のスリム版や「プレイステーション4 Pro」は、演算処理能力やグラフィックが向上した機種だが、それらには16nmの半導体が搭載されていた。いずれも今から約10年前の話だ。

確かにTSMC熊本工場の半導体は最先端ではない。しかしながら私は大きなチャンスがあると思っている。重要なのは製造される半導体の用途が何かということだ。

スマホカメラや自動車用に供給

TSMC熊本工場が製造する半導体の納品先のひとつにソニーグループがある。テレビやゲーム機メーカーとしての印象が強いソニーだが、「イメージセンサー」の世界シェアトップでもある。イメージセンサーとは、カメラのレンズから入った光を電気信号に変換するタイプの半導体デバイス。ソニーはTSMC熊本工場の隣にある自社工場や長崎県でイメージセンサーを製造している。

そのソニーのイメージセンサーを採用しているのがiPhoneだ。

iPhoneは新機種が出るたびに進化しているものの、頭脳に当たるCPUや画像処理を司るGPUなどの性能は、従来のように劇的には向上しづらくなっている。半導体の最先端領域において進化が続いてきた結果、テクノロジーがそろそろ限界を迎えつつあるからだ。

それでは新機種と従来機種との間において、どのように差別化を図っているのか。それがカメラ機能でありイメージセンサーということになる。最新のiPhone16は、暗い場所でもきれいに撮ることができる、イメージセンサーのサイズを大きくしており、このイメージセンサー向けの半導体をTSMC熊本工場が製造しているのだ。

iPhoneのカメラは今や4800万画素という高精細なものになっている。今後も画素数が増えていくと、イメージセンサーにおいて高度な処理がますます必要で、またイメージセンサーでの処理にAIを活用するニーズも出てくるため、ソニーは2030年までに12nmの半導体が必要になるとしている。

このほかTSMC熊本工場は、デンソー向けに自動車用の半導体を製造している。自動車は20年以上前からデジタル処理がどんどん進んできた。従来は、ステアリングやエンジンなどパーツごとに90nmや65nmといった半導体が使われていたが、近年はテスラ車のように、高性能の半導体ひとつで複数のパーツを処理することがトレンドになっている。ここで必要とされているのが28nmや16nmの半導体だ。

崩れ始めたムーアの法則

最先端領域とそれ以外ですみ分け進む

TSMC熊本工場が製造する線幅の半導体が、なぜ望まれるか。それには現在の最先端もしくは最先端に近い3~5nmの半導体で起きていることもヒントになる。

半導体業界では「ムーアの法則」というものが長く知られてきた。製造技術の進歩によって回路の微細化が進むことで、半導体は2年経つ間に性能が2倍に向上するというものだ。ここで言う2倍とは、同じ消費電力で計算処理能力が2倍になる、または同じ計算処理能力の場合は消費電力が半分になるということ。

2000年代までは実際にそのような性能アップが見られた。ところが近年ではせいぜい2~3割程度の能力向上しか見られない。先のiPhoneの説明で述べたように、最先端領域の半導体はテクノロジーが限界に近づいているためだ。仮に計算処理能力が2~3割上がっても、昨今は製造コストも同程度上がっているため、半導体の単価当たりの処理量はそれほど増えていない。

ちなみに半導体の製造は、線幅が5nmより細くなると、コストが一気に上がる。5nm以下の半導体を製造するには、オランダに本社を置く半導体製造装置メーカー・ASMLしか造ることができない最先端の製造装置が必要になる。EUV(極端紫外線)露光機と呼ばれるもので、製造プロセスの中でも中核を担う機械だが、1台で200~300億円もするのだ。

一方、TSMC熊本工場はASMLのEUV露光機を必要としない。言い換えれば、EUV露光機を使わない領域では最も先端を行く6nmまで製造することができるということ。5nm以下の製造と比べてコストもかからない中で、言わば“準最先端”まで対応できるのだ。

現在の半導体製造は、iPhoneのように価格が高くても売れるIT機器やAI開発用のデータセンターで使われるような最先端のものと、そうでないものとですみ分けが起きている。最先端領域は製造コストも高くて特別な機械が必要になるため、最先端ではなくてもある程度高い性能を持つ領域の半導体は、今後も需要の拡大が見込める。TSMC熊本工場はそこをターゲットにしているのだ。

「後工程」世界大手が九州に進出

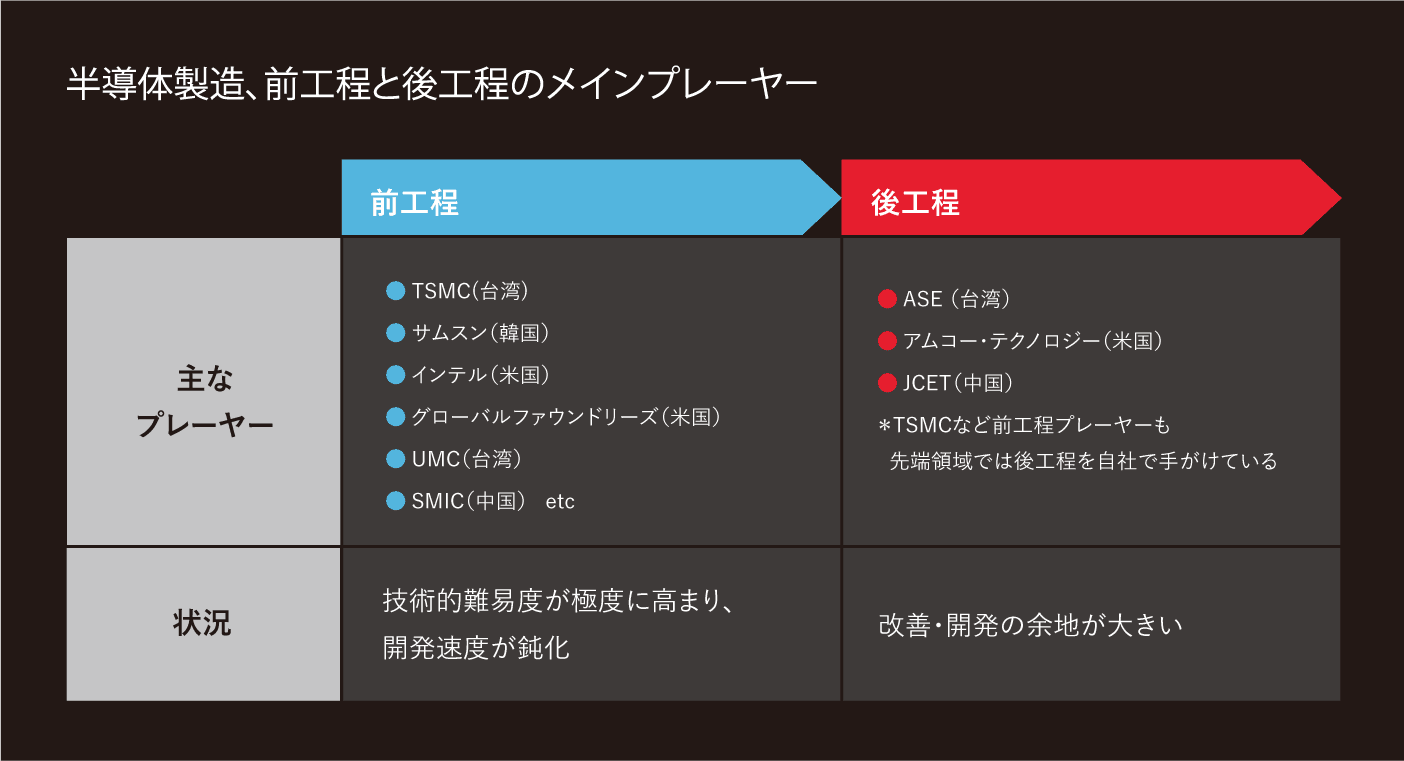

ここまで述べてきたのは、シリコンウエハーに回路を形成する前工程と呼ばれる領域。加えて半導体製造には、ウエハーからチップを切り出し、パッケージ、検査などをする「後工程」がある。

後工程はもともと日本企業が強い。パッケージ用基板の素材メーカーである味の素は、世界でも高いシェアを持つ。製造装置メーカーではディスコ、アドバンテスト、ウシオ電機などがあり、これらの材料や製造装置でパッケージ用基板を作っているのがイビデンと新光電気工業だ。この後工程においても、九州にチャンスが巡ってきている。

後工程は従来、前工程と比べると最新のテクノロジーが取り込まれているわけではなかったため、あまり注目されてこなかった。しかしながら、現在は前工程で回路の線幅が限界に近づいているため、性能が高い半導体を作るには後工程に開拓の余地がある。

例えば、コストを抑えつつ性能を向上させるものとして、別々の半導体チップを組み合わせる「チップレット」と呼ばれる後工程技術がある。また生成AIにおいて、2年ほど前から大量のデータを高速でやり取りさせるHBM(広帯域メモリー)が注目されているが、これも後工程とセットで製造されるものだ。こういったことから、今後は後工程が見直されてくるだろう。

そのような中、九州で新しい後工程プレーヤー進出のニュースが相次いだ。世界最大手である台湾のASEは2024年7月、北九州市と土地売買の仮契約を結んだ。2025年春には、シェア世界2位のアムコー・テクノロジーが福岡市内に日本国内初の研究開発拠点を設ける。

九州でサプライチェーン完結の可能性

もともと九州は半導体産業の集積地で、製造装置メーカーや素材メーカーの工場も立地している。半導体製造装置世界大手の東京エレクトロンをはじめ、ローツェや荏原製作所、シリコンウエハーのSUMCO(サムコ)などがそうだ。これに前工程のTSMCが量産を開始し、後工程のASEの工場もできるとなると、九州は非常に大きなポテンシャルを持つことになる。

最先端領域の半導体が進化の限界を迎えつつある中、うまくいけば、自動車のセンサーのほか、自治体やインフラ、工場などのエッジコンピューティング向けに、“準最先端”半導体のサプライチェーンが九州の中で完結するのではないか。

またTSMCは、進出先において「サイエンスパーク」を整備する意向を持っている。サイエンスパークとは前工程や後工程、素材や製造装置といった半導体関連企業と研究機関などが同じ地域に集まったもので、TSMCの台湾工場の周辺がそうなっている。TSMCは日本やドイツでサイエンスパークを検討したいと言っているが、私は九州でほぼ決まりだと予測している。

国内半導体製造の中心となるか

半導体製造において九州に明るい将来が見込める中、課題があるとすると何か。現時点でTSMC熊本工場(第2工場)での6~7nm半導体の顧客像が不明確だ。日本国内を見渡しても、その領域のユーザーが足りていない。AI開発スタートアップのプリファード・ネットワークスなど一部では顧客として有望な企業もある。そういったスタートアップがもっと出てくるといいのだが、九州の半導体エコシステムは、それらスタートアップが頼れるほどのステージには至っていない。デザインハウスと呼ばれる半導体メーカーから委託を受けて設計を行う企業が少ないのも課題だ。

これとは別に、半導体市場は景気の変動が激しいという点を改めて押さえておくべきだ。これまで長期的には右肩上がりで来ているものの、数年の周期では好不況の波を繰り返している。近年はバブルの様相を呈していたが、2022年の終わりから2023年にかけてすでにバブルははじけた。企業業績を見ても、好調なのはTSMCやエヌビディアなどに限られていて、サムスンやインテルは苦しんでいる。生成AIに至っては儲かっている企業はほぼ皆無だ。九州においても投資の延期や工場稼働率の伸び悩みといった例が出てくるだろう。

大切なことは、短期的な景気の波に踊らされないことだ。むしろポジティブに捉えることもできる。九州においても半導体人材は不足しており、育成もなかなか間に合っていないと思う。楽観的すぎるかもしれないが、需要が冷え込んでいる期間は「人材育成を追いつかせる機会」というくらいに長期的なマインドがあったほうがいい。

私の元には、九州以外の地域から「九州を参考に半導体工場を誘致したい」といった声が届く。私はそれに対して「今から九州と似たものを目指すのではなく、差別化を図ったほうがいい」と返している。それほどに国内の半導体製造において、九州はほかの地域から抜きんでている。サプライチェーンが完結し、サイエンスパークも実現しようものなら、九州が日本国内における半導体製造の中心になる可能性が極めて高い。

text by Shuhei Yahiro / edit by Keita Okubo

Ambitions FUKUOKA Vol.3

「NEW BUSINESS, NEW FUKUOKA!」

福岡経済の今にフォーカスするビジネスマガジン『Ambitons FUKUOKA』第3弾。天神ビッグバンをはじめとする大規模な都市開発が、いよいよその全貌を見せ始めた2025年、福岡のビジネスシーンは社会実装の時代へと突入しています。特集では、新しい福岡ビジネスの顔となる、新時代のリーダーたち50名超のインタビューを掲載。 その他、ロバート秋山竜次、高島宗一郎 福岡市長、エッセイスト平野紗季子ら、ビジネス「以外」のイノベーターから学ぶブレイクスルーのヒント。西鉄グループの100年先を見据える都市開発&経営ビジョン。アジアへ活路を見出す地場企業の戦略。福岡を訪れた人なら一度は目にしたことのあるユニークな企業広告の裏側。 多様な切り口で2025年の福岡経済を掘り下げます。