「人々の生活に根付く発明をしたい」という思いから、「企業内の研究者」のキャリアを選んだ、キリンホールディングス株式会社の佐藤愛さん。入社以来、数えきれないほどの研究と失敗を積み重ね、辿り着いたのが「電気味覚」の技術を搭載した食器・カトラリー型デバイス「エレキソルト」だった。 ビールや清涼飲料のキリンが、デバイスを開発? 社内でも困惑の声が上がったという飛地の新規事業は、いかにして事業化にこぎつけたのだろうか。 2019年の検証開始から、2024年5月に一般販売開始。そして2025年9月には第二弾をリリース。 今、ひとりの研究者の挑戦が、人々の食生活を変えようとしている。

佐藤愛

キリンホールディングス株式会社 ヘルスサイエンス事業本部 ヘルスサイエンス事業部 新規事業グループ エレキソルト事業責任者 / 主務

2010年キリンホールディングス株式会社入社。研究開発および企画業務に従事。 2019年、明治大学と共同で「エレキソルト」の前身となる技術を開発。 「キリンビジネスチャレンジ2019」への応募を機に、エレキソルトプロジェクトを発足。2024年5月発売開始。2025年9月に第二弾リリース。

大久保敬太(インタビュアー)

Ambitions編集長

エレキソルト

減塩生活を送る人のために開発された食器・カトラリー型のデバイス。微弱な電流により、食事の塩味やうま味を増強する効果を得られる。2024年リリース。世界最大級のテクノロジーのイベント「CES Innovation Awards® 2025」の「Digital Health部門」および「Accessibility & AgeTech部門」の2部門を受賞。

発売から1年数カ月、第二弾の「カップ型」をリリース

大久保:佐藤さんには以前、マガジン連動企画で、Ontenna(富士通)の本多達也さんとの社内起業家対談にご出演いただきました。今回は改めて、佐藤さんの社内起業家としてのストーリーをうかがいたく思います。

佐藤:前回取材いただいたのは「エレキソルト」の発売をスタートした直後でした。あれから研究が進み、今年9月に商品の刷新と、第二弾「カップ」をリリースすることができました。

せっかくですので、新しい商品とアップデートしたスプーンをお持ちしました。

大久保:以前の商品からデザインが洗練されましたね。新しい商品は、どうしてカップなのですか?

佐藤:エレキソルトは、減塩料理の塩味を増強することのできるデバイスです。

料理の中でも「汁物」って、塩分が希釈されるため、コントロールが難しいんです。減塩指導を受ける方は「ラーメンなどの汁物は控えましょう」と言われることも多いものです。

一方、スープなどはたくさんの野菜を摂ることができるメニューです。塩分を控えた汁物をおいしく飲めるようにと、新たに「カップ」型を開発しました。

大久保:他のカトラリーもどんどん開発されるご予定ですか?

佐藤:ええ。健康課題に取り組むのが私たちの目標ですので、食のシーンに寄り添った開発を続けていきます。実際、箸やフォークなども実験しています。

大久保:箸までいくとすごいですね。そこまで小型化できるのですか?

佐藤:サイズ自体は可能だと考えています。それよりも、味の変化の方が課題です。エレキソルトが口に「触れている(=通電している)」間しか味の変化を感じないため、口の中で噛む時間の多い、お箸を使うような固形物はなかなか難しい……でも、諦めてはいません。いつか実現します。

生活を変えるプロダクトをつくる──。試行錯誤の研究者人生

大久保:ここから、佐藤さんのキャリアについて伺いたく思います。佐藤さんは2010年のキリン入社。どのような業務に取り組まれてきたのでしょうか。

佐藤:私のキャリアは「研究者」です。大学では農学や生命科学の分野を研究していました。博士に進むか、企業に就職するか悩んだのですが、「生活に根付く、新しいサービスやプロダクトをつくりたい」という思いが強く、キリンに入社しました。

大久保:入社からは、研究一筋ですか。

佐藤:「研究職」ではあるのですが、社内でもちょっと変わった部署に所属していまして、新しい事業やサービスの種を探し、検証するような研究開発を行ってきました。

なので、ビールだったり、事業の真ん中に関わる研究は、実はやったことがないんです。

例えば、新しい検査技術の開発や、新しい食材の開発、具体的にいうとプラントミルクのようなものをつくったり、炭酸入りの氷をつくったりと、そういうことに取り組んできました。

しかし、新しい領域の研究には難しさもあって、事業計画上採算が取れない、安定した供給が難しく事業にならない、などさまざまな理由で終わってしまうケースが多いんです。

大久保:研究職でも、事業性が問われるのですね。

佐藤:「研究者」というと、研究室でずっと研究しているイメージがあるかもしれませんが、本当にガチガチの研究業務っていうのは全体の20%くらい。私の場合は自らが新しいサービスのオーナーとして全体を設計します。

言ってみれば「なんでも屋」ではあるのですが、そんな取り組みに面白さを感じています。

大久保:有名な起業家の中にも、研究職や技術職に出自を持つ方は多いですよね。ちなみにこれまで、佐藤さんの研究から生まれた事業やサービスは何がありますか?

佐藤:それが……今回のエレキソルトが初なんです。他は、いいところまでいったのもありましたが事業化まではいかず……。

大久保:15年間チャレンジを続けて、ひとつ。それほどハードルが高いのですね。

とにかく体験してみる──「憑依型」の研究開発

大久保:エレキソルト誕生のきっかけを教えてください。

佐藤:とあるプロジェクトで大学病院の先生と共同研究を行っていた時、雑談の中で「食事療法の難しさ」を聞いたのがきっかけです。

そこで、まずは自分でやってみようと、3カ月実際に減塩生活をやってみました。毎日塩を半分にするために、結構厳密に計り、宅配食も活用するなどして取り組みましたが、これが結構大変でした。

1食、2食くらいだと別に大丈夫なんですよ。「意外とおいしいな」って。でも継続しているとやっぱり食べ慣れた味が恋しくなる。食欲がなくなり、5kg体重が落ちました。

大久保:実際に体験されたのですね。

佐藤:私はなんでも体験してみるタイプですね。嚥下問題を聞くと流動食を1週間やってみたり、あ、これはもっときつかったです。昆虫食が流行っていると聞くと、カイコを数匹飼育して食べてみたり。

大久保:昆虫食を買うのではなく、飼うのですね! 本格的。

佐藤:自分の体験をもって課題をつかみたいんですよね。

2018年くらいから、食品・食材、調味料など、広く技術の探索を行い、同時に減塩生活に苦しんでいる方々に話を聞いて回るということをはじめました。

飲料メーカーのキリンから「スプーン」が生まれた理由

大久保:2019年、佐藤さんは社内で「エレキソルト」事業を起案されます。キリンさんは飲料メーカーであり、グループにファンケルがあるように健康食品やサプリにも強みがあります。なぜそれらではなく「スプーン」のような電気機器のデバイスを選んだのでしょうか。

佐藤:最初はそれこそ、健康食品なども検討しました。しかし、すでに他の食品メーカーさんが類似の商品を出していたので、そこに新規参入するのは違うと思いました。

食品や飲料という思考の枠を外して、もうちょっと広く技術の掛け合わせができないかと探索を続ける中で出合ったのが、明治大学で研究されていた「電気味覚」の技術。これ自体は10年ほど前からあったのですが、商品という形で社会実装はされていませんでした。

そこからは、明治大学さんとの共同研究の中で、とにかく試作を繰り返しました。どの形状にすべきか、サイズや重さはどうか、生活の中に自然に使ってもらうにはどうするか、デザインはどうか、食洗機でも使えるようにするにはどうするか。

1つの形状に対して100を超える試作を行ったこともあります。

研究室の中の技術をデバイスに搭載すること。それを実際に生活の中で利用できるように商品化すること。この2つはやっぱり大きな壁でした。

社内の「異物」事業を進める、3つの手法

大久保:佐藤さんは先ほど、既存のプレーヤーがいないという理由で減塩をサポートする電気機器を選んだとお話しされました。しかし会社からすると、自社の事業との関連性が低い事業案は、評価が難しくなるのではないでしょうか。

佐藤:ええ、会社から最初の投資判断を得ることが、一番ハードルが高かったです。

「なぜ、キリンが減塩をやるのか」「すでにさまざまな健康課題に取り組んでいる中で、あえて未知の領域に挑戦する理由は何か」

などの指摘を受けました。

大久保:既存事業とのシナジーが得られる方が、企業としては効率的だという視点もわかります。そんな中で、どのように事業を進めていったのでしょうか?

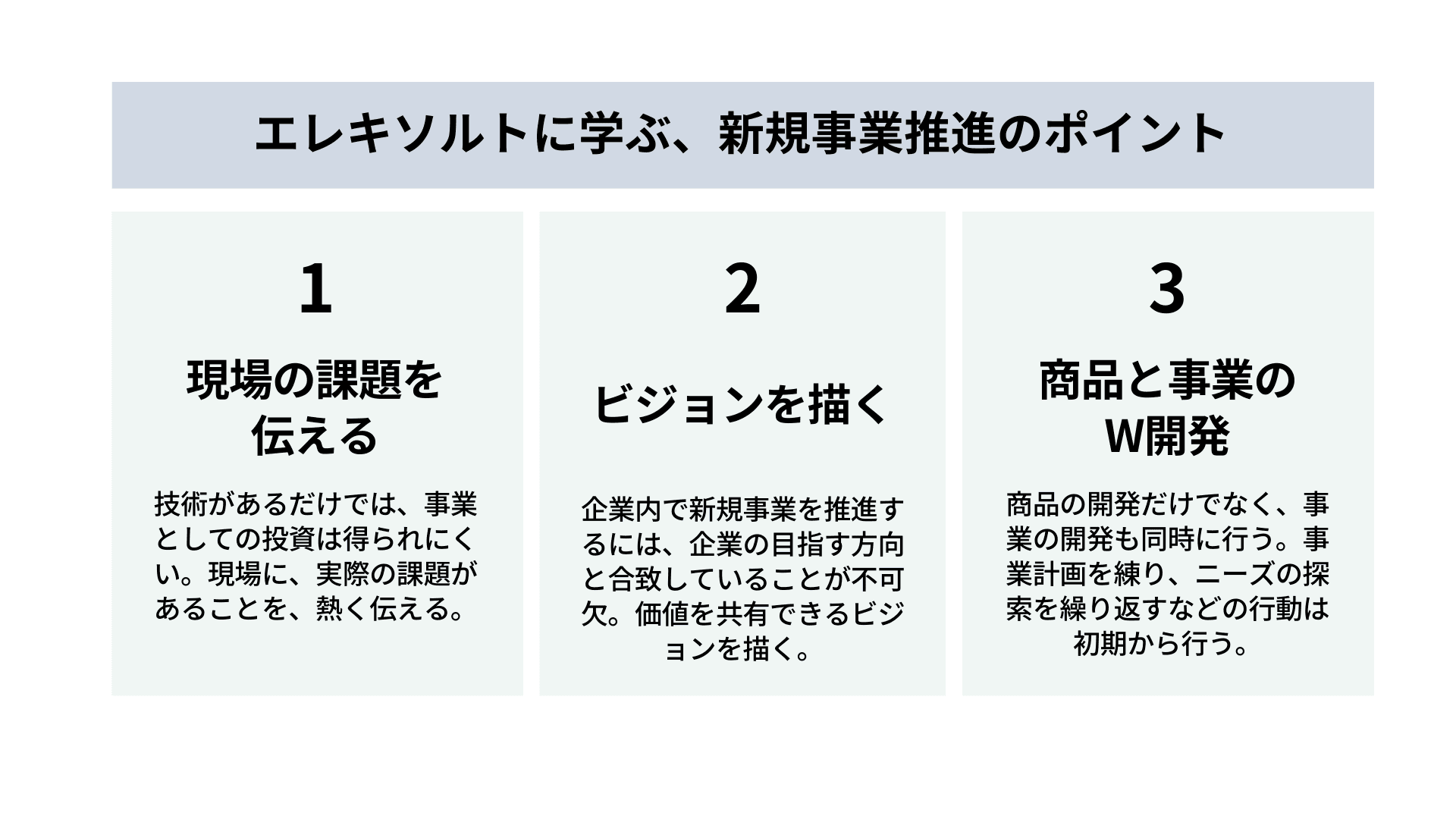

佐藤:新規事業を進めるために、私が意識して取り組んだことは大きく3つあります。

ポイント① 現場の課題を伝える

佐藤:エレキソルトはシーズ先行のサービスに見えることが多いのですが、実は患者さんたちの課題という「ニーズ発」の事業です。本当の課題は、経済の話じゃなくて現場にあり、現場にいる私たちが知っていることです。

「こういう課題があるんだ」って、自分の声で思いを持って伝えることを心がけました。

ポイント② 共通のビジョンを描く

佐藤:なぜキリンが減塩なのか? 答えは「食卓を楽しくする」こと。これはキリンのビジョンと重なります。

減塩をやりたいのではない。食卓を楽しくしたい。そのために、ビールもあれば、サプリもあれば、スプーンもある。会社の目指すところと同じなんです。

このように、皆が納得できるビジョンを描き、そのストーリーで説得して回りました。

社内を説得することはもちろん、新規事業は内外の協力者の存在が必要です。ビジョンの策定は、初期段階から取り組みました。

ポイント③ 商品と事業のW開発

佐藤:「商品」の開発だけでなく「事業」の開発も並行して取り組みました。

せっかく研究開発して商品ができても、ニーズとマッチしなかったり、採算が合わなかったりすると、世に出すことはできません。

研究開発の初期の頃から、事業計画は書きましたし、あ、もちろん妄想ですよ。最初はぐっと急拡大する世界を描いていました(笑)。でも、何度書き直してもいいんですよ。いろいろな方にアドバイスをいただきながら、チューニングを繰り返しました。

顧客ニーズの探索も、キリングループの関係性を使いつつ、仲間を集めて繰り返し行いました。

私の中では、「商品」「事業」の両軸は、使うキーが違うイメージです。どちらかが先行してもうまくいかない。両方走りながら、それぞれフィードバックを受けながら調整し、少しずつ進めていきました。

大久保:スタートアップのようなスピード感ではなく、慎重な歩みですね。

佐藤:新しくプロダクトを作り、世の中に出すには、開発だけでなく製造ラインをつくり、マーケティングやセールスも必要。それに応じて人手も必要です。

ドンッと急に大きな投資を得られるわけではありません。ペーパープロトタイピングからはじまり、手作りの試作、テストと、段階的に投資を得て確実に事業化を進めました。

開発期間6年、想像を超えるヒット

大久保:2018年の最初の構想から6年、2024年5月にエレキソルトがリリースされました。反響はいかがでしたか?

佐藤:想像以上でした。2024年は販売数を絞って、オンラインサイト上の抽選販売だけでしたが、5月から年内までの間で約2600本発売しました。当初は、一定期間を過ぎれば一般販売に切り替えるつもりでしたが、製造が間に合わずに、ずっと抽選販売に限定していました。

この商品は本当に求められている。そう思うと同時に、需要を見誤った、必要な方にまだお届けできていない、という事業面での課題も得ました。

また、最初の商品ということで、お客様からの声もたくさんいただきました。電気味覚は、人によって感じ方に差があるもの。効果を得られにくいという声も確かにいただきました。

それらの声をもとに、改良を重ねていく必要があります。

9月に第二弾をリリースしましたが、継続的に改良を続けて、商品をリリースしていきます。冒頭にお話ししましたが、お箸なども諦めていません。

発売まで辿り着き、多くの反響を得ることができた。ここからどんどんビジネスを拡張していきます。

社内起業家としての原風景は、未来を語り合った現場

大久保:エレキソルト事業は、探索から次のフェーズに移りました。この6年を振り返ってみて、最も記憶に残っているシーンをお教え下さい。

佐藤:思い浮かぶのは、初期の頃。手作りのプロトタイプを、実際に減塩生活を送っている方に試してもらい、いろいろなご意見をいただいているところです。

「スープを日常的に楽しめるようになるかもしれない」

「我慢していたがラーメンも食べられるようになるかもしれない」

この技術で、食事が変わっていくかもしれないという、未来を想像するワクワク感があったんですよ。その時の様子は、強く記憶に残っています。

取材後記

「味が変わるスプーン」という、飲料メーカーとは思えない新規事業を生み出し、ヒットするという、まさに「社内起業という奇跡」を実現された佐藤さん。

研究と事業、2つの領域を自ら行き来して、事業化を推し進める。越境する勇気と行動力、15年間の忍耐力のすごみを改めて感じました。9月に商品がリニューアルし、一般販売も解禁。いよいよ社会が変える、そんな近未来がイメージできます。「エレキソルト箸」も、楽しみにしています。

photographs by Kohta Nunokawa